图一:戴琳与沈鹏合影

图二:戴琳与欧阳中石合影

图三:戴琳与杨臣彬、刘炳森合影

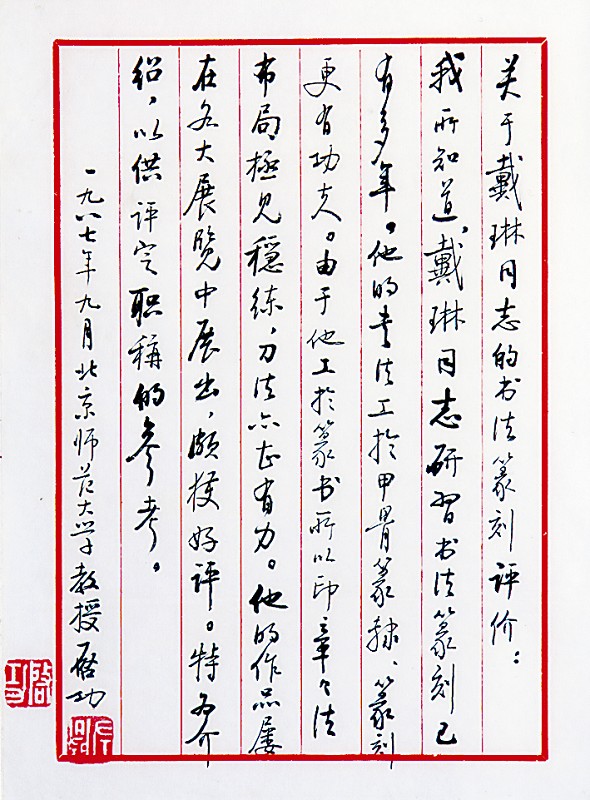

图四:启功为戴琳写的一封推荐信

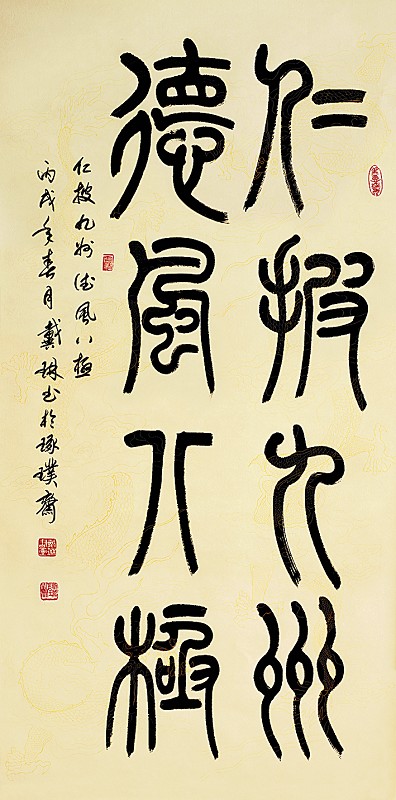

图五:篆书仁披九州德风八极

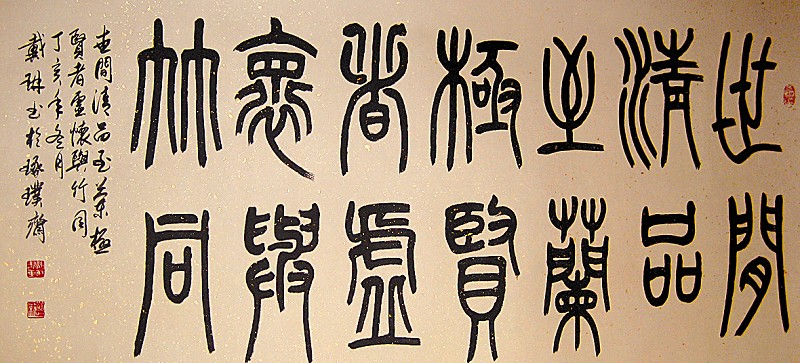

图六:篆书世间清品至兰极贤者虚怀与竹同

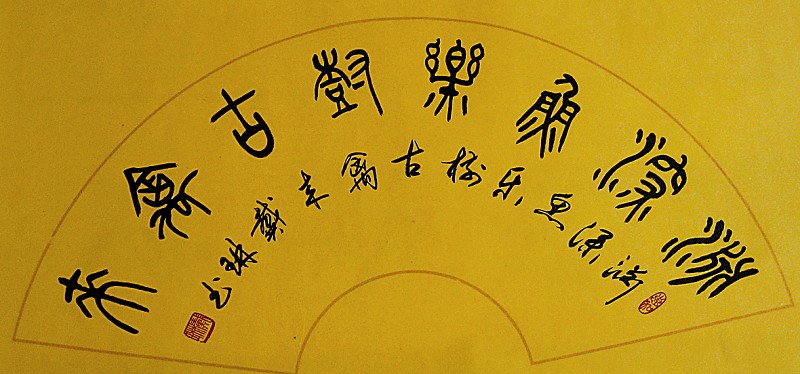

图七:篆书渊深鱼乐树古禽来

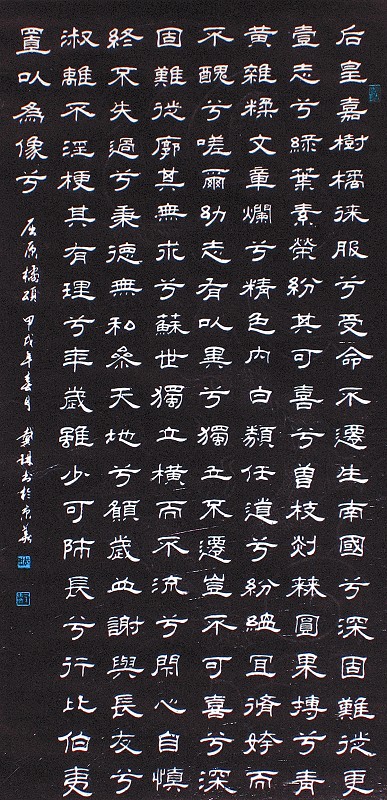

图八:隶书 屈原《橘颂》

图九:篆书 厚德载物

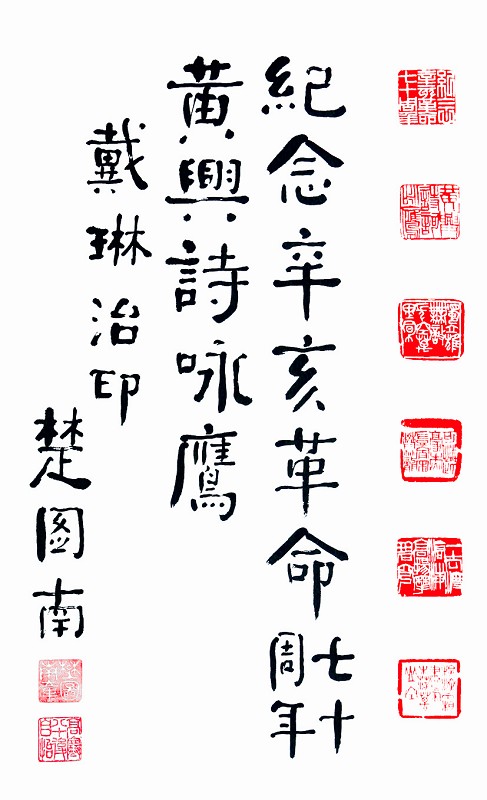

图十:篆刻 纪念辛亥革命70周年——黄兴诗《咏鹰》

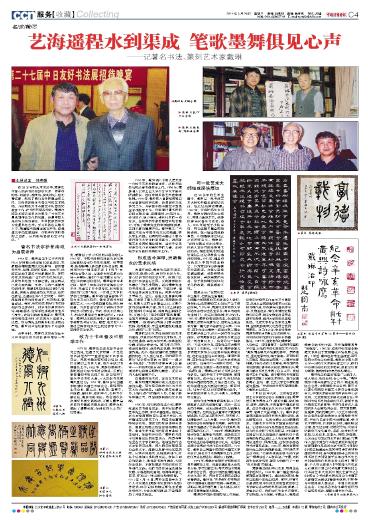

■本报记者 孙燕明

在50多年的艺术生涯中,戴琳先生潜心钻研书法和篆刻艺术,师承徐柏涛、何涵宇、魏传统、欧阳中石、启功等名家,形成了既有古朴浑厚金石之风,又有清新隽永书卷之气的艺术风格,并长期致力于书画艺术的普及和教学工作,在书画界闻名遐迩。戴琳在接受本报记者采访时表示:“书法艺术是我国传统文化的精髓,也是中国人品位与人格的象征,中华民族历来极为注重书法艺术。学习书法应从楷书入手,精通楷书后再学其它书体,应尊重文字的发展规律,在继承传统的基础上创新,从而形成各自的艺术特色。”

著名书法家徐柏涛成为启蒙老师

1946年,戴琳出生于辽宁省丹东市,6岁时随父母迁居北京宣武区,受家庭熏陶和宣南文化的影响,自幼喜爱书法、绘画、足球和滑冰。1960年,他报名参加了著名书法家魏长青、徐柏涛在北京琉璃厂举办的书法培训班,从此与书法结下不解之缘。魏长青从小在北京琉璃厂学徒,写得一手漂亮的颜体字,临摹《麻姑仙坛记碑》几可乱真,具有力透纸背的艺术效果,治印也极佳,还擅长制作“八宝印泥”。徐柏涛是魏长青的得意弟子,书印俱佳,享誉京城。当时,徐柏涛先生担任书法培训班的主讲老师,对学生总是因势利导、循循善诱,经常手把手地教学生书写技法。在培训班即将结束时,戴琳拜徐柏涛先生为师,正式成为入室弟子。此后,徐柏涛先生对戴琳的要求更加严格,戴琳的书法和篆刻水平与日俱增。

读中学时,戴琳在北京市第五十八中学举办的书法比赛中荣获一等奖,更增强了学习书法的兴趣和信心。1962年,中国书法研究社在北京北海公园画舫斋举办书法作品展,有溥雪斋、张伯驹等众多名家的作品参展,戴琳创作的一幅毛泽东词《卜算子·咏梅》也有幸入选,与诸多书法名家的作品一起展出,有如“小荷才露尖尖角”,受到业内瞩目和赏识。戴琳高中毕业之际,报考了中央戏剧学院舞台设计专业,并通过了专业课考试,此时史无前例的“文革”爆发,一时间上大学的梦想化为泡影。戴琳没有自暴自弃,仍努力学习文化知识,勤学苦练书法和篆刻艺术。1977年恢复高考后,他父亲病重,为表孝道又错失了到浙江美术学院学习的机会。然而,功夫不负有心人,机会总是给那些有准备的人。1988年,戴琳以优异成绩考入首都师范大学教育系书法专业。随后,他又考入中国社会科学院研究生院经济学专业,获得研究生学历。

致力于书画普及和教学工作

1979年,戴琳先生受北京书学研究会委托,组建了北京市第一个区县级书法组织——宣武区职工书学研究会,开展书画讲座和培训活动,组织开展职工书画大赛,致力于基层书画普及工作。1983年,戴琳协助启功、张旭组建北京市书法家协会,负责日常管理和书法交流工作,参与组织了振兴中华书法大赛、六大古都书法展等大型活动。1991年,戴琳参与创建中国国际书画艺术研究会,袁晓园先生任会长,宫达非、孙轶青、董寿平、何海霞、周怀民、欧阳中石、张旭等任副会长,戴琳任秘书长。该会组织多次国际书画交流活动,开展大量丰富多彩的书画宣传普及活动,戴琳为此做出了重要贡献,得到业内人士的广泛赞誉。

1985年,戴琳调入中国人民大学一分校任艺术教研室主任,从此开始在高校从事书画教学工作。1990年,戴琳调入北京工业大学任文学艺术研究所副所长,担任中国书法艺术选修课教师。1996年,戴琳调入首都经济贸易大学首都经济研究所,负责都市文化研究工作,并承担中国书画艺术鉴赏选修课教学工作。他讲课注重书画理论和实践并重,条理清晰、内容详实、旁征博引、绘声绘色,受到师生的一致好评。在教育部专家考察团来校考察时,考察了戴琳先生的中国画构图课,受到专家的高度评价。戴琳表示:“书画艺术作为中国传统文化的精髓,要从学生抓起。如何利用书画这个载体提升当代大学生的鉴赏能力,进而提高艺术修养和陶冶情操,是关乎弘扬民族文化乃至民族精神的大事,必须竭尽全力做好书画教学工作。”

形成古朴浑厚、清新隽永的艺术风格

改革开放后,戴琳先后拜何涵宇、魏传统、欧阳中石、启功等名家为师,潜心钻研书法和篆刻艺术,形成了既有古朴浑厚金石之风,又有清新隽永书卷之气的艺术风格。品读戴琳先生的书法作品,上溯篆隶,下追行草,诸体俱佳并各具艺术特色。其篆书继承了甲骨文、金文、石鼓文及秦篆的精髓,又借鉴了清人邓石如、吴熙载的笔法,既有大篆的古朴厚重之风,又有小篆的润泽典雅之情;隶书以《乙瑛碑》《史晨碑》为主基调,既有端庄娴静之美,又融入《石门颂》的粗犷豪放意趣,运笔方圆兼备、灵动自然,彰显隶篆同根同源、一脉相承的气韵;行草书清新流畅、俊秀雅致,尽显俊朗洒脱的魏晋风骨,颇具“二王”风范。

戴琳的篆刻艺术深得徐柏涛先生的真传,尽显汉封泥印的艺术特色,刀法古拙遒劲,章法浑然天成,字体洒脱俊雅,印面边框突出。其元朱文印章,线条流畅均匀,章法端庄典雅,字体雄健秀美。此外,他的汉凿印及急就印也别具特色,令人赏心悦目。他的篆刻代表作“纪念辛亥革命70周年——黄兴诗《咏鹰》”、“郑成功收复台湾320周年——郑成功《复台诗》”,曾先后在中国美术馆和国家博物馆展出,受到业内人士的高度评价。

在继承传统书法、篆刻艺术的同时,戴琳对博大精深佛教文化也有浓厚的兴趣,努力探究佛教文化与书法艺术的内在联系。他潜心研究禅意诗书,以凝心静气的禅意入书,去除了虚华浮躁之气,尽显娴静典雅的艺术风貌。

1980年,经刘炳森先生介绍,戴琳拜著名古书画鉴赏家、美术史论家杨臣彬先生为师,学习书画鉴赏。杨先生在北京故宫博物院从事美术史论、古书画鉴定与研究工作,曾担任故宫博物院研究员、国家文物鉴定委员会委员、国家文物局文物鉴定资格审核委员、中央美术学院书画鉴定专业硕士生导师。杨臣彬评价说:“戴琳的书法不仅具有深厚的笔墨功力,而且非常注重古文字学的研究。他借鉴历代古文字学研究成果,深入研究纷繁复杂的金石文字、流派以及篆书的发展历程。从辨识到摹写,从临摹到创作,对每个汉字都力求精准无误。在深入研究的基础上,他将篆书诸体融合,大胆探索创新,不断拓展篆书的创作形式与创作思路。他的书法作品追求清新淡雅、宁静超脱的意境,可谓得禅意之真谛,抒发出一种出世的禅意智慧。”2013年5月18日,戴琳在青岛举办了个人书法展及《戴琳书法篆刻作品集》首发式,83岁高龄的杨臣彬先生受邀欣然前往,为此次展览题词,并全程参加了开幕式活动。

与一批艺术大师结成深情厚谊

在50多年的艺术生涯中,戴琳与一批书法艺术大师和书画名家密切交往,彼此结成深情厚谊。1962年,经徐柏涛先生引荐,戴琳与魏传统先生相识,并成为莫逆之交。魏传统是当代著名书法家、诗人,1955年被授予少将军衔,曾当选第五届全国政协委员、第六届全国政协常委,中国楹联学会成立之初担任会长。戴琳说:“在我与魏老交往过程中,他老人家经常向我传授书法知识。魏老出版诗集《追思集》后,还经常教我写诗词和对联。1983年,魏老引荐我加入中国书法家协会,并为我创作的多幅篆刻作品题词。在我父亲晚年病重期间,魏老帮助我联系医院,寻找急需的药品,给予我热情的关怀和无私的帮助,使我感激不尽。”

戴琳表示:“在我的艺术生涯中,启功先生崇高的人格魅力和精湛的艺术造诣令人敬仰,对我的生活态度和艺术创作产生了深远影响。”1976年,戴琳经北京师范大学训诂学家陆宗达先生引荐,有幸与启功先生相识,此后长期保持密切交往。1983年,戴琳协助启功先生、张旭先生筹建北京市书法家协会,启功先生被选举为第一届北京书法家协会主席。1984年,启功先生与戴琳一起参加第二届全国书展评选工作,两人一起住在空军招待所。没等戴琳开口,启功先生就主动说:“现在有功夫了,我给你写一幅字吧。”写完书法作品,启功先生又为戴琳题写了3本册页。1987年,戴琳参加北京师范大学举办的全国书法教师培训班,启功先生担任主讲教授。课间休息时,启功先生对他说:“你在大学任教要评职称,我给你写一封推荐信吧。”随后,启功先生就在一张信笺纸上写道:“我所知道,戴琳同志研习书法篆刻已有多年。他的书法工于甲骨篆隶,篆刻更有功夫。由于他工于篆书,所以印章章法布局极见稳练,刀法亦甚有力。他的作品屡在各大展览中展出,颇获好评。特为介绍,以供评定职称的参考。”启老如此善解人意、乐于助人,令戴琳终生难忘。

启功先生与佛教渊源颇深,3岁时就被家人送到北京雍和宫,成为一名记名的小喇嘛,后来还接受过九世班禅大师的灌顶。启功先生从童年时代就深刻感悟到:人应当以慈悲为怀,悲天悯人;以博爱为怀,与人为善。1990年,戴琳到新加坡举办首届禅意书画展,启功先生特意为他题词:“艺海遥程水到渠成,笔歌墨舞俱见心声。”1994年,戴琳到新加坡举办第二届禅意书法展,启功先生又特意为他题写了“功德在笔”,用印选用启功先生的法号察格多尔扎布,这是启老很少出现在书法作品中的用印。1991年,戴琳参与筹建中国国际书画艺术研究会时,启老为了支持戴琳的工作,欣然出任该会名誉会长,并题写了匾额。

1979年,戴琳在中国历史博物馆负责书画展览工作,拜著名画家陈大章先生为师,学习绘画艺术。陈大章是中国美术家协会会员,担任中国历史博物馆美术总体设计师、齐白石艺术研究会副会长等职务。戴琳说:“陈老耐心教我临摹《芥子园画谱》,每周为我画一幅范画,让我临摹,使我的画艺有了很大提高,并对我鉴定国画有很大帮助。”

戴琳在中国历史博物馆工作期间,经常到史树青工作室学习书画鉴定,欣赏从全国各地征集来的文物和书画作品。史老是当代著名史学家、文物鉴定家,曾任中国历史博物馆研究员、国家文物鉴定委员会副主任委员、南开大学历史系客座教授、北京大学考古系研究生导师、全国政协教育文化委员会委员等职务。在工作之余,史老经常教戴琳书画鉴定的专业知识和技巧,并对他创作的篆刻作品给予热情指导。1987年,当史老得知戴琳调入高校后,还特意写了一封热情洋溢的评价信,对他的书法和篆刻艺术评价说:“戴琳同志研究书法篆刻多年,宗师秦汉,重视继承传统,精于篆隶。篆刻治印久已驰名,曾参加全国第一、二届书法篆刻展,作品多次在日本展出,并在国内外书法篆刻比赛中多次获奖,博得好评。戴琳为普及书法艺术做了很多工作,其规范书艺水平较高。由于戴琳的书法篆刻继承并发展了民族艺术传统,故作品清新隽永、自成一家,受到文学艺术界的喜爱与重视。”史老如此关爱和提携晚辈,令戴琳永生铭记。

上世纪80年代初,北京市宣武区职工书学研究会举办书画培训班,戴琳担负具体操办工作,邀请沈鹏、欧阳中石、李铎、刘炳森、王成喜等书画名家授课。这些书画名家从来不计报酬,不辞辛劳,培养了大量书画人才。戴琳多次邀请沈鹏先生担任书法大赛的评委,彼此频繁交往,结成亦师亦友的深厚情谊。沈鹏先生经常将其编辑出版的碑帖、心经和书法作品集签名后送给他,并为他多次题写书签和题词。刘炳森先生骑自行车从故宫西八角楼到位于法源寺前街的宣武区工人俱乐部授课,每周长途跋涉、风雨无阻,还积极参加各种书法普及活动。2003年,戴琳陪同杨臣彬先生到刘炳森家做客。刘炳森先生主动问他:“你是否准备出版书法作品集?”戴琳回答:“正在筹备。”于是,刘炳森先生略作沉思,提笔为他题写了一幅“似兰斯馨”的题词。

戴琳结识欧阳中石先生,可谓是先识字后识人。1980年,第一届全国书法篆刻展在沈阳举行。通过此次展览,戴琳与欧阳中石先生相识。随后,他曾多次邀请欧阳中石到北京市宣武区职工书学研究会举办的书法培训班讲课,可谓有求必应。欧阳中石先生学识渊博、才华横溢、为人低调、平易近人,曾赠送戴琳多幅书法作品,并为他题写斋号“琢璞斋”。1985年,欧阳中石在首都师范大学开创了我国高校书法教育之先河。3年后,戴琳也有幸走进课堂,聆听欧阳中石先生的教诲。戴琳在中国人民大学一分校任艺术研究室主任时,欧阳中石担任该校的艺术顾问,彼此交往更为频繁,结成亦师亦友的深厚情谊。

戴琳先生的座右铭是:“以诚待人,宽人律己;淡泊名利,会心于禅。”戴琳现为中国书法家协会会员、中国老教授协会会员、中国楹联学会会员,曾任文化部中国国际书画艺术研究会常务副会长、中国艺术研究院书画研究中心研究员、北京篆刻艺术研究会副会长、中国科学院书法协会顾问等职,被授予当代精英艺术家称号;书印作品多次入选国内外大型展览并获奖,曾为楚图南、张爱萍、周而复等治印,3次受中国佛教协会委派赴新加坡举办中国禅意书法展;书法作品被中国书法博物馆、泰山艺术博物馆、白求恩纪念馆、蒲松龄纪念馆、岳飞纪念馆、沈括纪念馆、北京月坛碑廊等文化单位,香港、台湾的艺术机构,以及日本、加拿大、韩国、新加坡、马来西亚等国家的艺术部门收藏;代表作入选《中国当代书法百家》《书法》《京城篆刻家作品选》《北京书法艺术年鉴》《中国名胜墨迹大观》《苏轼诗文选》《师魂颂》等书刊,参与编辑《唐诗三百首四体书法艺术》《绘图千家诗四体书法艺术》《中国历代书法鉴赏大辞典》等专著,个人传记被载入《中国现代书法家大辞典》《中国当代书法家大辞典》《当代书法艺术大成》《中国文艺家传记》《中国古今书法家大辞典》《当代书画艺术家精英大辞典》等辞书典籍;积极参与中国残疾人基金会、中国人权发展基金会、北京慈善协会等单位组织的公益慈善活动,捐赠大量书法作品。

(本版图片由戴琳提供)