■伊吾

今年北京车展开展第一天,因为现场各种混乱,结果遭遇了诸多吐槽。客观地说,这些吐槽,多不为过。

车展开展当天,现场确实真乱。有展馆内人满为患,能站人的各个角落,都是摩肩接踵人群。那阵势,可能也就是每年春运的火车站堪有一比。不过这么多人可不是来看车的,大多是男女老少各种“粉(fans)”,而且是“粉”到一定级别的“粉”,“粉”某个当红明星至狂热。因为车展有些品牌邀请了某某明星来代言,于是,车展的场地,就被“粉”们为睹明星风采而抢占了。

只可惜,这些被狂热追捧的明星,因为种种原因,或失约,或一拖再拖两三个小时后才出场且闪退。于是,就出现了有粉丝为进场,而跟保安发生激烈冲突;有过于狂热的女“粉”情绪失控,大哭不止;有人为抢占更好的位置而互相动起手脚。走廊里,刚传说哪个展馆会有某明星即将出现,马上会有一拨人拔腿就跑,恐怕晚到一步。那份不管不顾,你为她揪心,他(她)依然奋勇,朝着心中的目标狂奔而去。天可怜见,其中不少高跟鞋,一路狂跑之时,花容渐近失色,步履已显踉跄,脚下速率却是只升不降,为见偶像,一切都豁出去了。到得展台,一层一层,将个展位围得真真是风刮不透,水泼不漏。当其时也,你想看车,门儿都没有。

可这里毕竟是车展。

已跻身全球A级的北京车展,无论从首发车数量、参展商总数、各大品牌掌门以及展车总数等等,都已经显示出了其日渐加深的影响力。中国的车市造就了中国的车展,中国的车展理应为中国的车市承担起风向标的功能。对于各个品牌而言,其功能也正在于此。在这个平台上,不管是多大的品牌,也不敢怠慢;哪怕是再细小的品牌,也都得到了越来越多的重视。

作为全球范围的高端品牌,本届车展,BMW以一款全球首发、六款亚洲首发及一款中国首发的超强阵容参展,展现了BMW品牌对中国市场的极度看重;并非一线品牌的江铃汽车,在全面纳入福特汽车大版图之后,江湖地位日益凸显,亲临北京车展现场的福特汽车公司总裁兼首席执行官艾伦·穆拉利不仅亲自给江铃站台,还与江铃高层共同参加了媒体专访。

不止于此,曾经沉寂的品牌从车展之前就开始造势,推出新车型,意在重新夺回相关细分市场,如马自达;进入中国年头不多的品牌在加速推进新车型引进,欲攻城夺寨,如DS;为我们熟知却一直没有进入中国的品牌抓住时机亮相,期待在中国的广大市场中得分一杯羹,如林肯……

车展本身也在不断演进。作为车展重要组成部分,场地动态展示在北京车展亮相,吸引了不少专业媒体人士、消费者的关注。实实在在地以核心技术为展示重点,本就该是车展的重头。

然而,遗憾的是,车展的专业性却在一定程度上被浮华所遮蔽,被形式所掩盖。

无论北上广,哪一地的车展之后,都还会遭到同样的诟病,车展发布,声光电齐上,热闹以至喧嚣,似乎不如此,就不足以显示品牌实力,似乎声音不大品牌名声就不响,歌舞激光干冰雾齐上品牌才有档次。本次车展,声光电依然齐备,歌舞助阵一样不少。

当然,光是如此,仍有品牌觉得不够高端大气上档次,所以开始大规模请明星站台,做代言人。很明显,这样做背后的逻辑就是,你不是“粉”这个明星吗?我请他(她)代言,你自然也会“粉”我的车!

不过,想想早前几年,某大品牌邀请了一干演艺明星车展出场托形象,没想到明星的演艺气质与品牌的深沉内敛有距离,结果,闹得媒体车主都不买账,引来一堆诟病。而今,洗尽铅华,曾经的品牌,在本届车展,转换成了平平静静讲述车的办法,反倒得到了更多认可。

回到本届车展,在明星来与不来的谎言与真实间,在明星来了又闪退的过程中,狂热的“粉”们伤心了,为不见明星痛哭失声。但是,小男女疯抢明星签名照,老大妈揽明星广告牌合影,一切全是以明星为核心,跟品牌,跟发布车型哪有半点关系?九点未到,某品牌展台前人满为患,一干人神情殷切;九点,明星未到,众人瞬间散去,对车型哪有半点留恋?

说起来这是专业媒体日,而之前申请被拒的媒体,却从之后众多吐槽当中发现,不少娃娃军成了观展人。而现场,确实能不时见到手牵怀抱的小孩子,甚至坐在婴儿车里只会咿呀发声的幼儿。人群稠密,人群难以移动,空气难以流通,一会儿,小娃娃不干了,大哭。其实,更危险的是,万一这会儿又有明星出现,人群急速运动之下,小娃娃安危会将如何?

车展还需要在专业上下功夫。

吃喝拉撒睡,谁也躲不开。而在车展现场,哪方面的服务,都让人心有不满:吃,四五十元一小盒饭,嫌贵就没得吃,吃起来真难吃;喝,据说本届车展提供了免费水杯,可大多数人根本没发现它藏在哪儿了;方便问题,居然真的成了问题,不分男女,如厕都需要排队,还要排挺长的队;想休息一会吗?院落中间有一些座椅,但是想找个空位真难,于是草坪上、通道间的易拉宝后面,三五一伙凑在一起的人,只能将就着打个盹儿。

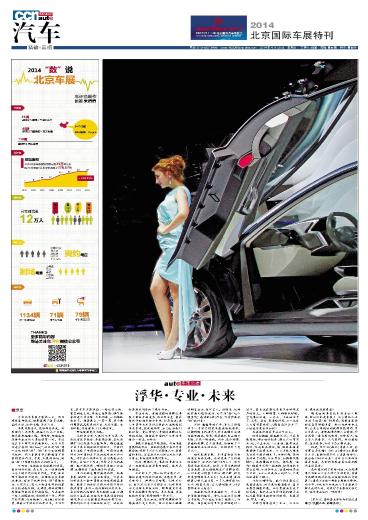

不知从哪年起,我们的车展必定是香车美女,而且美女愈演愈烈,甚至车展变胸展肉展。而今更被演变成了明星展,再加上业内外传播的都是上亿元最贵豪车被秒杀的新闻,车展浮华,可见一斑。

这种浮华谁喜欢?企业、公关公司、媒体还是消费者?

明星远比车型技术焦点吸人眼球,所以这也是车展上,不少媒体人也变成了追星“粉”的原因;消费者能近距离看见偶像明星,所以狂热些也正常;公关公司把活动做得热热闹闹,甲方才高兴。曾有品牌内部人士透露,外方高管一看车展这阵势,非常高兴,这么多人来看车,人气旺啊。所以看起来,虽是浮华,却似乎各方都欢喜。

但是,为什么(每次)车展之后,会有那么多吐槽?为什么(每次)车展结束之后,总要和国际几大车展作对比,找出我们的不专业?为什么人家的车展是车展,我们的车展会异化成胸展乃至明星秀?

或许意识到了某种问题,大众品牌早几年就以大众品牌之夜的形式,将旗下品牌及新技术亮点给媒体做出专场展示;通用之夜也一样在车展前夜举办。而今年,丰田与标致也加入了车展前品牌之夜的行列。这是对于车展的无奈之举,还是专业性的一种提升?

(本刊文、图除署名外均为本报记者李方、张鹏采写,郝军摄影)