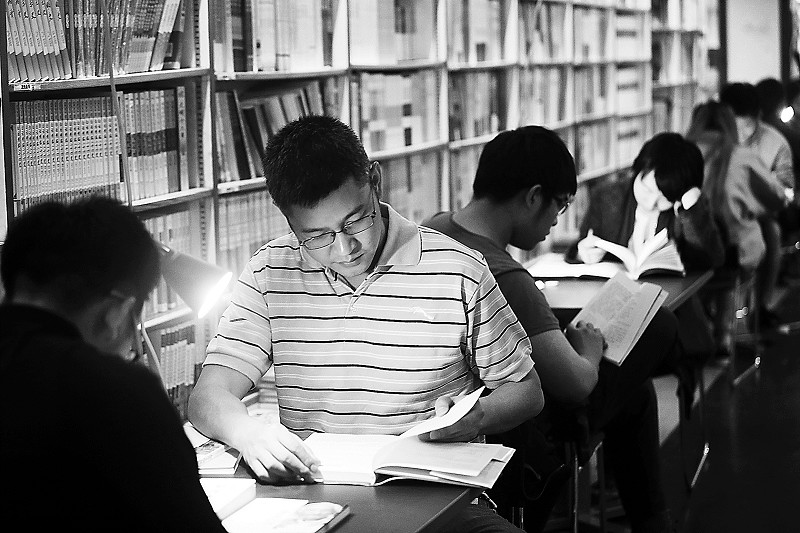

4月10日,已近午夜,位于北京美术馆东街的三联韬奋书店内灯火通明,顾客络绎不绝,书店还为顾客提供了桌椅台灯方便阅读。

■岳彩周/文本报记者 董芳忠/摄

“希望你们媒体能多呼吁一下,能有更多这样的好去处。”4月22日,已是晚上10点多,家住北京市东城区大兴胡同的一位精神矍铄、银发一丝不乱的老者,边说边疾步向公交车走去。

北京三联韬奋书店4月初推出“24小时不打烊”活动后,老者成了“深夜书房”的常客。在这位有国学爱好的老者看来,那里是闹市中的一方净土:很安静,是个看书的好地方,如果要说有缺憾那就是国学的书还不是很多。

已近午夜,三联韬奋书店内,温馨灯光下,很多人仍旧沉浸在书香之中。4层办公室内,三联书店总经理樊希安还在接受一轮又一轮的采访。“最近手机都被记者打爆了,真没想到会引起这么大的轰动。”樊希安虽一脸疲惫,但难掩欣喜。此时他还得筹备第二天的活动——4月23日是“世界读书日”,半月试运营之后,“24小时书店”定于当天正式开业。

好评如潮,客流激增。“24小时不打烊”经营模式能否引领实体书店走出市场困境,对于这一问题,多数业内人士表示仍然有待观察。

通宵书店一夜爆红

因为试行“24小时不打烊”,北京三联韬奋书店火了。“第一波是媒体纷至沓来,然后是读者被吸引了过来。”樊希安说。

而最令人难忘的是4月22日,世界读书日前夕,国务院总理李克强给北京三联韬奋书店全体员工回信,肯定创建24小时不打烊书店这一创意,指出这是对“全民阅读”活动的生动践行。“30年的改革发展之后,我国经济和人民的物质生活水平有了大的飞跃,但另一方面,精神文化领域发展严重滞后,离文化强国还有很大的距离。搞24小时不打烊,我们就是想推动全民阅读的践行,尽到文化企业的社会责任。”三联韬奋书店总经理张作珍向记者表示。

樊希安也坦言,搞24小时不打烊,压力也很大。“当初设想每天夜间(晚上9点到次日9点)营业额能达到5000元到1万元之间。试运营期间,我们要求工作人员每天细致地观察各个时段的人流情况”。

结果远超预料。据张作珍介绍,截至目前,试营业期间,该店每天夜间营业额达2.5万元。“对白天客流也有明显拉动作用,原来每天白天营业额平均3万元左右,现在达到了4.6万元”。

4月22日晚上11点多,在三联韬奋书店内,记者随机采访了一个20多岁的小伙子,他一口气买了200余元文史哲类书籍。“我喜欢文史哲,这儿的书比较全,挺对我的胃口。我不喜欢看电子书,电子书看完就完了,没有什么成就感,而且我喜欢在书上写下自己的感想。”

另一位在小书桌看书的年轻读者也表示,自己喜欢看纸质书。“我更习惯来书店买书,因为在网上买书,买之前我只能看一部分内容,而在书店,我能全部浏览完再作决定。”

据了解,三联韬奋并非内地首家“24小时书店”。早在2012年,上海大众书局福州路店就开启了“24小时”模式,营业已超过两年。记者还了解到,自从去年11月份,北京精典博维文化发展有限公司也开始筹备“24小时博书屋”。“在一线大城市,人们对于文化夜生活的需求越来越大。比如在北京,对爱书人来说,9点之后往往感觉无处可去。”该公司董事长陈黎明对记者表示。

实体书店步履维艰

三联韬奋爆红的背后是传统书店尤其是民营书店的步履维艰。几乎是同一时间,开办8年的广东中山万有引力书店因“续租租金比原来增加四成”,宣布将于4月底结业。

有人认为,对传统书店冲击最大的是商业环境的变化。近年来,受店铺租金成本上涨、网络书店冲击,实体书店纷纷陷入生存危机。同样是在北京,一度红火的“风入松”、“光合作用”等书店相继关张。

而对于位于东城区美术馆东街的三联韬奋而言,最大的优势莫过于无房租压力——它的店面属于投资方三联书店出版社,不收租金。记者调查发现,美术馆东街4月份的二手房均价为62650元/平方米,有的小区甚至达到88937万元/平方米。“现在投资书店的确需要很大的勇气,书店的盈利模式的确很难找。但投资书店是一件改变很多读者一生的公益事业,我们呼吁更多的有文化担当的有钱人来投资书店。”张作珍表示。

作为一项公益事业,更多的地方政府从社会分红的角度来支持实体书店的发展。记者也注意到,4月10日,由中国国家新闻出版广电总局和财政部联合召开的“实体书店发展推进会”传出消息,今年试行的“实体书店扶持试点工作”将从原来的12个试点城市扩展至北京、上海、江苏、浙江等12个省市。

恪守信念引导需求

“我认为一直延续计划经济的传统经营模式,这是许多书店倒闭和陷入困境的主要原因。”陈黎明表示。

“我感觉现在消费者对纯粹的严肃阅读需求有下滑趋势,大部分消费者的阅读需求呈现轻松化、娱乐化、功利化趋势。此外,近年来,随着互联网时代的到来,数字阅读快速发展,对传统的书店也造成了很大的冲击。”陈黎明对记者表示。

中央财经大学文化与传播学院教授刘树勇也向记者表示,书店的经营确实需要跟上市场的变化。他认为,与上世纪80年代相比,现在的都市读者更倾向于专业性阅读,他本人就喜欢去甘家口的建筑书店,因为对建筑感兴趣,觉得那儿的书对胃口。“另外,我觉得特色书店会活得很好。我曾经去过一家书店,一进门,我就惊呆了,到处都是花,我以为走错了地方,但仔细一看确实是书店,里面的书都是与花有关的。这个书店就经营得很好。”刘树勇说。

陈黎明分析指出,相对于国有书店,民营书店有更多可以创新和改变的空间,如更有针对性地选书和转变销售方式等等。计划经济时代的传统经营模式,在现代的商业环境下肯定不合适,经营者要树立以消费者为导向的多元化经营理念,转变观念,民营书店的前途才会充满阳光。“我认为书店除了经营图书外,还可以同时经营杂志、艺术品、旅游产品、咖啡快餐等,集读书、赏画、品茶、休闲等多元素于一体,并以传统与数字传媒相结合的创新理念,吸引更多人光顾。”陈黎明说。

其实更多的人文书店已经在这么做,但更多的是出于无奈。“中国台湾的诚品书店也快不行了,其也是靠一层所经营的高档时尚产品来提高利润率,维持运转。大多数实体书店的境遇现在都差不多——艰难。”刘树勇介绍。

但樊希安则坚决表示,北京三联韬奋会坚持自己的理念——“只卖书”。或许这也是部分读者的需求,记者采访的一位读者就这样说:“我们不需要咖啡馆,我们需要的是安静,是一方净土。”