图1:刘旭近照

图2:秋梦

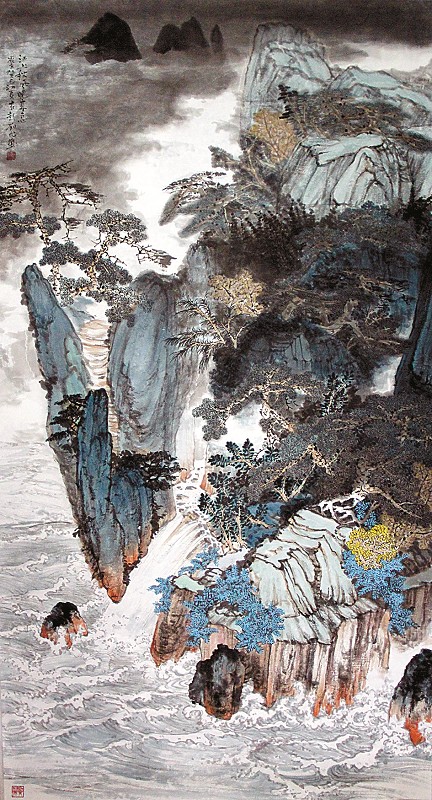

图3:江上西风晚来急

图4:赏秋图

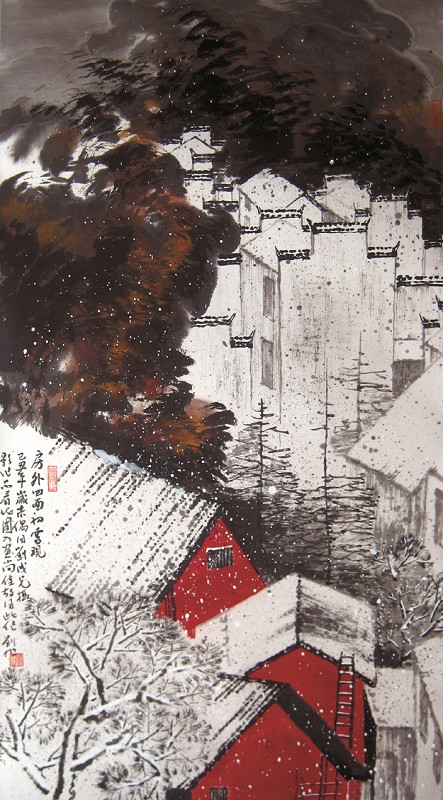

图5:瑞雪初现

图6:家园

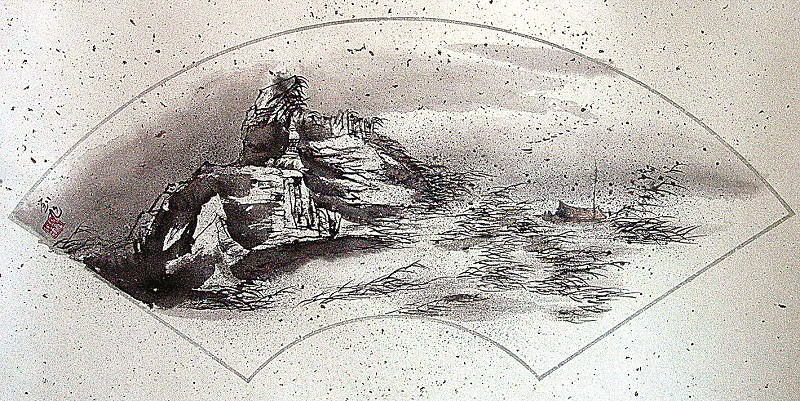

图7:清江孤意

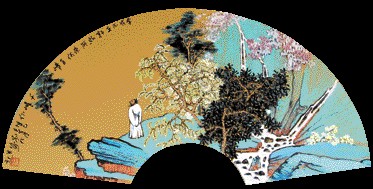

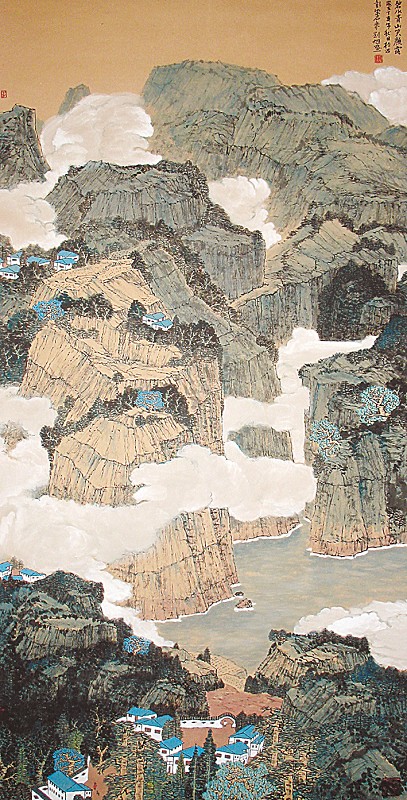

图8:诗意图

图9:梦里家园

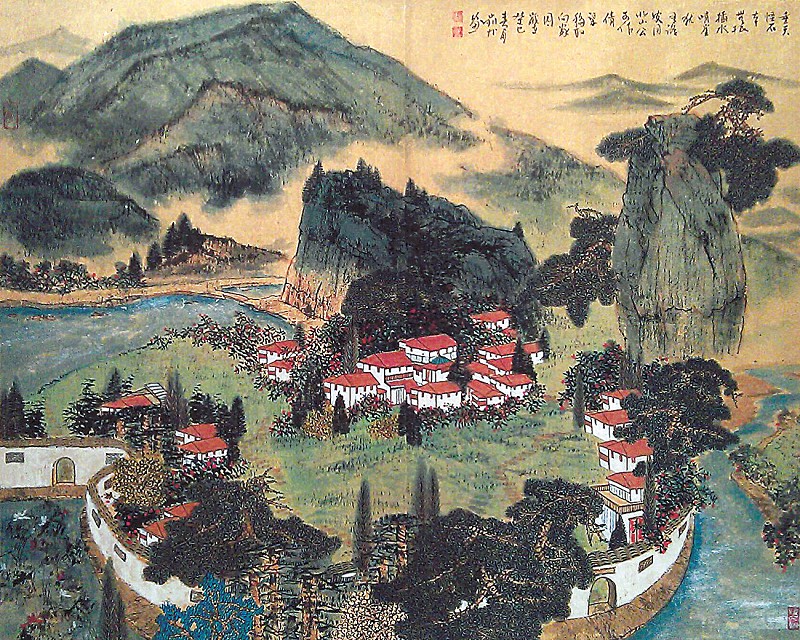

图10:碧水青山笑颜露

■本报记者 孙燕明

刘旭是当代实力派画家,尤为擅长水墨山水画,现为江苏省美术家协会会员,担任江苏省文联书画研究中心特聘研究员、徐州市美术家协会副秘书长、中国苏源书画院执行院长等职务。他创作的山水画,以表现西北风情为主题,继承了中国传统笔墨精髓,并将现代审美元素、西画技法自然地融入到深厚的传统笔墨和造型意象之中,对山水画艺术的民族精神、文化内涵、审美特色、笔墨语言进行深入挖掘与阐释,赋予山水画独特的艺术表现形式,形成了深沉雄浑、静穆壮丽的艺术风格。

受父母影响走上绘画之路

1967年,刘旭出生于江苏省徐州市,幼时秉承家学,在父母的影响下信手涂鸦。父亲刘宗宽是享有盛誉的中国工艺美术师,具有很高的绘画造诣,尤以画虎为一绝。母亲蒋风英是闻名遐迩的中国工艺美术大师,创作的玉雕作品多次荣获全国大奖。从15岁起,刘旭怀揣着将来当一名画家的梦想,在父母的引领下,学习中国山水画,从临摹岭南画派艺术大师黎雄才先生的《山水画谱》入手,稍后临摹《芥子园画谱》,打下了扎实的绘画基础。

从17岁开始,刘旭追根溯源,系统临摹石涛、唐寅、王蒙等历代山水大家的作品,潜心钻研各路名家山水画技法,博采各家之长,深得融会贯通之妙。当时,学习画画非常艰苦,冬天作画,手脚冰凉,刚刚研磨好的墨不一会儿就冻上了,他用炉火烘化后继续画;夏天作画,蚊虫叮咬,酷暑难熬,他挥洒汗水坚持画。经过几年刻苦学习,他的绘画水平快速提高,并在同龄人中崭露头角,成为当地小有名气的青年画家。

钟爱艺术大师李可染的山水画

1992年,刘旭考入江苏省南京艺术学院,经过4年中国画专业的系统学习,顺利通过了13门功课的严格考核,以优异成绩毕业。他21岁时,在徐州博物馆举办画展,并被评选为徐州“十佳”青年国画家。刘旭钟爱艺术大师李可染先生的山水画,经常对其经典作品进行细心揣摩和反复临摹,画技大进。此后,他又得到著名画家喻继高、郭公达的悉心教诲和帮助。

迄今,刘旭没有拜在哪一门哪一派下,但他陶铸百家,在勤奋的探索与追求中,一步步走向成熟。为了使自己的作品更有高度,他将深厚的传统笔墨功力与鲜明的时代审美元素完美融合。他外师造化,从不被人们重视的乡村小景,到令人神往的名山大川,无不留下他深沉的足迹。

形成深沉雄浑、静穆壮丽的艺术风格

在刘旭的绘画作品中,以水墨山水画最具特色,大多以表现西北风情为主题,形成了深沉雄浑、静穆壮丽的艺术风格。其大幅作品追求气韵之美,画面雄浑壮丽、气势磅礴,极具强烈的视觉冲击力;小幅作品追求意境之美,画面自然舒朗、清新秀丽,极具赏心悦目的艺术魅力。在他笔下,一切自然景物都显得生机勃勃、意趣盎然,呈现出纯厚质朴的艺术风貌,让人感到新鲜、惊奇和喜悦。

作为一名山水画家,选择属于自己所要表现的山水题材,寻找到自己独特的绘画艺术语言至为重要。近几年,在刘旭创作的水墨山水画中,大多以太行山为表现主题。刘旭说:“选择太行山是我多年的夙愿,在新世纪开始的第一个秋季,当我的足迹终于踏上位于黄土高原与华北平原之间的太行山脉之际,才更深切感受到心灵与自然的真情对话。”

在抗日战争期间,太行山以独特的地理位置与中国人民民族解放事业紧密相连,太行精神成为中华民族不屈不挠、团结奋斗的民族精神。刘旭说:“我崇拜伟大的太行精神,著名画家杨力舟、王迎春创作的《铜墙铁壁》,著名画家贾又福创作的《太行丰碑》,都生动地表现了这种精神。走近太行山,一次次打动我的是,那秋天夕阳照射下的长坡、峭壁,还有树木舒展的枝条,千奇百怪的形态,千变万化的色彩。当旷野的秋风掠过那一坡坡衰草,呈现出一派广袤苍茫的景象,与陡峭的山崖相比,尽管少了几分险峻,但它的空灵与恬静、坚实与厚重,极为生动地表现出不屈不挠的太行风骨。太行山雄浑壮丽的景象令人感动、陶醉和震撼,是我创作激情迸发的源泉。”

刘旭表示:“到太行山写生创作极为艰苦,那种在月光下孤寂的旷野中徒步10余公里的疲惫,那种留宿农家啃干饼、睡草床的艰辛……在厚厚的速写本上写满了难以忘怀的春夏秋冬,也记录了数不清的酸甜苦辣。但是,每当我看到辛劳之后完成的一幅幅心仪的作品,那种愉悦与幸福便油然而生,那些艰辛与苦难便烟消云散。山中岁月是我心灵深处挥不去、抹不掉的印记。我从那里放飞着自己的心灵,找寻着属于自己的艺术语言。”

中国美术家协会理事、江苏省美术家协会副主席、中国工笔画学会副会长喻继高认为,刘旭创作的山水画清新俊秀、洒脱飘逸,开创山水画新路。在其作品中,他将对生活的理解,对生命的感悟,人生的欢乐、痛苦、孤独凝结为艺术的冲动,在西北高原这一特定地域进行抒发,让读者更多地了解到具有浓郁地方特色的风土人情,讴歌了祖国山河的壮美。

人民美术出版社总编辑、中国美术家协会理事程大利表示,刘旭勤奋好学,才思敏锐,善于捕捉在生活中闪现的灵感。在他的山水画中,多用粗笔加浓墨表现西部高原,多用水墨皴擦技法表现太行山,山川林壑间凝聚着自己的精神,空谷白云中飘荡着个人的情思,这些蕴含在他骨子里和发自内心的秉性,自然而然地流露在画面中,这种流露体现出的正是他独特的艺术信念与追求。

安徽省美术家协会名誉主席、浙江画院名誉院长郭公达说:“我认识刘旭时,他学画才刚刚起步,那时我应徐州某机关邀请创作大画,刘旭与我相伴六七天。从他当时的山水画中看得出,在学习传统绘画技法上,下过很大功夫,到现在还有很深的印象。他是一位既有才气,又肯下苦功,还甘于寂寞的年轻人。他对绘画艺术执着追求,并具有很高的悟性,十几年下来,依然努力着、奋斗着。当我再次看到他的作品时,已在笔墨上有了长足的进步,令我欣慰。”

世界华人艺术家协会主席、著名画家石虎表示,刘旭是一位不甘平庸的画家,深受山水画大师李可染先生的影响,所创作的山水画浑厚华滋,颇具大家风范。其作品风格多变,既非常强调传统,又极为重视作品内在的思想性。他现阶段还是属于那种老实的画家,作品不太敢“出格”,但经过“闭目思墨”后,作品中一定会出现惊人的笔墨气象。

中国艺术研究院黄远林研究员评价说,刘旭是自然美的敏锐发现者,通过自己的作品再现了自然山川之美。他近期精心创作的《山中岁月》系列作品中,危峰峭立,断壁临水,飞瀑溅溪,杂树扶疏,浮云蒸腾,都较好地表现了这种自然美。南朝梁代文艺理论家刘勰说:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”刘旭在发现自然美的同时,也发现了自己的艺术潜能。

著名收藏家刘文杰表示,刘旭勤奋好学,爱山画山足迹遍布大江南北,所作山水画笔墨厚重、气韵生动。他的绘画作品让人倍感亲切,这亲切源于他在大山之中的深厚生活底蕴,源于他对山川草木、坡谷溪流的细致观察,源于他艺术理念中对传统的尊重。从他的画中不难看出,既有深厚的传统笔墨功力,又富有鲜明的创新精神。

著名美术评论家、画家任愚颖评价说,刘旭的作品给予人们不少诗情。在《舟宿江中》里,以泼墨写雾,以焦墨写舟。他写雾时,仿佛任意涂抹,淋漓尽致;写舟时线条明快,用笔持重,表现了船上主人雾开待发的急切心情。在《霜月图》中,用两间茅舍、一弯残月占据大部分画面,然后以焦墨蓑草点缀,继以湿墨烘托气氛,读画之余,霜寒月冷的意境油然而生。在《石涛写真图》中,精心经营水墨韵味,浓破淡,淡破浓,简洁明朗,酣畅淋漓。在刘旭的作品中,可以看出他在山川河流之间,洒下不少汗水。

近年来,刘旭的绘画作品多次入选全国性或省级大型美术展览,并多次荣获大奖。1995年,《山中又见落红多》荣获中国文联主办的国际文学博览会二等奖;1997年,《故土》荣获中国美术家协会艺委会主办的第二届全国山水画展优秀奖;2002年,《山中岁月》入选中国美术家协会主办的中国首届职工文化艺术节书画展;2004年,《背依青山度春秋》荣获中国文联主办的庆祝建国55周年全国产业系统美术、书法、摄影精品展优秀奖;2007年,《幽居图》入选中国美术家协会主办的黄土浑厚·青铜灿烂——第四届中国西部大地情中国画、油画作品展;2008年,《云龙山水当家翠》入选江苏省文联主办的江苏纪念改革开放30周年美术、书法作品大展;2011年,《青山处处埋忠骨》入选中国文联主办的庆祝建党90周年全国产业系统美术、书法、摄影精品展;2012年,《胜境出云间》《青山可居》入选江苏省文联主办的江苏当代山水画名家作品邀请展。

画家是否具有个性化创造力至为关键

刘旭认为,画家是否具有个性化创造力至为关键,找到自己独特的艺术语言,也就成就了自身艺术创作存在的价值。山水画兴起于晋代,东晋画家、绘画理论家顾恺之在《云台山记》等著作中就已经提出了“以形定神”和关于构图“置陈布势”的见解,还有关于山水画的构思、设色等内容。山水画涉猎的内容比较多,绘画技法也最为繁复,诸如树法、山石法、云烟法、水流法、点景法、设色法、章法等。其中,山石法中最为重要的技法就是皴法,学习山水画,很多时间和精力要放在皴法的学习上。古人画山水画的皴法分为16家,也就是16种不同的绘画语言,这是古人长期深入生活、观察生活、感悟生活的结晶。中国传统笔墨技法是古代绘画大师留下的宝贵遗产,当代画家要创新山水画,必须在继承传统笔墨技法的基础上推陈出新,才能创造出既有文化底蕴,又有时代精神的优秀作品。

清代著名画家沈宗骞说:“笔墨之道,本乎性情。”画家进行艺术创作,可以借鉴前人的创作方法和艺术经验,但不能原封不动照搬照抄。要师前人之心迹,切实把自己对生活的真切感受抒发出来。面对高原、雄峰、河流、草木、山泉、云雾等自然景物,每位画家都会以自己的视角观察生活,以亲身经历感悟生活,深入了解各种自然景物的形体结构和它们之间的依存关系,使心灵与自然情景交融,然后再以独特的艺术语言表现自然景物,达到“物”与“心”的完美统一。实践证明,画家在表现自然景物的创作过程中,生活经历越丰富,人生感悟越深刻,融入情感越真切,创作出来的艺术作品就越感人至深。

特别需要强调的是,欣赏或评价一幅绘画作品的优劣与成败,应置身于创作的特定时代和文化氛围中去理解。绘画作品只有从一定角度和特定环境中进行观察,才能准确评判是否具有思想高度、审美价值、文化内涵和时代精神,否则在欣赏绘画作品的过程中,就很难准确评判绘画作品真正的艺术价值。

刘旭表示:“在我的艺术生涯中,不能保证每次创作都能画好,每次创作皆出佳作,都是精品,但能保证用心去画,认真去做。画画贵在认真,要对得起自己,对得起欣赏者,也对得起自己花钱购买的那张宣纸。”

近年来,刘旭先后赴法国、日本、马来西亚、印度尼西亚、意大利、越南、瑞士、泰国、新加坡等国家,以及台湾、香港地区进行文化艺术交流;在全国各地举办了10多次个人画展,创作并出版《中国当代书画家——刘旭山水画集》《刘旭山水画集》《来自李可染故乡的书画名家——刘旭》等专著,代表作入选《中国美术家作品集》《当代国画家书画作品集》《纪念建国55周年书画家作品集》《中国西部大地情——中国画·油画作品集》《世界名人书画家作品集》《香港回归——国际书画名家精品集》《荣宝斋画刊》等画集,个人传略被载入多部国家级辞书;200多幅绘画作品被各地博物馆、外国政要以及中外收藏家收藏。此外,刘旭还是享有盛誉的书画鉴赏家,尤为擅长鉴定艺术大师张大千的绘画作品,并担任多家艺术机构投资顾问。

(本版图片由刘旭提供)