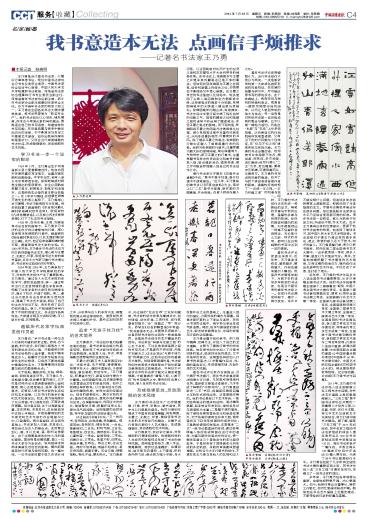

图1:王乃勇近照

图2:草书斗方 张籍《寻仙》

图3:行书对联苍龙日暮还行雨老树春深更着花

图4:草书竖幅 石涛《峭壁窥月》

图5:隶书竖幅 复初恢公《题唐子华画山水》

图6:草书竖幅 吴镇《秋岭归云诗》

图7:草书册页 石涛《题春江图》

本报记者 孙燕明

王乃勇是当代著名书法家,以擅长行草享誉书坛,现任中国书法家协会行书专业委员会委员、中国书法家协会培训中心教授、中国人民大学艺术学院兼职书法教授、河南省书法家协会理事和行书专业委员会副主任、河南省青年书法家协会副主席、新乡市书法家协会副主席兼创作委员会主任。作为中青年书法家的领军人物之一,王乃勇在全国各类书法大展中屡获殊荣,被书法界赞誉为“获奖专业户”。他的书法创作以心写形、随形赋意,探求古今审美元素的有机融合,提炼适合自己的书写语言,构建独特的书写风貌,在反复临摹与思考中激发出闪光的灵感,于不断肯定与否定之中提高艺术造诣,创作出既有深厚传统笔墨功力,又符合当代审美情趣的书法作品,形成雄强豪放、灵动洒脱的艺术风格。

学习书法一步一个坚实的脚印

1969年3月,王乃勇出生于河南省新乡县七里营镇春庄村。他自幼因天性使然喜欢写毛笔字,也喜欢画年画和戏曲脸谱。中学毕业后,他考入新乡市中等师范学校。按照教育部对师范生提出的素质要求,学生必须熟练掌握三笔字,即钢笔字、粉笔字和毛笔字,这是师范生必备的基本职业技能之一。在3年学习期间,在启蒙老师傅万信先生的悉心指导下,王乃勇潜心学习唐楷,书法才能得到充分发掘。他系统临摹了颜真卿的《多宝塔》《勤礼碑》《家庙碑》《自书告身》,欧阳询的《九成宫醴泉铭》,以及柳公权的《神策军碑》,打下了扎实的书法基础。

1988年,在冯志福、王海、刘森堂等书法名家的指导下,王乃勇学习书法的主攻方向从唐楷转向行草,潜心苦练明末张瑞图的行草书,颜真卿的《祭侄稿》《争座位》,以及北魏时期《郑文公碑》。此外,他还经常临摹明清时期王铎、黄道周等书法大家的字帖。从2006年开始,王乃勇学习书法的主攻方向又转向晋唐书法艺术,潜心研习王羲之、王献之、怀素、张旭等书法大家的草书墨迹,并花大力气研习唐代书法理论家、书法家孙过庭创作的《书谱》。

2004年至2006年,王乃勇参加了中国人民大学艺术学院高研班的学习,对他的书法创作产生了重要影响。王乃勇说:“通过在人大艺术学院的系统学习,使我受益匪浅:第一,通过聆听当代文史哲领域的著名学者讲课,领略了这些学者的大家风范与渊博学识,增长了知识,开阔了视野。第二,通过当代很多书法名家讲课示范和点评,提高了书法艺术造诣,明白了自己的主攻方向与不足,逐步形成了自己的创作理念。第三,不同地域的学员代表了不同的地域文化,书法创作各具特色,大家通过相互交流和切磋,可以取长补短、共同提高。”

遍临历代名家字帖激发创作灵感

王乃勇说:“学习书法是一种与古人对话和沟通的探索过程。然而,古今悬隔,时代变迁,我们难以洞悉古人书写的原始状态和心境,只能借助对传世书法经典的心追手摹、临池不辍来靠近古人。临摹历代名家字帖是书法家终生的必修课,只有在不断地临摹中提高创作实力,才能慢慢寻找到临摹与创作的最佳契合点。”

关于临帖,囊括读帖、对临、背临、意临、钩临等诸多环节。王乃勇认为,读帖最关键,包含着丰富的涵义,它不仅是对纯书法元素表象层面的心追和眼观,用心去观察笔法、结体、墨色和章法,还要深入研究书法家的生活经历和艺术思想,以及书作的美学价值和艺术风格定位。如此,就为临帖做好了充分准备,可以窥斑见豹,不再依葫芦画瓢。其次是实临,这个过程就是手摹,忠实原帖,求其形似,在反复临写中达到心手相应,并把临摹得到的艺术感觉和艺术气息贮存在潜意识之中,以备调用。再次是意临,在实临的基础上,书法家加入己意,求其变化,寻找自己与古人的契合点,此时要达到心、眼、手以及笔、墨、纸的完美配合,这个过程便是迸发创作火花的最初源泉。最后则是纵横临摹,是以一位书法大家作为坐标点,纵向延伸求其师承渊源及对后世的影响,横向拓展察其时代环境与独特风貌,将一幅作品、一位书法家放置于悠久历史长河之中,分析其与古人的承传关系,用甄别的眼光有选择地吸收,使原有的技法得以丰富和升华,最终达到知其然并知其所以然。

追求 “无意于佳乃佳”的艺术境界

王乃勇表示:“书法创作是对临摹效果的检验,是书法家综合能力的最佳写照,既体现了书法家对传统技法的谙熟程度,也是其人品、学识、审美情趣及思想境界的全面反映。”

王羲之在《题卫夫人笔阵图后》中说:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小,偃仰平直振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”王乃勇说,所谓意念先行,就是说创作理念十分重要。如何谋篇布局,应该调动哪些元素营造出怎样的审美风格,创作之前都应有所思考。以行草书创作为例,笔法的精致传神,体现作者的深厚功力;结体的欹侧变化,展示字势的开合;墨色的枯湿浓淡,显现作品的厚重与空灵。在谋篇布局中,利用主次的对比,制造整体平衡;把握好连带关系,使作品气韵流畅;运用笔画的自然穿插,将字体与留白的空间合理分布。

孙过庭在《书谱》中说:“又一时而书,有乖有合,合则流媚,乖则雕疏。略言其由,各有其五:神怡务闲,一合也。感惠徇知,二合也。时和气润,三合也。纸墨相发,四合也。偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也。意违势屈,二乖也。风燥日炎,三乖也。纸墨不称,四乖也。情怠手阑,五乖也。乖合之际,优劣互差。得时不如得器,得器不如得志,若五乖同萃,思遏手蒙。五合交臻,神融笔畅。畅无不适,蒙无所从。”王乃勇表示,孙过庭的“五合五乖”之说深刻阐明,书法家的创作效果与精神状态、创作情绪、创作环境、工具材料、创作欲望密切相关,“合”则能达,“乖”则必失。苏轼在《石苍舒醉墨堂》中写道:“我书意造本无法,点画信手烦推求”。这是苏轼书法创作达到的一种崇高境界,也是我书法创作终生不懈追求的目标。书法家在“有意与无意之间”的心态下书写,不过多地考虑笔画之间的书写方法,不是真的不讲法度,而是不刻意为之,往往会写出“无意于佳乃佳”的满意之作,达到书法创作的最高艺术境界。特别需要强调的是,书法家的创作效果很大程度取决于创作欲望与激情是否达到制高点,只有处于兴奋状态中的书法家才能充分调动笔墨情趣,才能遨游在“精骛八极,心游万仞”的书写境界之中,继而创作出赏心悦目、感人至深的书法作品。

形成雄强豪放、灵动洒脱的艺术风格

王乃勇的书法创作广泛涉猎唐楷、行草、隶书、甲骨文、篆书诸体,其中尤以行草最负盛名。他的行草创作继承了中国传统笔墨精髓,将张瑞图、王羲之、王献之、怀素、黄庭坚等书法大家的艺术特色巧妙融合,并赋予当代审美元素和个人艺术理念,形成雄强豪放、灵动洒脱的艺术风格。

王乃勇表示,我初学行草书,对张瑞图的行草情有独钟。张瑞图特殊的人生经历和性格特点形成了书法的独特风貌。其用笔坚韧有力,直入平出,侧露兼用,转折处迅速翻折,纵横自如;结字取左右横势、上下错落,体斜奇而势飞宕;章法极力缩小字距,夸大行距,以达到疏密对比而产生的空灵之美和左右横势大开大合而带来的神奇效果。在书法史上,张瑞图学习王羲之并继承其内擫笔法已是不争的事实;但如何找到张瑞图与王羲之在用笔、结体和意蕴上的暗合之处,却需要在不断地临习中悉心揣摩。在王羲之传世的书法墨迹以及刻帖中,较多使用了尖锋入笔后瞬即变为侧锋或中锋,这样使笔法的提按十分明显,张瑞图用笔中的尖锋直入横出就与其相似。张瑞图晚年归隐山林,笃信佛宗,书法作品中字里行间充满了轻松自然的淡雅之气,用笔的翻转之处和笔画之间的连带巧妙运用了魏晋笔法,实受王羲之笔法的影响。所不同的是,张瑞图将王羲之的用笔方法做简单化处理,减少其用笔过程中丰富的绞转变化,从而形成横折凌厉、沉着爽快的书风。除了继承王羲之的笔法,张瑞图的行草中还融入了章草厚重朴茂的风格。我研习张瑞图的行草书,注重掌握大翻大折的狠辣用笔,取法厚重博大、气势恢宏;研习王羲之的行草书,注重掌握书写技法的灵动变化和细节的精致入微,取法清新灵动、遒美俊逸,使之尽可能自然地融入到自己的书法创作之中。

清代书法家戈守智在《汉溪书法通解》中说:“草书不难于狂逸,难于狂逸中不违笔意也。”近几年,王乃勇临创草书多以《怀素自叙帖》为主,笔法上以“二王”草书为基调,取怀素的方圆兼施、开合有度。在晋人妍韵与唐人狂草开合之法的基础上,注重逆入涩行的强化,力图线条的高古与厚重。其章法取怀素的上下牵丝与连带,在放大书写的过程中,用字势与牵丝形成气脉连贯。同时,他学习黄庭坚的草书艺术,取法结体欹侧变位、字间的穿插与行间的空间营造。

王乃勇也擅于创作隶书,多以临习魏碑、汉碑为主,并加入了自己的艺术理解,主要为了锤炼行草书的线条质感。他在隶书创作中加入了行草书绞锋的笔法,既保持线条的高古,又不失结体的灵动,运用墨色有时加入行草书的涨墨法,以求整幅作品点、线、面的墨色变化,形成雄强恣肆、古拙朴茂的艺术风貌。

著名书法评论家齐玉新指出,当代展厅书法盛行,很多书法家直接取法明清大字行草,尤其是河南得地利优势,直接取王铎笔法者甚多,几乎形成了鲜明的“中原书风”。王乃勇直接取法“二王”书风,将魏晋风骨用巨幅大字的形式表现出来,这是难能可贵的。他的书法具有以下艺术特色:一是对经典笔法的继承和运用,笔法精致细腻,起承转合非常到位,使线条形状与质感极为丰富;二是擅于调节墨色,除了使线条更具墨色变化和渗透效果外,对于枯笔的使用也非常大胆,使浓墨线与飞白线形成强烈的视觉对比;三是熟练使用绞转笔法,这是继承“二王”一脉书法最直接的体现,通过起笔锋毫入纸后形成锋面在运行中的速度、力量与最终收笔动作的变化,使一根线条通过三个基础动作的变化复杂起来,于是线条有了因锋面变化而形成的多变轨迹,承载的审美趣味显著增强。比较当代大字行草书的创作,不难发现王乃勇与其他人的区别和过人之处。

著名书法评论家周德聪认为,当代书法创作大致分为两类:一类是皈依传统某一大家或名迹所形成的风格特征,在反复的临摹与研习中,尽可能还原书写的原始状态,在个体碑帖上,具有深刻与独特的领悟和表达,观赏者一眼即可洞悉作品的由来,从而让人感到传统的伟大与亲近;另一类则是对传统书法某一类风格流派的整合与融铸,它不以某一碑帖为旨归,而是在“本源”与“支流”上作系统梳理,从而使自己的作品既有传统笔墨语言,又有当下的时代风貌与个性特征,在“似与不似之间”演绎传统与张扬己意。王乃勇的书法当属后者,他写隶书并非局限于东汉,溯其源、探其流,多方消息,奔汇腕底;他写行草以“二王”为宗,旁及隋唐,兼窥宋元明清,可谓择善而从、化裁有方。王乃勇的书写没有刻意的痕迹,拉开了与时下拼接者或者做作者的距离,通篇较好地体现了“一点成一字之规,一字乃终篇之准”的和谐与统一。同时,王乃勇的书法创作正在形成一种熟稔的定式,用笔的节奏与字势的处理,墨量的多寡与线质的枯润,纵向的推进和横向的拓展,似乎都呈现出一种毫不经意的自由挥运,无论是什么文辞、样式的书写,都可以在这种娴熟的书写中达到一定的高度。

著名书法评论家孟会祥表示,近年来,王乃勇连续获奖,越获越多,越获越大,作品也越来越引人瞩目。他是在书法展览体制下,为数不多的连续多年获奖的书法家,也是当代最优秀的青年书法家之一。在现行书法展览体制下,偶尔一两次获奖,也许并不能说明什么问题,但连续多年在各种展览上都能获奖,那就说明了作者雄厚的实力。尽管书法展览体制还存在很多问题,但它是检验书法家技法水平乃至综合素质最可靠的标准。很多书法家一旦获奖,就认为跻身于名家之列,而逡巡不前,终无大成。也许王乃勇有这样的忧患意识,更源于他对书法由衷的热爱,他选择了继续学习,到中国人民大学艺术学院进修。书法进修对于像王乃勇这样的高手来说,观念、信息的意义远大于技术、知识的意义。王乃勇素擅行草,很少以隶书面世,然而在第二届全国隶书艺术大展中,一出手就荣获一等奖,很多人不解,甚至以为只是运气好。其实,正是他准确把握了书法展览的艺术规律,又有过硬的临池功力,继而创作出出类拔萃的艺术作品,不仅打动了评委,也打动了观众。

近年来,王乃勇的书法作品多次入选全国性书法重要展览,30多次荣膺全国书法大奖。他的书法作品曾荣膺全国第十二届群星奖·银奖、中国人寿全国书法大赛优秀奖、全国第八届书法篆刻展提名奖、建党85周年全国书法展三等奖、全国首届行书艺术大展一等奖、全国第九届书法篆刻展二等奖、全国首届册页展三等奖、全国第二届草书艺术大展三等奖、全国第二届隶书艺术大展一等奖、全国翁同和书法奖提名奖、第三届兰亭奖艺术创作提名奖、河南省优秀文学艺术成果一等奖、全国第十届书法篆刻展优秀奖、第四届兰亭奖艺术佳作二等奖等奖项;代表作入选由中宣部、新闻出版总署、中央美院联合主编的建国60年国家重点图书项目《中国美术60年·书法篆刻卷》,中国艺术研究院主编的《共和国书法大系》,被全国各地多家博物馆、纪念馆收藏,并出版《王乃勇书法作品集》。

2013年,王乃勇的书法作品入选全国首届三名工程书法作品展,在书法艺术道路上具有里程碑意义。“三名工程”是中国书法家协会开展的一项重要人才培养工程,以名篇、名家、名作为主题,将文字艺术与语言艺术完美结合,努力打造中国书法精品。据了解,首届“三名工程”于2011年初启动,其中名家工程由书法名家组成的候选人提名委员会从300位书法家候选名单中投票选出120位,每位书法家参评一幅作品,评委会再从120幅参评作品中评选出50幅入展作品,代表了当今书坛最高创作水平。王乃勇在包揽了几乎所有全国性书法大展的重要奖项之后,其书法作品入选“三名工程”可谓实至名归,也确立了一流书法家的地位。

多年来,王乃勇历经各种艰难与磨砺,也使他视野更开阔,内心更强大。如今,他担任某企业董事长,虽然工作繁忙,但仍忙里偷闲临池不辍。相信他在书法艺术道路上会越走越远,不断带给我们新的惊喜与震撼。