图1:“十一”当天,北京市景山公园等373家公园免费迎客。

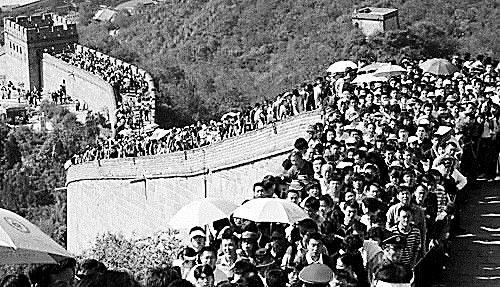

图2:黄金周期间,景点游客拥挤,旅游安全隐患增多。

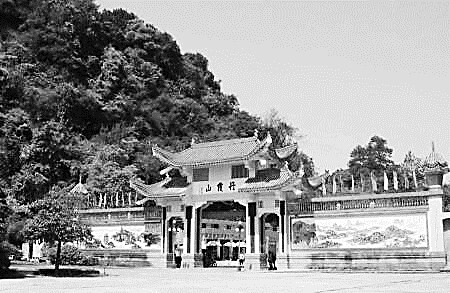

图3:今年9月1日起,广东丹霞山景区门票价格由原来的平日160元、节假日180元,统一调整为200元。

图4:9月28日,北京铁路局开行北京至杭州往返自驾游汽车运输班列。

图5:乱扔垃圾等不文明行为,有损国人形象。

图6:遏制餐饮浪费需要全社会持续关注与坚持。

■本报记者 李建

话题一

公园免费馅饼好吃吗

【背景】

据国庆65周年庆祝活动北京市筹备工作领导小组透露,国庆当天,北京全市免费开放公园将达到373家,占全市公园总数的96%。

据悉,国庆节当天北京全市范围公园免费开放在近年来尚属首次。据统计,去年“十一”当天,北京11家市属公园收费运行,单日接待游客量达74万人次。今年国庆节北京市373家公园免费开放的政策,将让更多民众受惠。

据北京市旅游委相关负责人透露,国庆节当天公园免费开放并不是无限制的,颐和园等国庆旅游热点公园将严格控制游客人数,实行“免费不免票”措施,由北京市旅游委和热点公园所在区政府统一向国内外旅游团体和市民发放游园专票,以保障游览环境安全有序,避免因人流量过大引发踩踏等事故。

同时,北京市各旅游景区“十一”期间还将向社会公布最大承载量,并实时对外公布景区游客流量和停车位情况。民众可通过电台、网络、报刊等途径获得景区信息,从而更加理性地选择旅游线路。

【评说】

免费开放,使公园公益性与福利性得以最大限度回归,既扩大了群众受益面,又拉近了政府与百姓的距离。

然而,体验公园免费服务,消费者肯定要把从服务中感知到的收益与付出的成本进行对比和权衡,而后才能得出主观认知评价。如果付出大把的时间和精力去人满为患的公园里 “看人头”,那么,无论公园的景致多美、名气多大,这种“认知评价”也不会高。

因此,面对仅此一天的“免费馅饼”,消费者可能倍感两难:一方面假日与免费双重因素叠加的诱惑确实不小,且秋高气爽正宜出行;另一方面,人们又担心免费后公园里“人头攒动”。这种“两难”心理,表现在实际消费中可能就是“选择与反映”的不一致:应者众而和者寡。

城市公园充分体现公益性是大方向。在因维护成本等诸多现实因素而无法全面免费的前提下,山东省政协委员田亮光的建议也许值得借鉴:长假期间,公园应延长免费时间,以分解客流压力。

话题二

黄金周该不该取消

【背景】

9月17日,全国政协委员、清华大学教授蔡继明接受媒体采访时再次强调:带薪休假落实后,“十一”黄金周应逐渐淡出历史舞台。黄金周存废之争,再次成为热点议题。

1999年,国务院决定将春节、“五一”、“十一”的休息时间与前后的双休日拼接,从而形成7天的长假。黄金周迅速推动了我国的旅游市场和经济的发展。

然而,黄金周人员流动数量大,交通拥挤,旅游安全隐患增多。“一行白鹭上青天,我被堵在最中间。”这句网络上颇为流行的话或可算是“倒黄派”观点的现实注脚,因为“拥堵”,黄金周成了“黄金粥”、遭罪周。

尽管如此,围绕黄金周是否应该“功成身退”的话题,专家们却是见仁见智。

中国社科院旅游研究中心特约研究员刘思敏认为,双休日满足了劳动者最基本的身体休息需求,而长假旅游满足了劳动者精神层面的更高需求,在带薪休假制度短时间内难以完全贯彻落实的情况下,黄金周非但不能取消,还应增加。

【评说】

黄金周存焉?废焉?有资格给出答案的,只有民意。

原全国假日办9月10日发布的法定节假日放假安排调查数据显示,网友一边倒地不满现行的法定节假日放假安排。同样,携程网今年进行的一项调查显示,愿意带薪休假旅游的受访者上升到80%,而愿意通过黄金周出游的只占18%。

然而,如果就此断言黄金周可以退出历史舞台似乎还为时过早。因为欢迎黄金周,甚至不断呼吁“五一”黄金周回归的声音同样存在,不仅是基于带薪休假未能落实的需要,还在于统一调休能够协调家庭成员一起旅游休闲,不必看老板脸色。

权利,从来都是个敏感话题,反感黄金周,是因为强制性集体休假的弊端太多;而期待黄金周,是因为它保障了普通劳动者休假的权利、满足了人情社会的现实需求。

在休假制度的安排上,既要考虑民众的刚性需求,又要结合现实的国情与民意,多几分人文关怀与体谅。否则,无论怎样调整,恐怕都难令人满意。

话题三

公园账本能公布吗

【背景】

继9月18日中新网率先报道“多家景区门票涨价”的消息后,安徽、山东、吉林、湖北等多地政府部门对媒体表态称,当地5A级景区“十一”期间门票价格不会上调。

尽管从不同媒体援引的票价数据中可以看到,今年“十一”黄金周景区票价“有涨有不涨”,但国内5A级景区平均票价迈入“百元时代”却已成事实,数据显示,国内所有5A级景区平均票价为109元,52.94%的5A级景区门票价格在 100元至 200元之间,7.19%的 5A级景区门票价格在200元以上。

对于涨价的原因,各景区的解释大同小异:设施需要维护完善,申遗和景区升级投入不菲,偿还债务,服务成本上涨。

而与“理由充分”的涨价相比,直呼“玩不起”的民众更关心的是景区“叫苦”背后的账本是否真实合理。

中国社科院旅游研究中心特约研究员刘思敏表示,不应只着眼于景区票价是高还是低,更重要的是要解决公平和透明问题。

【评说】

门票价格上涨“两头叫苦”是个奇怪的现象。一方面,游客抱怨景区不断涨价,“徐霞客也要变宅男”;另一方面,景区“哭诉”运营成本“压力山大”,不涨价就“入不敷出”。景区运营成本逐年上升的压力也许是存在的,但成本上涨与价格“飙升”的比例是否合理、既有的利润空间是否合理呢?涨价后的景区“门票”都包含哪些成本及利润,又是怎样核算出来的?

景区的收费模式与高速公路的“贷款修路,收费还贷”可谓异曲同工。门票价格是否合理、涨价的理由是否成立,关键在于是否基于“成本+合理利润”的定价原则与门票价格生成机制,而且这个原则与机制的执行,必须以财务信息的透明、可核查为基础。事实上,涨多少也许不是问题,而景区能否大胆晒出真实的门票账本,接受公众与第三方的监督,这才是实质问题。

话题四

轿车专列助阵自驾游

【背景】

带上爱车下江南,千里长途变短途。国庆前夕,北京铁路局首次开行“江南自由行”自驾游汽车运输班列。想从北京到杭州周边进行自驾游的游客,可以把爱车托运上火车,再到杭州提车,从而实现江南自驾游,自由亲近梦里水乡。

9月28日,百余辆私家车“登上”北京开往杭州的自驾游汽车运输班列,从位于北京市丰台区的大红门火车站出发。9月30日,这些私家车的车主将乘北京开往杭州的D391次动车专列前往杭州取车自驾游。“开行这趟自驾游汽车运输班列的初衷,是为了满足广大旅客携爱车异地自驾旅行的需求。”北京铁路局负责自驾游汽车运输班列事宜的贾工告诉记者,旅客在买票的同时可以办理自驾车托运手续,旅程结束,再把爱车托运回北京,北京至杭州往返托运费用最低参考价是3000元。

9月29日,自驾游汽车运输班列工作人员告诉记者,该专列备受追捧,仅电话咨询者就有千余人。

【评说】

连你的爱车都可以坐上火车陪你去远行,“铁老大”的这次亲民服务值得“点赞”。

长途自驾的行车劳顿与旅途中的不确定因素,让不少人望而却步。“十一”长假临近,铁路部门结合自身的运输优势,适时抓住自驾游的特点,将二者巧妙融合在一起,省去了出行者自驾游途中“遇节必堵、路途较长、浪费时间”的烦恼,把更多的时间留给欣赏美景。

作为一趟“试水线”,自驾游汽车运输班列也许还不能尽善尽美。比如有的精明车主在盘算“托运费用”与到当地租车花费相比哪个更划算,有的车主遗憾自行送车取车比较麻烦,还有的车主担心长途运输中爱车的安全。

新服务模式的成熟需要实践历练,而“铁老大”在贴心的同时,更应“细心”和“精心”,以赢得更多消费者的选择和信赖。

话题五

国庆出游带上“文明”出发

【背景】

9月19日,中央文明办、国家旅游局、中国旅游协会等机构在北京向全社会发起“文明旅游,我为中国加分”倡议,号召公民提高旅游素质,争做文明使者。

国家旅游局公布的数据显示,去年,有近33亿人次的国人在国内旅游,有近1亿人次的国人到境外旅游,同时也有近1.3亿人次的境外游客到我国境内旅游。旅游已经成为世人感知中国、了解中国以及国人与世界双向互动的“重要窗口”。

随着中国游客人数的迅速增长,近年来一些国人在旅游中的不文明行为不仅影响了景区游览环境和游客感受,甚至影响了中国“礼仪之邦”的形象。

几年来,随着政府和社会各界的不断努力,文明旅游逐渐成为新风尚。今年9月,中国旅行社协会会长张立军发出致中国旅游从业者和中国游客的倡议书,倡导在旅游过程中不插队、不抢位、低声说话;珍爱每一朵花、每一只热带鱼、每一片珊瑚礁,让“中国游客”成为中国未来的名片和骄傲。

【评说】

看风景让心灵放松,随时闯入风景中的不文明行为,却常让人感到煞风景。而出国旅游时每位游客的一言一行,都是国民文明素质的反映,把陋习带到“家门外”,更是有损中国民众的形象。

矿泉水瓶子不要乱扔,购物、参观时不插队,文明旅游从来都是通过这些简单的小事体现。某些不文明现象的出现除了和游客文明素养有关,还与文化差异、生活习惯等因素不无关联,这就需要政府与相关社会组织的教育和引导、宣传与渗透。让游客在出行前了解目的地的风俗禁忌,尊重不同地方、民族的文化差异,遵守各国的公共秩序,以及相关法律法规,引导游客入乡随俗,尽可能避免游客因文化、民俗差异问题而出现不文明行为。

比美景更美的,是人的心灵。

文明旅游,需要每一个旅行者对大自然的壮丽山川、秀美风光充满善意与关爱;文明旅游,需要每一个旅行者对同行者与陌路人充满体谅与友爱;文明旅游,还需要每一个旅行者对公民责任、“中国名片”的意义充满敬畏与珍爱。

话题六

节日聚餐莫摆“剩宴”

【背景】

9月19日,北京市委办公厅和市政府办公厅发布《厉行节约反对食品浪费实施方案》,要求深入推进反对食品浪费工作,鼓励餐饮企业加快推行科学文明的餐饮消费模式、全面推进“节俭养德”全民节约行动,切实减少各环节粮食损失浪费。该方案的出台,恰逢“十一”黄金周前夕、各类聚餐活动将迎来高潮之际,因而格外引人注意。

据商务部监测显示,去年“十一”黄金周期间,全国零售和餐饮企业实现销售额约8700亿元,同比增13.6%。

去年“十一”黄金周期间,新华社记者在湖南长沙、石门、韶山等地采访,发现各地民间餐饮消费特别是人情往来依然火爆,而在点菜上,一些消费者大手大脚的习惯依然存在。据重庆一家媒体不久前的调查显示,虽然餐馆服务人员主动劝说客人加菜的现象不多,但有不少餐饮机构明知客人点菜过多会造成浪费,却故作不知。

【评说】

“一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰”,这样提醒消费者杜绝“舌尖浪费”的节俭牌,如今在很多稍具规模的餐饮店里都可以看到。但餐桌上、杯盘里的浪费铺张,依然屡见不鲜。这样的事实说明,遏制餐饮浪费,倡导节约,需要全社会持续的关注与坚持。

节庆时节,聚会增多,请人吃饭一定要多点菜,不然觉得丢面子。这种因为爱面子而造成的浪费是惊人的。中国农业大学调查数据显示,全国一年仅餐饮浪费的蛋白质和脂肪分别达800万吨和300万吨,相当于倒掉了两亿人一年的口粮。

“大米饭,喷喷香,农民伯伯种的粮,浪费一粒不应当。”节约最光荣、浪费最可耻,应该是每一个要面子的“当代人”应该牢记的理念,应该是绿色、低碳、环保的现代文明健康餐饮生活观念的新标尺。(本版图片均为资料图片)