图1:江山如此多娇

图2:刘国柱近照

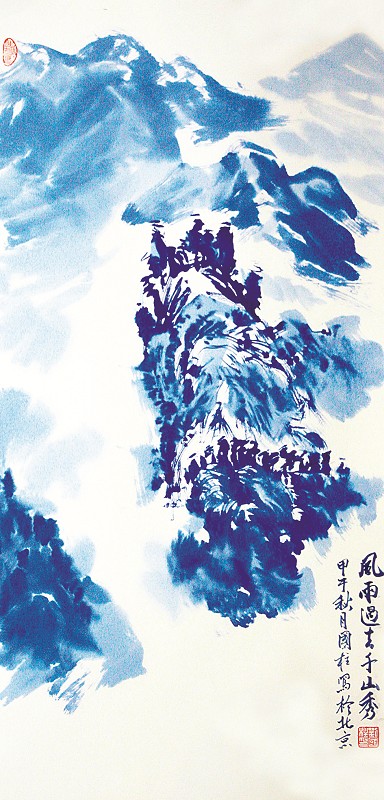

图3:风雨过去千山秀

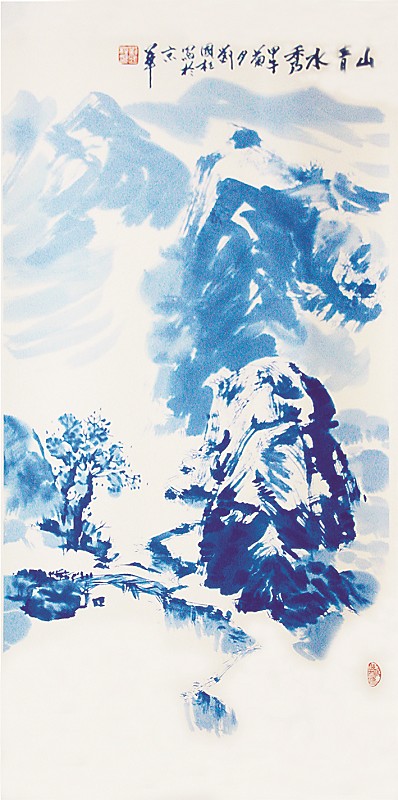

图4:山清水秀

图5:千丈幽谷

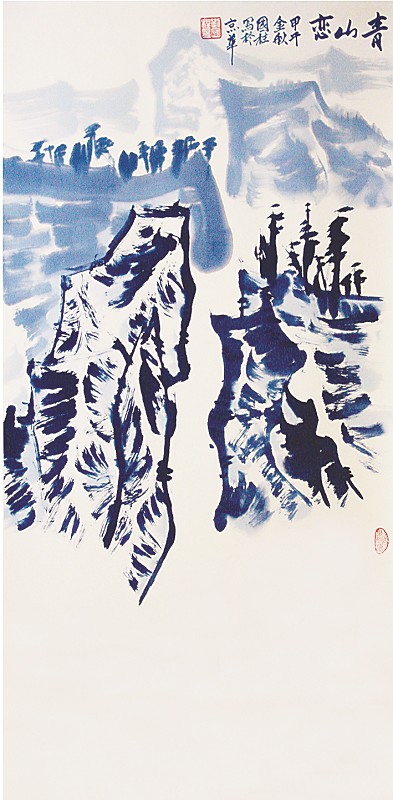

图6:青山恋

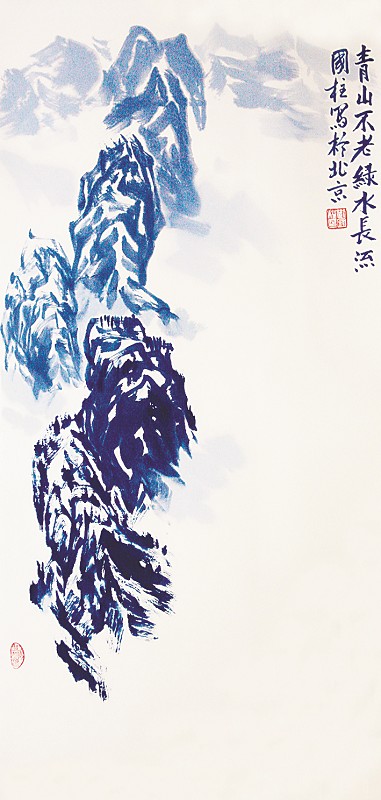

图7:青山不老绿水长流

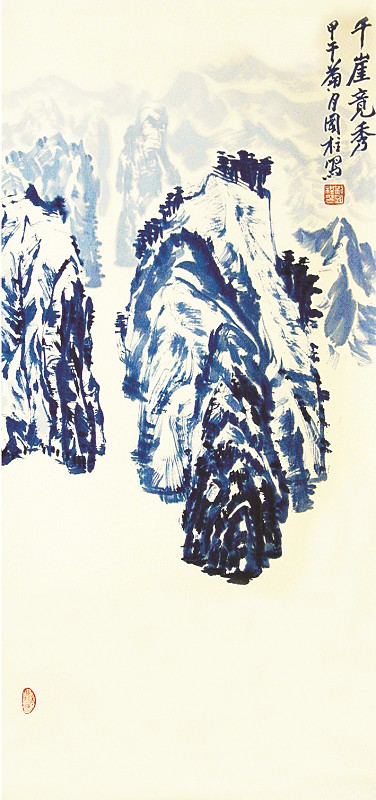

图8:千崖竞秀

■本报记者 孙燕明

刘国柱是当代著名画家,以其擅长的青花水墨山水画闻名遐迩。他自幼习画,师承王鸿、任率英、靳尚谊、马运洪、李树仁、孙滋溪、王同仁、朱军山等著名画家,潜心研习古今绘画大家的艺术精品,继承了中国传统笔墨精髓,坚持走临摹与写生相结合的艺术道路。其作品将青花瓷绘画与水墨画有机结合起来,并赋予鲜明的当代审美特征,创作出独具特色的青花山水意象,形成清丽典雅、灵动隽永的艺术风貌,表现出中国青花水墨画艺术的独特魅力。

受小学美术教师举荐走上学画之路

1960年,刘国柱出生于北京宣武区菜市口,距离驰名中外的文化街琉璃厂仅咫尺之遥。受独特的宣南地域文化影响,他自幼对书画、戏曲、剪纸、风筝、庙会、杂耍、小吃等中国传统文化非常喜爱,父母经常带他逛琉璃厂和庙会。刘国柱的父亲是建筑工程师,经常在家里画图纸,他也经常学着父亲画图的姿态,拿着铅笔在绘图纸上信手涂鸦,表现出对画画的浓厚兴趣。从4岁开始,父母陆续给他买来《幼儿图画全集》《儿童简笔画》《儿童蜡笔画》《儿童铅笔画》《儿童图画大全》等专业书籍,还有几百本连环画。他经常照葫芦画瓢,画一些简单的美术图形,到上小学时已能画出100多种简笔图画,并经常得到父母的鼓励和表扬。

刘国柱走上书画艺术之路,得益于一位小学美术教师。1967年,他就读于北京市宣武区姚家井小学时,对图画课情有独钟,图画成绩名列前茅。该校美术教师仲伟娥看出他具有美术天赋,如能重点培养可以成为一位出色的画家,于是就竭力向北京市少年宫推荐,使刘国柱顺利进入市少年宫工艺美术班学习。市少年宫的学习条件非常好,任课教师全是各学科的名家高手,教室宽敞明亮,学生使用的画笔、纸张、颜料等绘画材料全部免费。当时,正值“文革”高潮,学校处于半瘫痪状态,刘国柱每周至少有3天到市少年宫学习绘画和工艺美术创作。著名漫画家常铁钧担任工艺美术班的班主任,也教素描课,对刘国柱表现出来的绘画才能非常欣赏,经常将他画的素描挑选出来作为全班的范画讲评,还经常带他到各家美术馆和博物馆参观,使他画画的兴趣和信心与日俱增。经过5年的系统学习,刘国柱打下了扎实的美术基础,各科成绩均为优秀。在上小学5年级时,他创作的泥塑《小木工》入选全国青少年美术展,并在中国美术馆展出。

受教于当代一批著名画家

刘国柱13岁时,经常铁钧引荐,拜在著名画家王鸿和任率英的门下,学习中国画。任率英从事年画、连环画、中国画创作,著有《鲁智深》《白蛇传》《劈山救母》《西破童贯》《桃花扇》《昭君出塞》《苏武牧羊》等连环画,《天女散花》《嫦娥奔月》《巾帼英雄》《岳飞》《花木兰》《红娘子》《百岁挂帅》《红线盗盒》《穆桂英大破天门阵》《梁红玉击鼓战金山》《荀灌娘突围救父》等工笔重彩年画,其中很多作品已被中国美术馆收藏。他特别强调:“绘画以线条为主,以色彩为辅,要不断提高驾驭线条和色彩的能力,并从中找到美的节奏和韵律。”任率英口传身教,每次上课都是一笔一笔示范,对学生提出的各种问题反复讲解,将传统绘画技法毫无保留地传授给学生。王鸿擅长风景画创作,具有极为深厚的中国传统笔墨功力,经常带刘国柱到野外写生,并鼓励他将来走遍祖国的名山秀水。经王鸿先生引荐,刘国柱有幸结识了著名画家孙滋溪、王同仁和朱军山,向这三位画家学习中国画,使他的艺术视野更开阔,绘画技法更丰富,创作水平有了很大提高。

1975年,刘国柱参加了北京市宣武区科技馆美术班的学习,学制两年,受教于靳尚谊、马运洪、李树仁、刘宏等著名画家。刘国柱表示,李树仁担任美术班的班主任,请来靳尚谊主讲油画,马运洪主讲中国画。靳尚谊很早就开始探索油画的中国特色,将西方油画的艺术形式、语言与中国传统文化的精神、气质真正融合起来。他特别强调:“油画与中国画的造型、色彩分属两种不同的观察体系。油画是表现立体空间的艺术,是写实艺术。中国画则是表现平面空间的艺术,是以线造型的艺术。中国画的色彩很简单,以墨为主。油画是真实至上,追求色彩的变化,不同光线下相同颜色的表现效果也不同。中国人要画好油画,必须运用西方人的观察方法才能画好。”马运洪擅长画油画和舞台美术设计,先后任教于中央戏剧学院、中央工艺美术学院,所作油画《追》被中国美术馆收藏,先后担任芭蕾舞剧《天鹅湖》《泪泉》《巴黎圣母院》《红色娘子军》《林黛玉》《杨贵妃》《沂蒙颂》《觅光三部曲》《堂吉诃德》《罗密欧与朱丽叶》的舞台美术设计,其绘画作品具有气势磅礴、潇洒大方、色彩浓厚、主题鲜明、回味隽永的艺术特色。他注重培养学生的基本功,每次上课除了详细讲解中国绘画传统理论和技法外,都要手把手教学,并对每个学生的作业进行详细的点评。

走临摹与写生相结合的艺术道路

1985年,刘国柱考入北京电影学院摄影系。大学毕业后,他被分配到中国科教电影制片厂,从事纪录片拍摄工作。3年后,他辞职经营文化产业,并大获成功。上世纪90年代,他将经商所挣的1000多万元投入收藏,购买了石涛、王时敏、陈焕、焦秉贞、王翚、陆润庠、王鉴、郎世宁、朱耷、石溪、弘仁、王原祁等古代名家精品40多幅,齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、李可染、李苦禅、董寿平、王雪涛等近现代名家精品100多幅。

刘国柱表示:“画画要走临摹与写生相结合的艺术道路。对于一个山水画家而言,临摹古今绘画精品和面对自然山水写生创作,犹如雄鹰的两个翅膀,缺少一个都不能展翅翱翔。绘画只有经过千锤百炼的临摹,还有锲而不舍的艺术实践探索,再加上灵性的感悟,才能成就一个真正的画家。”长期以来,刘国柱坚持临摹古今艺术大家的绘画精品,特别是临摹清代王时敏、王鉴、王翚、王原祁的作品最多。刘国柱认为,清“四王”学习前人绘画技法,在借鉴古人立意、布局、运笔、色彩、线条等方面达到登峰造极的境界,其作品洋溢着浓郁的古朴典雅的书卷气,历来为后人所推崇和效法,代表了中国传统山水画的最高艺术境界。

唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”的创作理念,此后被历代画家奉为圭臬。造化即大自然,心源即作者内心的感悟。也就是说,艺术创作来源于对大自然的师法,自然美并不能自动成为艺术美,对于这一转化过程,艺术家的思想感情和审美价值不可或缺。从本质上说,艺术创作不是简单的模仿,而是更重视主体的抒情与表现,是主体与客体、表现与再现的高度统一。多年来,刘国柱每年都安排至少两个月时间,到全国各地的名山秀水写生创作,写生最多的地方当属黄山,已有30多次。

形成清丽典雅、灵动隽永的艺术风格

刘国柱的绘画作品以表现大型山水为主题,将青花瓷绘画与水墨画有机结合起来,使用单一色彩的古颜料在宣纸上作画,运用水墨画的远近、浓淡、阴阳、虚实、概括、提炼、透视、变形、夸张等艺术表现手法,并赋予鲜明的个人思想感情和审美价值,将自然景物升华为独具特色的山水意象,形成清丽典雅、灵动隽永的艺术风貌。

青花瓷是我国传统陶瓷文化的精髓,水墨画亦是传统艺术中的不朽瑰宝,这两种艺术形式都起源于唐代,兴盛于宋元,到明清达到巅峰,是中华民族为全人类贡献的宝贵财富。青花瓷绘画艺术构思深邃,题材丰富,宛如一幅幅形神兼备、灵动飘逸的水墨作品。特别是景德镇元明清三代的青花瓷绘画,更是在中国艺术史上大放异彩。刘国柱表示:“古代青花瓷绘画是以青料单色绘画为主,以水墨画技法为表现形式,形成蓝白相间的素色画面,充分体现了中国传统艺术所崇尚的‘素朴而天下莫能与之争美’的美学思想。中国水墨画墨分五色,即浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨。中国青花也是料分五色,即头浓、正浓、二浓、正淡、影淡。中国青花所展现的是黑白体系的艺术。尽管青花呈色为蓝色,但对于早已习惯于黑白体系艺术效果的中国受众来说,具有极为丰富和生动的视觉效果,单色带给人们的视觉体验有着无限的内涵。当代青花水墨画继承了传统青花的勾线、分水技法,吸收了中国画的皴、擦、晕、染等多种表现手法,融合了当代审美元素,极大地拓展了青花瓷绘画的艺术表现空间,具有近处写实、远处抽象、色彩典雅、意境丰富的艺术特征,成为中国传统文化在当代社会继续焕发流光溢彩的成功典范。”

中国画是线条的艺术,以形写神、形神兼备是中国画线条艺术的最高境界。线条不仅通过勾勒轮廓、丰富层次、塑造体积、组织肌理、描摹质感以存其形,而且通过繁简呼应、软硬兼施、粗细相间、动静结合、虚实相济的意境营造以传其神,可以说是中国画的生命线。长期的艺术实践,使得线条形式变得极为丰实,产生了感人的艺术魅力,没有线条就不成其为中国画,没有线条就没有中国画家个人风格的形成。刘国柱具有深厚扎实的基本功,能够熟练驾驭铁线描、游丝描、柳叶描、行云流水描、钉头鼠尾描、竹叶描、枣核描等各种线描技法,提按顿挫、疾徐快慢、扭动旋转、藏锋回锋、曲直方圆等各种运笔方式,创造出古朴苍劲、雄强奔放、疏朗凝练、浑厚华滋、含蓄隽永、灵动洒脱、娟秀柔美等各具特色的线条,表现出自然山水的多种形状和质感,构成令人赏心悦目的艺术作品。

著名画家李可染在《山水画的意境》中说:“意境是什么?意境是艺术的灵魂,是客观事物精粹部分的集中表现,加上人的思想感情的陶冶,经过高度的艺术加工达到情景交融、借景抒情,从而表现出来的艺术境界、诗的境界。”著名画家吴作人则认为:“中国古人画山水讲意境,其实不仅是山水画,任何画都离不开意境。意就是理想,境就是现实,好的中国绘画就正是理想和现实的结合。”刘国柱的山水画近中远景层次分明、错落有致,起承转合自然有序,阴阳相济互为表里,虚实相生相得益彰,画面浑然一体,呈现出一派妙趣天成的山水意境。传统青花瓷绘画讲究“水路均匀”,“水路”就是画面中有意留出的空白。刘国柱通过巧妙安排“水路”,使画面构图疏密有致、虚实呼应,极具优美和谐的视觉美感。

刘国柱表示,如果山水画没有意境,也就没有艺术生命力,更不能感动人。东晋绘画理论家顾恺之提出“迁想妙得”的绘画理论,“迁想”是指画家艺术构思过程中的想象活动,把主观情思融入到自然景物之中,获得艺术感受;“妙得”为其结果,通过艺术家的情感体验、审美判断,使自然景物升华为艺术形象。一幅画不仅要描绘自然景物的外形,更要将自己的想象、情感和认知融入到表现对象之中,表现出自然景物的精神气质,使自然景物有了鲜活的生命,产生感人至深的艺术效果。

刘国柱的山水画将散点透视与焦点透视相结合,将中国画的传统笔墨技法与油画注重光与色的变化巧妙融合起来,使画面极具气韵生动之美。南北朝时代绘画理论家宗炳在《画山水序》中说:“去之稍阔,则其见弥小。今张绢素以远映,则昆阆之形,可围千方寸之内;竖画三寸,当千切之高;横墨数尺,体百里之迥。”这是我国绘画史上对透视原理的最早论述。唐代绘画理论家王维所作《山水论》中强调:“意在笔先。丈山尺树,寸马分人。远人无目,远树无枝。远山无石,隐隐如眉;远水无波,高与云齐。”王维对中国山水画的空间构成进行了精辟的阐释。两位古代先贤阐释了一个共同的美学理念,即画家在平面空间表现自然景物,要使自然景物具有远近纵深的空间感。刘国柱运用中国画散点透视法,表现出自然山水一望无际的辽阔景象;同时又吸收了西方油画的表现方法,表现出自然景物的立体感和单一色彩的丰富变化。他在写生创作中,画面构图不是立足于某个固定的空间或时间,而是以灵活的方式打破时空的限制,把处于不同时空中的自然景物,依照主观感受和艺术创作规律,运用三远法、景随人移、时空转换等观察与表现手法重新布置,创作出极具视觉表现力的艺术作品。

多年来,刘国柱热衷于中外文化交流,曾参加中国书画代表团访问美国、俄罗斯、法国、英国、意大利、日本、印度尼西亚、泰国、新加坡等10多个国家,并多次举办画展。他也积极参与各种公益和慈善活动,捐赠大量现金和书画作品,曾被中国儿童少年基金会授予“慈善之星”的荣誉称号。