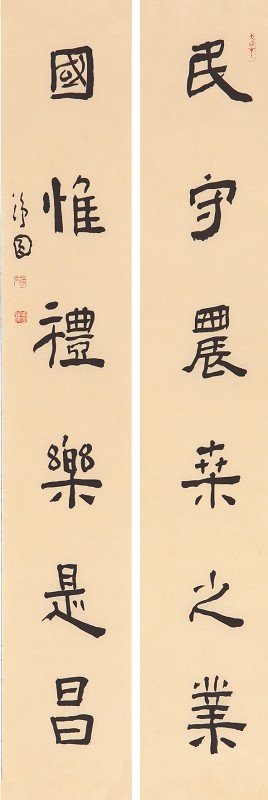

图1:隶书对联

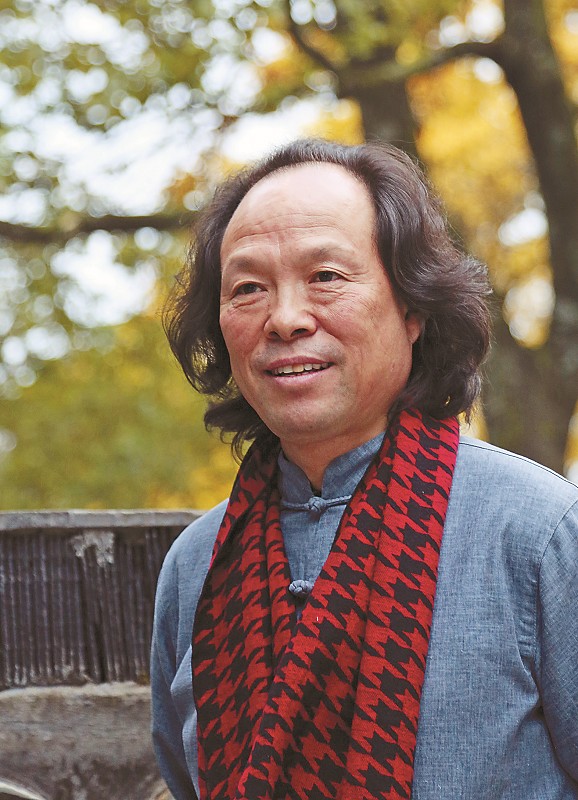

图2:民守农桑之业 国惟礼乐是昌张德林近照

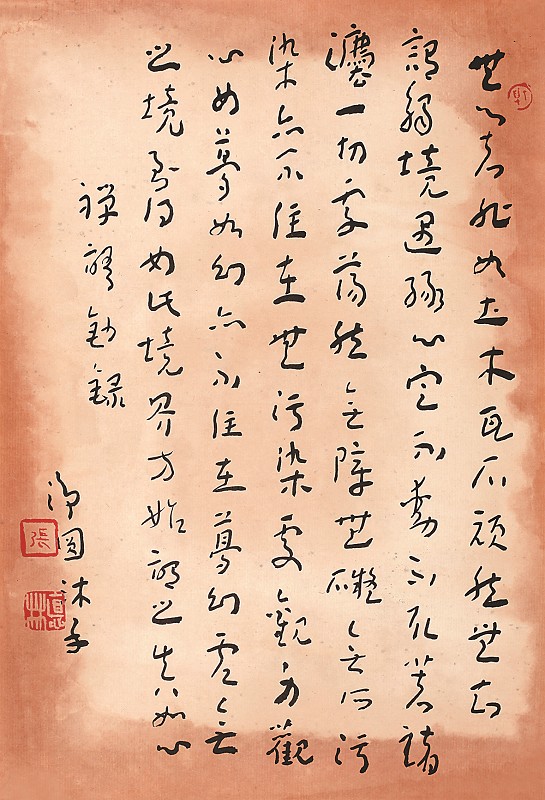

图3:章草小品 禅语抄录

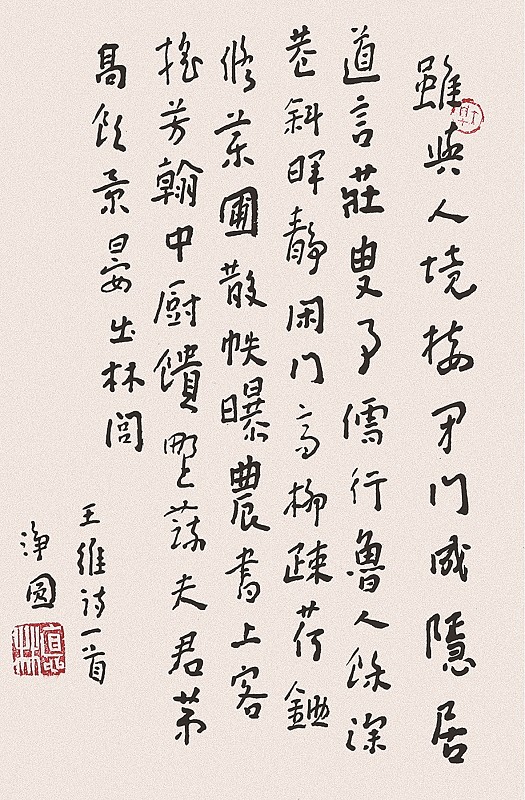

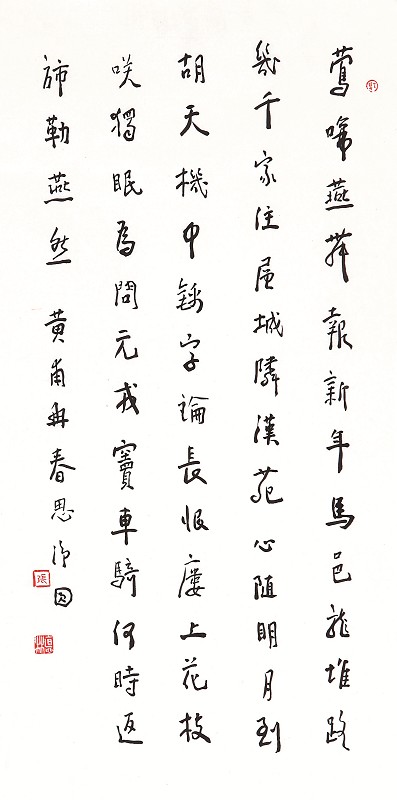

图4:◆行书小品王维 《济州过赵叟家宴 》

图5:▼行书中堂黄甫冉《春思》

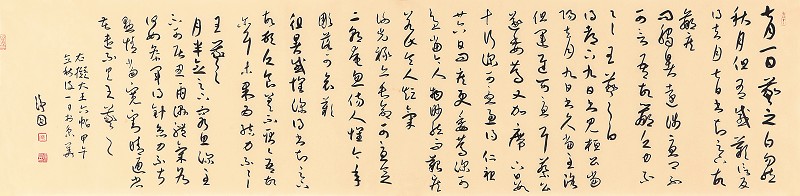

图6:行草横幅 王羲之《六帖》

■本报记者 孙燕明

日前,张德林书法展在北京举行,200多位各界人士出席了开幕式并参观了展览。张德林是当代实力派书法家,现为中国书法家协会会员、中国国家画院沈鹏书法创研班助教、清华大学美术学院中国书画名家专项课题高级研修班导师、中国国家画院曾来德工作室助教、安徽省书法家协会理事和草书委员会委员、九三学社中央书画院副秘书长、北京红博馆艺术总监。他自幼酷爱书法艺术,长期潜心临摹历代名家字帖和碑刻拓本,师承著名书法家沈鹏、黄惇、张荣庆和曾来德,将禅学理念融入到书法创作之中,注重佛学思想和精神气质的真切表达,尽显澄澈明净的禅意书写风貌,形成自在清和、简约宁静的艺术风格。

对毛笔字有与生俱来的亲近感

1963年10月,张德林出生于安徽省来安县双塘乡瓦岗村,祖辈几代人与书法艺术无渊源。在他上小学三年级时,学校开设了描红课,老师除了讲解要领外,还要指导学生描写一张红模子。张德林对描红课情有独钟,每张红模子有12个字,每次描红都至少被老师勾画10个代表优秀的红圈。一年后,学校又开设了大字课。他的大字成绩出类拔萃,每次考试都名列第一,并经常受到老师的表扬。

张德林从12岁开始,就帮助乡亲们写春联,全村有近百户家庭,由他代写春联的家庭就有1/3。每次写完春联后,乡亲们大多送他一些米糕、糖果、花生、瓜子作为回报,他感到非常自豪与满足。当时,在来安县县城,每年春节前都要举办年货大集,前来交易的人群摩肩接踵、络绎不绝。从15岁开始,他每年春节前都到这个年货大集卖春联,大多现写现卖,经常吸引几十人围观。张德林说:“我因天性使然对毛笔字有一种与生俱来的亲近感。书法是我的最爱,它陶冶了我的性情,磨炼了我的意志,提升了我的品格。我写字就如同他人饮酒、品茗、下棋、养花那样,感到非常快乐。”

上世纪80年代初,张德林开始与家乡的一些书法爱好者密切交往,其中有一位名叫吕雪冰的书法爱好者给他很大帮助,成为他书法艺术道路上的良师益友。吕雪冰比他年长10多岁,在两人多年交往中,张德林不仅学到很多知识,而且还通过他的引荐,逐步认识了书法界的很多朋友,慢慢融入到当地书法圈中。从1980年至2005年,为了全家生计,他务过农,做过工,经过商,办过厂,还曾在来安县歌舞团当过演员和艺术指导。在这期间,不论做什么工作,他一直没有放弃学习书法,书法已经与生命融为一体。当时,他没钱买纸,就到处寻找废旧报纸和杂志练字,在每张纸上先用毛笔蘸淡墨写,然后再蘸浓墨写,直到写满黑乎乎的墨迹为止。有时连废旧纸张也找不到,他就用毛笔蘸清水在方砖和水泥地上练字。2006年,他调整了自己的生活方向,将全部精力投入到书法艺术之中。一年后,他来到北京,拜名师,交同道,成为职业书法家。

受益多位大师书法造诣快速提升

1993年,张德林师从南京艺术学院黄惇教授。黄惇现为南京艺术研究院副院长、国务院学位委员会学科(艺术学)评议组成员、中国书法家协会理事和学术委员会副主任、中国美术家协会会员、江苏省美术馆艺术鉴定顾问、西泠印社理事。黄惇在学习书法的过程中,受王羲之、王献之、米芾、董其昌和王铎的影响较大。他的书法作品具有清逸雅正的意境,散发着浓厚的书卷气息,尽显厚重的文化底蕴,给人以浑然天成之感。黄惇认为,中国画的灵魂是笔墨。世界上没有哪个国家的绘画艺术能像中国画那样精微到笔墨,画家的思想、情感、意境都通过笔墨表现出来。同样,中国书法的核心是笔法,没有笔法只能称为字,而不能谓之书法,因为它无法上升到艺术境界。他告诫张德林:“要解决书法的用笔问题,必须花大力气临摹古代名家经典作品,临帖是对书法传统最好的继承。”

2007年,张德林被选入中国艺术研究院研究生院书法高研班学习,师从张荣庆教授。张荣庆担任中国书法家协会理事、中国美术馆专家委员会委员、文化部中国国际书画艺术研究会副会长、白洋淀诗书画院首席院长等职务。张荣庆教授提倡,学习书法要有意用功,无意成功。字内功与字外功兼修,字内功练字,字外功练心,将练心放在首位。他反复告诫张德林:“增进学养对于写字至为关键,练字和读书必须双管齐下,只顾练字,偏废读书,最终是会吃亏的。书法艺术要靠学养来滋补,否则后劲不足。”

2008年,张德林考入中国国家画院书法课题班,师从著名书法家沈鹏和曾来德,学习两年。在开课伊始,沈鹏先生就提出了“弘扬原创,尊重个性,书内书外,艺道并进”的教学方针。这16个字是一个相互联系的整体,是总结历史上有代表性书法家成功经验的结晶,体现了书法艺术的传承规律,揭示了书法艺术的本质特征。其中,“原创”是核心,“个性化”是原创的体现,“书内书外功”是实现原创的必要基础和条件,“艺道并进”是书法家一生追求的最高境界。曾来德现为中国国家画院副院长、中国书法家协会理事、北京大学客座教授、世界华商书画院院长。他的书法创作延续了晚清以来的碑学传统,以民间书法为取法资源,同时吸收西方视觉艺术理论和日本现代派书法创作理念,试图以书法造型艺术表达当代人的审美体验与追求。他的作品以惊世骇俗的用笔、用墨和构图突破常规,具有强烈的视觉冲击力和审美张力,成为现代派书法的代表人物之一。曾来德告诫张德林:“艺术家是伟大的匠人加半个哲学家。高超的技术如同过河之桥,鲜活的形式在于内在的生命,简约、准确、美丽谓之美。”

在沈鹏、黄惇、张荣庆和曾来德的悉心指导下,张德林的书法造诣有了飞速提升,取得了令人瞩目的艺术成绩,并确定了未来的发展方向。张德林的书法作品先后入选全国首届册页展、全国第九届书展、全国第五届中青展、中国第二届书坛新人展、全国第一届楹联展、全国纪念邓小平诞辰100周年大型书法展、全国第二届流行书风展等重要展览,并多次获奖。他多次举办个人书法展:2010年6月,在全国政协礼堂举办醉翁遗韵书法展;2011年10月,在北京三品美术馆举办瀞水流深抄经书法展;2014年8月,在北京容介书院举办自在清和书法对联展,在北京丹凤朝阳美术馆举办自在清和书法小品展。

张德林的书法作品被多家博物馆和宗教机构收藏,并出版《张德林书法集》《张德林抄经书法集》《张德林对联集》《张德林楷书金刚经》等作品集。2011年,他被中国国家画院沈鹏书法创研班和曾来德书法工作室聘任为助教。

形成自在清和、简约宁静的艺术风格

在张德林 40多年的艺术生涯中,潜心临摹王羲之的《兰亭集序》、王献之的《洛神赋》、陆柬之的《陆机文赋》、欧阳询的《九成宫》、褚遂良的《雁塔圣教序》、赵孟頫的《致民瞻十札》等名家字帖,宋四家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的手札,以及《张迁碑》《石门颂》《礼器碑》《华山庙碑》《史晨碑》《曹全碑》等碑刻拓本,累计有10多年每天临摹时间在10小时以上,打下了极为坚实的书法基础。他长期潜心研究禅学,将禅学理念融入到书法创作之中,注重佛学思想和精神气质的真切表达,尽显澄澈明净的禅意书写风貌,形成自在清和、简约宁静的艺术风格。

张德林在《百荷堂随笔》中记述道:“余初学书法从唐楷入手,后遍临历代名家法帖,惟喜王羲之、王献之一脉行书。‘二王’诸手札,余每临必过百通。故今拟之不斤斤计较于小处,但求能与‘二王’神会也。余学书四十余载,虽篆、隶、楷、行、草五体皆涉,然于草书尤其大草为最爱。凡历代草书名迹,尽习之。惟于张旭、怀素、黄庭坚诸帖用功最勤。拟张旭帖以得其坚实、朴素、倔强之美,临怀素帖以得其圆劲、从容、飘逸、迅疾之美,习黄庭坚帖则能得其空灵、婀娜、遒劲之美也。余临摹宋四家手札颇为用功,故每临米芾书迹皆能得其要领,达到意领神会的艺术境界。近年来,余尤喜赵孟頫书,其《致民瞻十札》帖更是临之不愿释手。历来论其书者,众说不一,有谓其书具有媚俗相也,持是论者,殊非深识书也。余以为,赵孟頫乃承传‘二王’最杰出者,其书中和之美,致其极也。今拟是通《致民瞻十札》帖,虽用极生之皮纸,然余因临是帖久矣,有甚深之领悟,故写来畅意自如,似与赵孟頫对话交流也,真乃纸不碍笔,笔不碍手,手遂心也。”

张荣庆评价说,张德林学习书法非常认真和刻苦。对于他重点取法的字帖,都是用心临写许多遍,复取字帖上的单个字反复练,并加以变通。白天写,晚上练到深夜,乃是家常便饭。他坚持一种信念,即通过长期量的积累达到质的转化和提升。张德林学书立足于继承传统,师法古贤,诸体皆能,“二王”一路行草是其长项。他的书法艺术技法熟练,风致清劲,流畅自然,雅而不俗。

曾来德表示:“张德林学书路径广博,取法正大。由赵孟頫的字立基,上追‘二王’笔意,并兼采黄庭坚字体的纵肆,参汉隶碑版的厚重宽博。其学习的脉络,不求一点一画的形似,而求气韵法理的贯通。近年来,他的书作颇有独特旨趣,摒弃繁华,一归平淡,颇有八大山人、弘一法师等佛家书法的趣味。当代学习传统书法者,每多泥古之辈,张德林由传统法帖而明古人法理,融合自我心性,推陈出新,形成独特的艺术格调,实属难能可贵。他的书作线条苍古,下笔有屋漏痕、印泥之妙,用墨尤见精神,结字于古法之中,亦每有新意,其书风已相当成熟。”

中国书法家协会理事、中国国家画院教学部副主任周祥林表示,张德林最擅长行书和草书。在行书中,他对毛笔的控制力发挥到极佳的状态,已达到得心应手的艺术境界。魏晋人特有的隽永、闲适、优雅与从容,便从他的每根线条、每个字中表现出来。张德林写草书最为过瘾,那精致奔放的线条、自由自在的组合、参差错落的结构、张驰有度的节奏,令人赏心悦目。他充分发挥博采众长、融会贯通的能力,将东晋“二王”父子,唐代孙过庭、张旭、怀素,宋代黄庭坚,明代祝允明、徐渭的草书,或笔法或结体或章法有选择地加以融合,从而形成几种外表具有明显差异的草书样式,或偏向于晋人,或偏向于唐人,或是黄庭坚、祝允明、徐渭的结合体,以不同的技术手段营造的书法样式产生各具特色的艺术效果,以表达不同的心境与情绪。其中,张德林最为得意的是那洋洋洒洒的“满构图”大草。这种草书,看上去颇有几分惊心动魄。

中国国家画院课题组学术助理、中国艺术研究院上海分院硕士生导师、上海大学美术学院教授苏金成表示,张德林曾经在滁州琅琊寺深居简出,每日与晨钟暮鼓、经卷禅音相伴,过着闻香品茗、闭目遐思的生活。在寺院的禅修经历,对他心境的澄澈和书法上的领悟至关重要。张德林创作的禅意书法,很难让观赏者看出其作品出自何碑何帖,但似乎又包罗所有汉魏碑版的风骨和“二王”书风的法理。细细品读,似乎又能从他作品中寻找到近代书法大家于右任和弘一法师在书艺上的相似之处。张德林学习于右任,就是学习他将行草书线条的韵味与碑刻书法的雄强相结合的创作方式,这种结合既能表现书法线条的张力,又不会显得呆板,可以将书法线条的节奏与韵味充分展示出来。学习弘一法师则不仅是从外在形式上领悟,更重要的是字外功夫的培养。张德林深知,对弘一法师书法的学习不是简单临摹书法作品就能领悟其精髓,还要有着对禅学的深刻理解与实践体验。只有明白这个道理,才能通晓弘一法师书法艺术风貌的来历,不是表面上书写的简洁纯净即可,而是在内心深处已经了无尘埃,是在不执着、不妄念的状态下才能书写出来的作品。先从无法到有法,再从有法升华到无法,是历代书法大家成长历程的普遍规律。张德林的书法创作在经历了从无法到有法的转变后,正在完成从有法升华到无法的蜕变。

著名书法评论家傅德锋表示,弘一法师李叔同的禅意书法一直令我心动而神往,面对其作品有一种“一切动乱到此为止”的安详静谧之感,体现的是一种静态美。北宋黄庭坚的书法也富有禅意,但他表现的是另外一番境界,犹如手持长枪大戟纵横驰骋,体现的是一种动态美。这一静一动,尽管艺术感觉不同,但内在的意蕴却有共通之处。张德林书法对以上两者进行了巧妙的取舍与融合。前几年,他的书法以黄庭坚一路大草和魏晋风格的小楷为主。其草书神采飞扬,点画精到,气势磅礴,很富有艺术感染力;小楷静穆平和而不显板滞,字里行间蕴含着很多细微的变化。无论是大幅作品还是小品,都注重内在精神气质的充分表达,而不追求外在形式上惊世骇俗。近几年,他越来越注重书法的含蓄和内敛,逐渐舍弃那些过于张扬外露的因素,将王羲之、王献之、颜真卿、黄庭坚、八大山人、弘一法师等艺术大师书法中那些含蓄和内敛的因素有机融合,尽显线条凝练而不浮滑,点画精到而富于变化,章法浑融而不显板滞,气韵古雅而耐人品读。