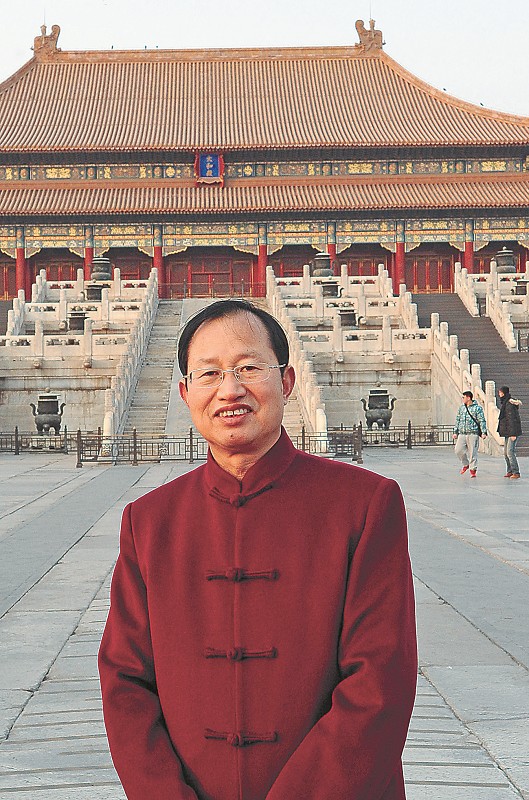

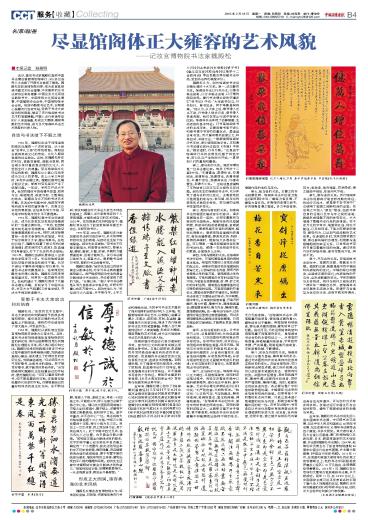

图1:魏殿松近照

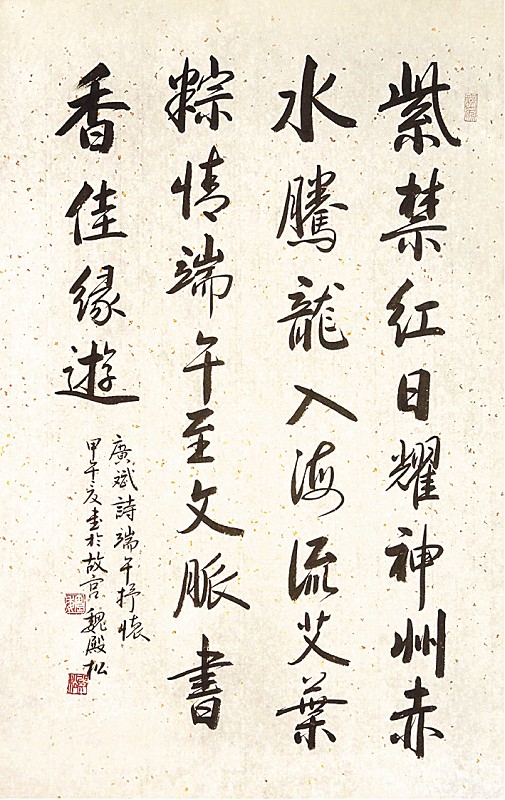

图2:行书中堂 广斌《端午抒怀》

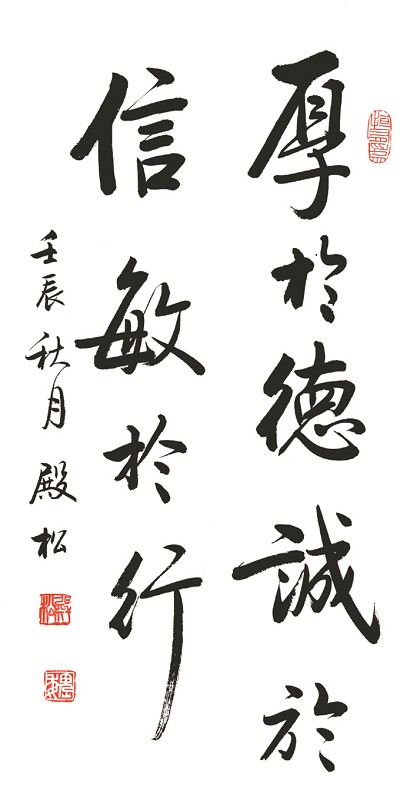

图3:行书小品 厚于德,诚于信,敏于行。

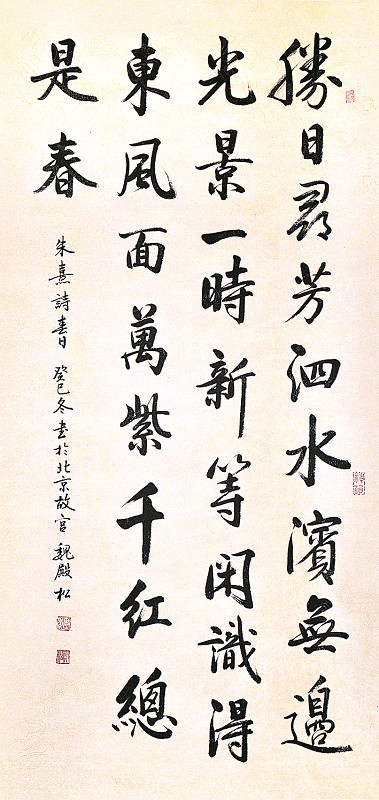

图4:行书中堂 朱熹《春日》

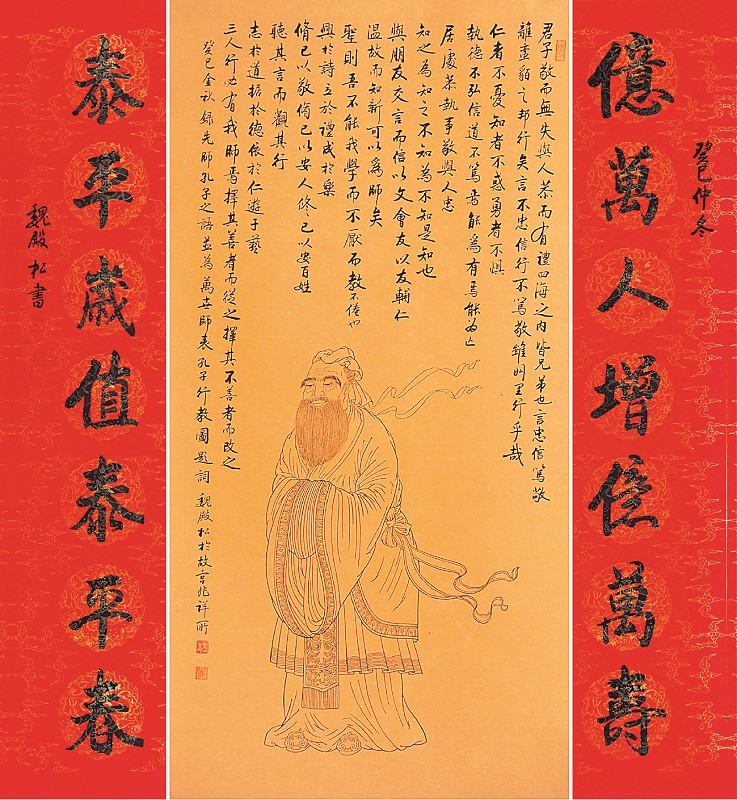

图5:行楷乾隆御制联 亿万人增亿万寿 泰平岁值泰平春 中堂题《孔子行教图》

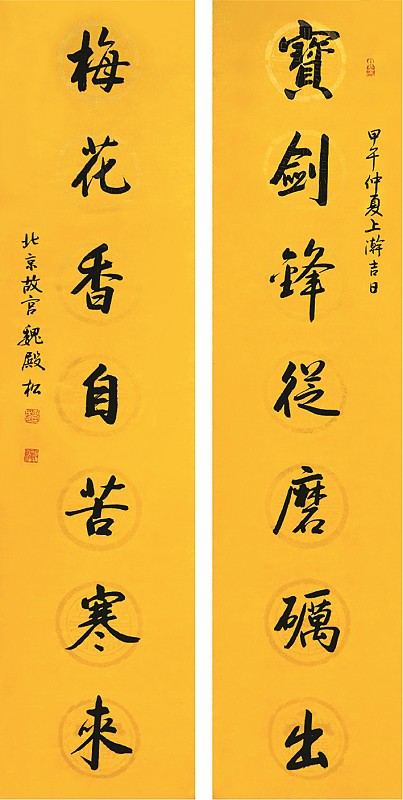

图6:行楷对联 宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来

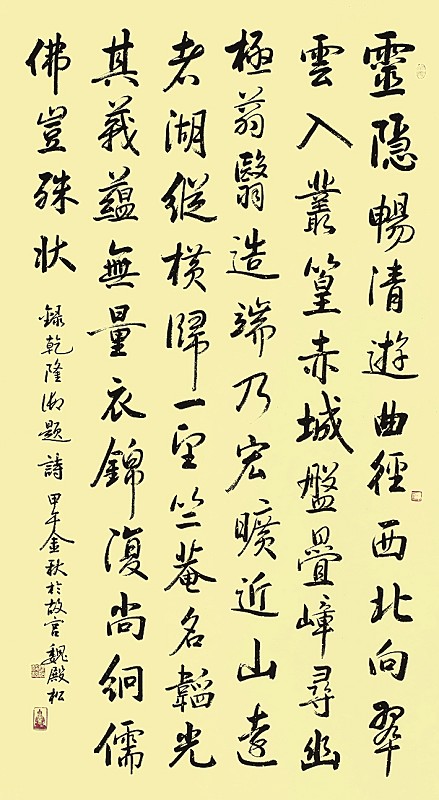

图7:行书中堂 乾隆五言诗(无题)

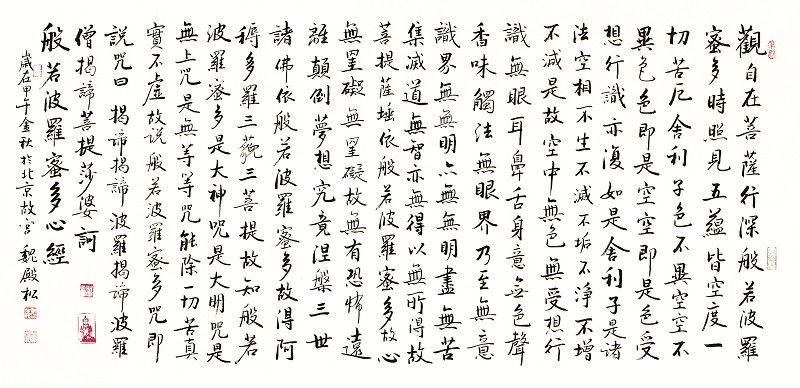

图8:行楷横幅 《般若波罗蜜多心经》

■本报记者 孙燕明

近日,著名书法家魏殿松美丽中国书法展在首都博物馆举行,300多位各界人士出席了开幕式并参观了展览。魏殿松在故宫博物院任职,现为故宫紫禁城书画艺术协会理事、中央国家机关书法家协会常务理事、中国企业文化促进会副秘书长、中国传统文化促进会理事、中国楹联协会会员、中国博物馆学会会员。他自幼酷爱书法艺术,长期潜心临摹历代名家字帖,受教于书法大家启功和刘炳森,继承了历代馆阁体书法艺术的笔墨精髓,并融入当代审美特征和个人审美情趣,形成正大圆润、雍容典雅的艺术风格,成为当代馆阁体书法艺术典型的代表人物。

自幼与书法结下不解之缘

1956年,魏殿松出生于河南省南阳地区社旗县一个农民家庭,从小接受“忠孝礼义信”的传统教育。南阳自古就有崇尚文化的传统,文化人拥有崇高的社会地位。当时,在魏殿松所在的村庄,谁能写春联,谁能当教师,就会被乡亲们看成是当地的文化人,并受到全村人的尊重。受当地崇尚文化风俗的影响,魏殿松从小就心存将来成为文化人的梦想。在上小学三年级时,学校开设描红课。魏殿松描写红模子既好又快,渐渐对写毛笔字产生了浓厚兴趣。一年后,学校又开设大字课。他写的楷体字具有横平竖直、间架方正、笔画规范、疏密匀称、工整端庄的特点,崭露出与众不同的书法艺术天赋。在读初中和高中时,他因写字漂亮而成为学校的宣传骨干,负责主办学校的黑板报,还经常抄写大字报,写毛笔字和粉笔字的水平不断提高。

1974年,魏殿松高中毕业后参军入伍,成为北京军区空军地空导弹部队的一名雷达操作员。一年后,他因钢笔字和毛笔字写得漂亮,被调到地空导弹营营部担任文书。那时,地空导弹营有一名技术参谋名叫武恒斌,毕业于哈尔滨军工大学,擅长写隶书。在他的引导下,魏殿松临摹了柳公权的《神军策碑》、欧阳询的《九成宫》、赵孟頫的《寿春堂》,打下了扎实的书法基础。1983年,魏殿松由部队推荐进入空军政治学院学习3年。毕业后他被选拔到北空组织部党务科担任干事。北空干部处干事陈泽坤擅长写行草书,与著名书法家沈鹏是同乡,经常得到沈鹏先生的悉心指教。魏殿松与陈泽坤是同道好友,经常在一起切磋书法技艺。在他的建议下,魏殿松阅读了大量书法理论书籍,系统学习了中国书法史,并花大力气临摹《三希堂法帖》,书法水平得到快速提升。

受教于书法大家启功和刘炳森

魏殿松说:“在我的艺术生涯中,书法大家启功和刘炳森给予我很多教诲和帮助,指引我在正确的书法艺术道路上不断前进,使我的书法造诣有了很大提升,并受益终生。”

1994年,魏殿松从部队转业到故宫博物院担任党委办公室主任。当时,著名书法家刘炳森是故宫博物院研究室的研究员,每次出国都要到党办找魏殿松办理相关手续,两人得以相识和交往。魏殿松经常向刘炳森讨教学习书法过程中遇到的各种疑难问题,刘炳森总是耐心解答,彼此建立了亦师亦友的密切关系。刘炳森告诫他:“你必须花大力气写好楷书,这是书法的基础。若不能写好楷书,就不能写好其他书体。”当刘炳森得知魏殿松正在临摹自己的字帖时,便对魏殿松说:“你可以看我写的隶书,但不要临摹我的字帖,还是要反复临摹历代名家的字帖。你要根据自己的喜好和特点找准主攻方向,在不断钻研、吸收和融合历代书法大家艺术特色的基础上,再融入当代审美特征和个人审美情趣,才能形成自己的艺术风格。”2002年,在刘炳森的支持和指导下,魏殿松牵头创办了故宫紫禁城书画艺术协会,并担任秘书长。

1997年至2000年,魏殿松多次参加高级书法研习班的学习,多次亲耳聆听启功先生的教诲,与启功先生结下深情厚谊。启功先生告诫他:“写书法不仅要手腕用力,而是要全身用力,要使大腿、腰部、肩部、大臂、肘部、手腕的力量贯通起来,运笔才能有力。学习书法要以结体为上,笔墨次之。要把楷书当成行书写,要把行书当成楷书写。”

魏殿松强调:“启功先生创立的结字黄金分割律法则,对学习书法具有重要指导意义。我严格按照启功先生的黄金分割律进行书法创作,书法造诣有了质的飞跃。”长期以来,一般人学习书法都是从写九宫格或米字格开始,并把字的重心放在方格中心。启功先生认为:“世俗流行之九宫格、米字格作字,上字之脚,每侵入下格,递侵之余,常或一行四格之中,只能容三字,所以注意力必聚于格之中心也。偶以放大画图所用有细小方格之坐标玻璃片,置于贴上,详量每字笔画之聚散高低,始知结字之秘。盖字中重点,并不在中心一处。其法将每大方格纵横各画十三小方格,中间三小格纵横成十字路,每行小格为五三五。自左上一交叉点言,其上其左俱为五,其下其右俱为八。此十字路中四交叉点,各为五比八之位置,合乎黄金分割之理焉。”按照结字黄金分割律法则的要求,汉字的结字重心应安排在中宫点偏上偏左的一个小范围内,按此法则写出来的字不仅体势舒展、端庄稳重,而且能够获得合适的透视角度,便于布置字面的疏密与虚实,增加体势的立体感,避免出现四平八稳的僵硬和呆板。启功先生还曾作诗阐释结字黄金分割律法则的意义:“用笔何如结字难,纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。”

形成正大圆润、雍容典雅的艺术风格

魏殿松长期在故宫博物院工作,经常到珍宝馆、石鼓馆、书画馆欣赏历代书法和碑帖作品,为其学习书法艺术提供了得天独厚的自然条件和人文环境。他酷爱馆阁体书法艺术,长期潜心临摹王羲之、王献之、欧阳询、苏轼、赵孟頫、董其昌等历代名家字帖,继承了历代馆阁体书法艺术的笔墨精髓,并融入当代审美特征和个人审美情趣,形成正大圆润、雍容典雅的艺术风格,成为当代馆阁体书法艺术典型的代表人物。

馆阁体属于我国古代官方使用的书体,官方的公文和科举考试都必须使用这种书体。它是以欧阳询、赵孟頫的书写风格逐渐演变而形成的书体,欧阳询、赵孟頫的书法被后世历代统治者视为正宗,遂成学书的楷模。到明清时期,为了强调书写的规范性,消弱了欧阳询、赵孟頫书法的个性特征,更多地强调书法的共性特征,并不强调书写者的个性特征,更加符合皇家的审美观,《永乐大典》《四库全书》等经典作品都采用这种字体。

近年来,魏殿松潜心创作了《洛神赋》《道德经》《三字经》《千字文》《论语》《金刚经》《黄庭经》《般若波罗蜜多心经》《岳阳楼记》《桃花源记》《醉翁亭记》《兰亭序》《圣教序》《腾王阁序》《赤壁赋》《秋声赋》《阿房宫赋》《爱莲说》《琵琶行》《养气歌》《木兰诗》《燕歌行》《弟子规》《出师表》《劝学篇》《陋室铭》《将进酒》《孙子兵法》《朱子家训》《丽人行》《归去来辞》《长恨歌》《诫子书》《春江花月夜》《观沧海》《红楼梦十二金钗判词》等近百篇古典名篇书法作品,受到书法界的高度评价。

魏殿松认为,创作馆阁体书法应正确处理好十大关系。第一,动与静的关系。馆阁体书法以行书为主,以楷书笔法起笔,以行书笔法运笔,以行楷的面目出现。唐代书法理论家张怀瓘在《六体书论》中说:“大率真书如立,行书如行,草书如走,其于举趣盖有殊焉。”他认为,从大体上说,楷书像人正立不动,行书像人信步行走,草书像人快速奔跑,他们在举止行进中有很大区别。馆阁体书法体现了动静相融、生动活泼的基本特征。行书是馆阁体书法的主流字体,它兼有楷书易于辨认和草书便于书写的双重优点,最适宜日常书写。历代皇帝要求起草公文、科举应试、书信交往,一般都使用馆阁体行书字体,很少使用其他字体。正如唐代书法理论家孙过庭在《书谱》中所说:“趋变适时,行书为要。”正是由于馆阁体行书的实用性优越于其他字体,所以从它产生的时代开始,一直受到人们的重视和喜爱。

第二,虚与实的关系。梁武帝萧衍是一位书法理论家。他在《书法十二意》中说:“平谓横也,直谓纵也,均谓间也,密谓际也,轻谓屈也,决谓牵掣也,补谓不足也,损谓有余也,巧谓布置也,称谓大小也。”这段话直接阐释了字的结体以及字与字之间的关系问题。启功先生的馆阁体书法中,充分体现了虚与实的对比变化,主要表现技巧是用墨的浓与淡、枯与润、浓与淡的表现形式具有多样性,枯与润的运用手段呈现多样化。

第三,粗线与细线的关系。如果将书法的笔画比喻成音乐的音符,诸多笔画组合在一起时,必须注重粗线与细线的完美结合。粗细线条的反差越明显,其音符的跳动感就越强,音域就越宽广。要表现高亢宏亮的声调时,粗线比例要大;要表现轻柔温婉的声调时,细线含量要高;要表现欢快、跳跃、激昂的声调时,粗细线大多混杂在一起。可以想象,一幅没有粗细线条反差的书法作品,就像一支没有音符变化的歌曲,会显得多么乏味。

第四,方笔与圆笔的关系。在馆阁体书法作品中,方笔和圆笔是常用的两种基本笔法。用笔的方圆可以体现在点画的起止处,但更多的是体现在笔画转折拐弯之处。以拐弯的形态而言,呈现方折或棱角之形的是方笔,呈现圆弧之形的是圆笔。方笔和圆笔在书写时运用方法不同,方笔是在需要做提、按、顿、折之类的动作时运用,圆笔是在随着笔墨的运行顺势拐弯时运用。方笔有明显的节奏变化,圆笔没有明显的节奏变化。馆阁体书法体现了方圆结合的特点,方中有圆,圆中带方。从审美的角度来看,方笔方折峻厉、骨力外露、精神外发,显得刚毅遒劲;圆笔圆转柔和、骨力内含、精神内蕴,显得圆润流畅。在一幅书法作品中,过多使用方笔会显得过度雄强刚健,而过多使用圆笔则会显得过度柔弱圆滑,只有方圆自然交替使用,才能两全其美、相得益彰。

第五,长线与短线的关系。从书法技巧上说,点是最短的线;长线包括直线和弧线,以及由直线和弧线组合的多样的线。在该用长线时,放开拉出;该用短点时要稳住笔墨,保持沉稳。短线与长线犹如音乐的短音和延长音,短音类似弹拨乐,长音类似管弦乐;短音急促而铿锵,长音悠扬而绵延;长音与短音的组合变化最能体现音乐的旋律;长线与短线的交替变化,也最能表现出书法的韵律。

第六,正与斜的关系。馆阁体书法以正大端庄、平稳敦厚取势,但同时在运笔过程中,有些字在整体布局中以偏斜欹侧取势,使作品正中有斜、欹中有神。元初书法理论家郝经在《论书》中说:“太严则伤意,太放则伤法。”他还说:“心正则气定,气定则腕活,腕活则笔端,笔端则墨注,墨注则神凝,神凝则象滋。”在馆阁体书法创作中,某些字的体势或左倾或右斜,其倾斜度有时还相当大,这就单字看不合乎情理,更不够美观,但是在书法作品总体篇幅中却能展现出各种不同的形态,增强作品的生机与活力。

第七,疏与密的关系。王羲之的书法启蒙老师、馆阁体书法开创者卫铄在《笔阵图》中说:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。”在馆阁体书法中,用笔粗重而结密者,要加强点画的骨力,避免结体过于臃肿;用笔轻细而结疏者,要注意点画的圆润,避免结体过于松散。由此可见,巧妙运用结体疏密和用笔轻重不同程度的变化,是馆阁体书法体势的主要特征之一。从审美的角度看,用笔粗重而结密者,字体血肉丰腴、严实厚重;用笔轻细而结疏者,字体筋骨劲健、宁静清朗。

第八,放纵与内敛的关系。馆阁体书法以行楷为基础,兼有草书的形态,通过对点画的向外放纵或向内收敛来实现体势的变化。在结体取势时,可以有意突出某些点画,使之向外拓展;也可以改变原本笔画的形态,使其向内收敛。点画向外拓展者,其体势疏阔开张,精神外露;点画向内收敛者,其体势严谨团聚,精神内蕴。同时,笔画形态的放纵或内敛,务必要与整个字的结体取势相协调,才能使变化出来的体势具有特殊的美感。如果将每个字的整体形态而不顾,只孤立地考虑个别笔画的放纵与内敛,那就会破坏整幅作品的统一性。在书写过程中,书写者应从书法作品整体审美需要出发来处理笔画的纵敛关系:放纵者,纵而有度,收紧中宫,使之能外纵其形而内聚其力;收敛者,敛而得宜,切忌局促,使之能敛中有纵,形密而气不浊。

第九,断与连的关系。历代馆阁体书法作品都有行笔自然流畅的特征,犹如行云流水,就是缘于在书写中广泛使用了笔画之间断和连的运笔。在运笔之中加入“游丝”相连,包括字体自身的运笔以及字与字之间的连笔,就能形成情趣不同的体势变化,大大增强了整幅书法作品的韵律美。在千变万化的字体中,笔画何处连,何处不能连,以及如何连,下笔之际要审时度势、顺势而为,以达到气韵流畅的艺术效果。在连笔较多时,线条互相穿插交错,要注意布局的合理性,利用断与连相辅相成的辩证关系,以体现出书写的节奏与整幅作品的协调。通过线条巧妙的穿插布局,使书写繁而不乱、有条不紊。

第十,开与合的关系。在馆阁体书法创作中,笔画的正欹、聚散至为关键。笔画的正欹、聚散是指字的中轴线和内部结构的变化。中轴的移位和摆动,会造成正欹的变化;内部结构的开与合,会形成聚散的变化。字体由偏旁与主体构成,构件与构件之间形成的一端开张一端聚合态势,使馆阁体书法尽显体态活泼之美。所谓开与合是互为依存的关系,没有开就无所谓合,没有合也无所谓开,开与合的方式有多种多样。在笔法运行中通过开与合结体取势,避免了笔画或结体的生硬与呆板。

近年来,魏殿松的书法作品先后入选中国青年书法展、中日韩书法交流展、纪念中华人民共和国成立60周年书法展、纪念改革开放30周年书法展等近百个展览,并多次获奖。其代表作被人民大会堂以及香港、澳门的博物馆以及新加坡、日本、韩国等国家的艺术馆收藏,并出版《魏殿松书法集》。2004年,他策划并负责主办了故宫博物院建院80周年中国当代名家书画展,并主编大型画集《中国当代名家书画》。2012年11月,在美国和英国大使馆举办的珍爱之夜慈善晚会上,他的书法作品《般若波罗蜜多心经》以18万元拍出,全部捐献给慈善事业。2014年1月,魏殿松在北京保利大厦举办紫宸清韵书法展,并大获成功。同年11月,在APEC会议上,中国国家主席习近平发表讲话时引用了唐代诗人刘禹锡的名句,魏殿松当天将刘禹锡的《秋词》写成书法作品,由此次大会秘书处和部分代表收藏。

(本版图片由魏殿松提供)