图1:资料图片

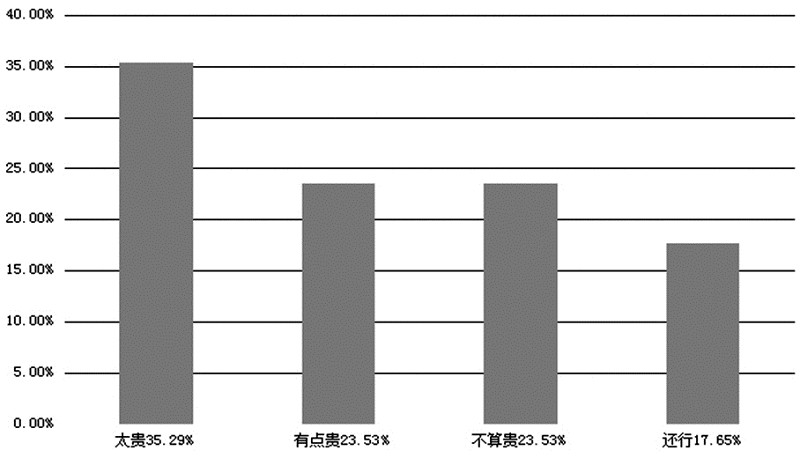

图2:您认为付费电子书的价格贵吗?

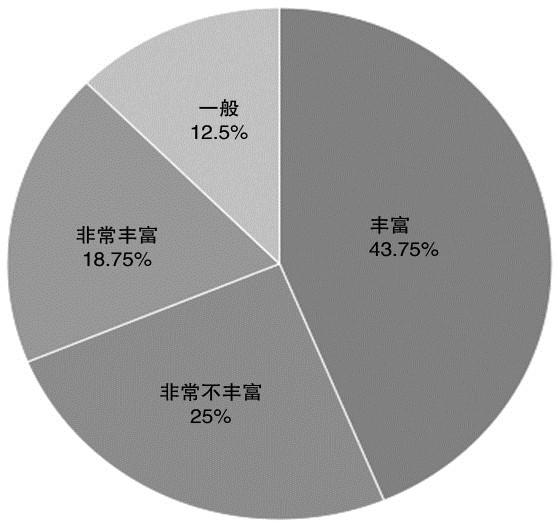

图3:您觉得电子书的内容是否丰富?

本报与中国消费网、安全联盟联合调查发现:25%的受访者认为电子书内容非常不丰富,同时近六成的人认为售价较贵

■本报记者 胡军/文 李燕京/图

早在上世纪90年代,电子图书及阅读器市场就已经出现。作为电子阅读市场的里程碑,2007年11月,全球最大网络书城亚马逊推出电子书阅读器Kindle,由此引发了电子阅读市场的全球热潮。对此,业内人士一度放出豪言:电子书将在5年内终结纸质书时代。

然而,市场用事实有力地回击了这一豪言:自2013年起电子书市场急剧扩张的势头趋向稳定,增速放缓。2014年,电子书市场继续呈下降趋势。

内容乏力拖累销量

记者从2014年中国出版协会主办的“2014年图书市场分析报告会”上获悉,国内电子书新书品种在2014年继续呈下降趋势,为19.8万种,但纸质书的品种数达到了132万种,比上年增幅扩大。电子书市场的停滞乃至下滑,在一定程度上带来纸质书市场份额的提升。

“这是一个必然现象,内容跟不上,阅读器再好,商业模式再好都没有用,图书市场重点就是内容。”对于电子书市场出现的发展颓势,较早进入这一行业的北京某图书出版公司负责人赵先生表示担忧,“网络图书质量参差不齐,很多涉嫌粗制滥造,尤其是都市类、情感类、武侠类等,多数都是闭门造车的狂想狂编,甚至就是剪刀浆糊版,内容非常粗糙,缺乏思想内涵,更谈不上深度了,这样下去肯定没有出路。但是,好的内容从哪儿来,对每个电子书商来说都是最为挠头的事情。”

业内知名的尼尔森图书调查公司提供的数据显示,2014年电子书仅占读者购买图书总数的23%,而平装书占据了42%的份额,精装书占25%。电子书发展陷入了停滞。

电子书阅读器难符阅读习惯

目前,电子书阅读有两种模式:一种是使用传统计算机阅读;一种是使用智能手机、平板电脑或专业电子图书阅读器等可移动设备阅读。不过,前者相对而言弊端明显:一是显示器上的文字长时间阅读容易造成眼睛疲劳;二是阅读时必须坐在电脑前面,行动受限;三是阅读不方便,没有触屏功能。

本报与中国消费网(www.ccn.com.cn)、安全联盟(www.anquan.org)联合调查发现,有82.35%的受访者表示看过电子书,有17.65%的受访者表示从未看过电子书。“这是阅读习惯的问题,让所有人都能接受电子书,确实需要时间。”对于电子书阅读,有着十年以上电子书阅读习惯的北京消费者郭先生的说法非常有代表性,“最早用PDA看,后来是MP4、MP5,再后来就是手机、汉王、Kindle,看电子书和看传统的纸质图书感觉非常不一样。虽然它有很多的便利,比如携带方便、图书存量大等等,但是阅读起来还是不如纸质书那么舒服。”

调查发现,近年来,随着“国学热”等文化现象的出现,古籍图书阅读渐成潮流。但是,绝大多数的受访者认为,目前市场流行的电子书阅读器在阅读现代的横版图书时还可以,但是,古籍的竖排图书阅读起来就非常不方便了。“阅读不仅仅是看那些字,版式、字体等都是图书包含的信息,这一点,电子书和纸质书真的没法比。”虽然已经逐渐习惯并经常使用智能手机阅读电子书,但北京90后消费者吴先生仍然经常阅读纸质书,“两种完全不同的感觉,手感也好,阅读投入感也好,互动感也好,感觉电子书只适合用来看流行书,好书还得看纸质的。”

可深度阅读图书数量有限

自2007年起,纸质书在电子书的冲击下是否会逐渐消亡,一直是业界热议的话题。然而,随着时间的推移,传统纸质图书市场仍然火热,电子书并没有体现出替代力,甚至连与纸质书平分秋色的能力都没有。究其原因,缺乏可深度阅读的电子图书资源太少是主因。

本报与中国消费网、安全联盟的联合调查数据显示,25%的受访者认为电子书内容“非常不丰富”,12.5%的受访者认为内容“一般”,82.35%以上的受访者认为应该加强传统经典图书的电子化,以填补电子书的内容空白。“网上也好,电子书服务商也好,提供的好书数量太少,真正值得尝试阅读的图书少之又少。”对于电子书的内容,经常使用Kindle进行阅读的山东消费者张先生表示不满意,“每天推送的书挺多,介绍也挺吸引人,但很多书里面的内容确实不敢恭维,尤其是所谓的畅销书,基本上都是快餐类的。”“不客气地说,这几年中文原创精品图书确实很少,跟传统的经典图书没法比。有些畅销书确实炒作得不错,销量也不错,但是内涵还是不够,大多只适合浅阅读。”对于电子书的内容困境,从事电子书市场营销的河北经销商姜先生颇为感慨,“阅读器可以通过技术升级越做越精致,但内容不行。现在多数网络文学的质量参差不齐,很多小说题材重复、故事老套、语言粗俗直白,甚至低俗。尤其是那些打着文学招牌的‘类文学读物’,说是文学,其实跟文学真的没多大关系,就跟兑水奶差不多。说到底,还是国内优秀的作者少,外国有好书吧,翻译跟不上。”

电子书定价尚缺认同感

在本报与中国消费网、安全联盟的调查中,近六成的受访者认为目前市场上销售的电子书内容售价较贵,尤其是新版的传统经典图书,仅有5.88%的受访者认为“不算贵”。

据了解,目前以电子书为主要载体的数字阅读,主要商业模式分为三种:第一种模式是网络原创付费阅读,代表企业为盛大文学,让作者自由上传作品,读者自愿选择付费阅读;另一种模式是搭建渠道,和内容提供方合作,由读者付费阅读,代表企业是中国移动的阅读基地、门户网站的付费阅读频道;第三种模式是电子书在线销售,代表企业为三大B2C图书电商(当当、京东、亚马逊)、淘宝网的淘花旗舰店等。

调查发现,目前国内消费者对网络电子图书的付费意愿还非常低。尽管已经有明显的提升,达到了28.9%,但实际付费用户的比例仍然不足10%。部分电子图书的定价确实有点高,以亚马逊书城为例,部分定价稍低的电子书售价相当于纸质书的两折左右,但部分图书的定价达到纸质书六折以上水平。《冯友兰先生年谱长编(全二册)》的市场纸质图书定价138元,而Kindle电子书的价格却高达78元;《国学旨归:干支哲学(一)》的市场纸质书定价138元,Kindle电子书价格为86.7元,达到惊人的6.3折。同样的情况,在汉王书城也比比皆是:纸质图书定价28元的《中国历史之谜》,电子书售价6元;纸质图书定价29.8元的《补玉山居》,电子书售价6.89元……“太贵了,有点不太值当。买本纸质书,可以随时翻阅,算是个物件。好的图书还可以传家不是。电子书算什么呢?看完就拉倒了。”说起电子书的定价,经常阅读电子书的北京消费者郭先生认为不太合理,有的甚至到了难以接受的程度,“电子书售价相当于纸质书的2折以上,个人认为就不靠谱了。服务商应该想一想,图书批发价才几折啊。”