中消协公布《2014年度消费者个人信息网络安全状况报告》

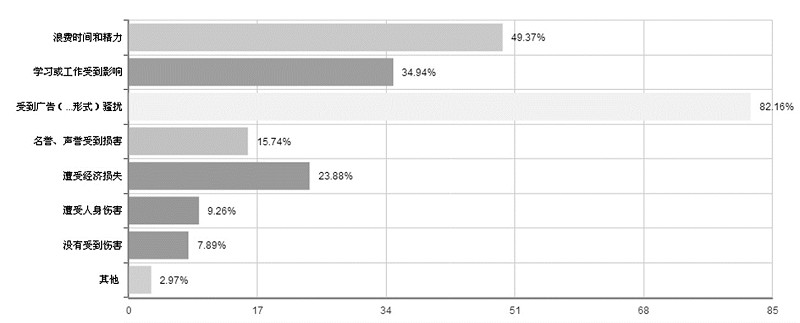

图1:被窃取信息后给消费者造成哪些困扰

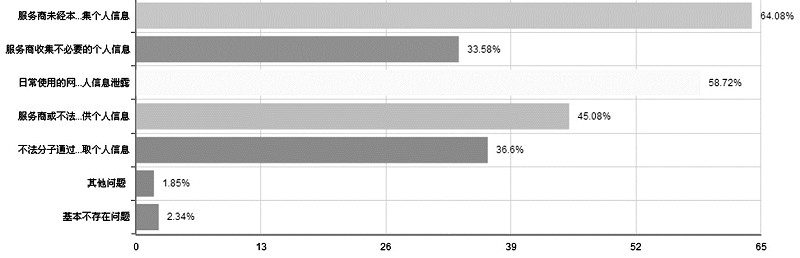

图2:消费者个人信息通过哪些渠道泄露

■本报记者 任震宇

2014年3月15日开始施行的新《消费者权益保护法》将消费者个人信息隐私权作为人格尊严权的一部分,首度明确了对它的保护。相对于新《消法》中规定的消费者其他权利,隐私权较少被提及,但在网络时代,个人信息保护形势却日趋严峻。近日,中国消费者协会发布的《2014年度消费者个人信息网络安全状况报告》(以下简称《报告》)显示,约2/3的受访者2014年个人信息被泄露,其中八成受访者个人信息被泄露或窃取后受到广告骚扰。

据悉,为了解2014年消费者个人信息保护的现实状况,听取广大消费者对个人信息保护状况改善的意见和建议,中消协联合360互联网安全中心于2014年12月30日-2015年1月4日发起“2014年消费者个人信息保护状况调查”。调查共收集有效问卷2052份。调查数据显示,关注个人信息保护的受访人群中男性比例明显高于女性,大部分受访人群集中在21-40岁之间,且所受的教育在大专以上。

近六成不满个人信息保护现状

调查结果显示,消费者对于互联网个人信息保护现状满意度低,表示非常不满意和不满意的受访者占比多达56.58%,基本满意和满意的占比为43.43%。而且在现实生活中,个人信息遭受泄露的现象极为普遍。调查显示,约2/3的受访者在过去一年内个人信息曾被泄露或窃取。而被泄露或窃取最多的个人信息是“个人基本信息”,选择该项内容的占受访者比例为72.12%。其余依次是“个人网络行为信息”,占比为50.24%;“个人设备信息”占比为40.94%;“个人隐私信息”占比为34.11%;“个人账户信息”占比为31.24%;“个人社会关系信息”占比25.58%。

当个人信息被泄露或窃取后,八成受访者受到广告(电话、短信、邮件等形式)骚扰,大大妨碍了消费者的正常生活。浪费时间和精力、学习或工作受到影响的占比也较多,分别为49.37%、34.94%,还有33.14%的受访者遭受过经济损失和人身伤害。

服务商暗自收集是泄露主因

在网络环境下,个人信息不可避免地会通过网络存储和传输。调查数据显示,在受访者人群中,认为“服务商未经本人同意,暗自收集个人信息”是消费者个人信息泄露的最主要途径,占比达64.08%;“日常使用的网络服务(应用软件、网站等)系统存有漏洞,造成个人信息泄露”占比58.72%;“服务商或不法分子故意泄露、出售或者非法向他人提供个人信息”占比45.08%;“不法分子通过木马病毒、钓鱼网站等手段盗取、骗取个人信息”占比36.6%;“服务商收集不必要的个人信息”占比33.58%。

个人信息的泄露也和消费者个人信息自我保护意识和措施欠缺相关。调查数据显示,消费者个人信息自我保护意识不强。54.82%的受访者认为自己个人信息保护意识一般,7.75%的受访者认为自己个人信息保护意识薄弱。

在上网的过程中,很多受访者都采取了个人信息保护措施,但结果也不尽如人意。其中选择最多的保护措施有:安装安全软件(84.94%)、定期更新杀毒软件并定期使系统或软件更新/打补丁(70.03%)、不随便点击可疑链接(64.28%)、不轻易登记身份信息或填写详细资料(62.23%)、通过官方网站下载免费软件,同时用防病毒软件进行下载监控(54.19%)、不浏览不正规网站(54.14%)。而采取不同用途的账号设置不同的复杂密码、不轻易在公共场所链接Wifi、不随便在移动设备充电站充电等保护措施的受访者则相对较少,占比分别为35.67%、34.60%、20.47%。

除此之外,消费者在信息收集者请求提供个人信息时,有约两成受访者要求提供就提供,不会看相关隐私或个人信息保护规则,没有考虑个人信息安全问题或者认为自己不可以拒绝提供个人信息。

被侵权者多保持沉默

此外,消费者了解个人信息保护法律程度也不高。调查数据显示,消费者了解信息保护有关法律的现状并不理想。其中对相关法律了解较少和不知道的受访者占比绝大多数,分别为51.36%和14.52%;大概了解的占比为28.95%;仅有5.17%的受访者表示非常了解。导致这种状况的其中一个重要原因是现在我国尚无统一的个人信息法律保护制度,现有的相关法律规范比较分散凌乱。

调查显示,现实中,46.64%的受访者在明确表示拒绝后,依然接收到了服务商发送的商业信息。在这方面,某些服务商明显违反了法律,消费者有权依法维权,保护自身合法权益。然而,很多消费者因不懂法而放弃了自身的权利,而有些消费者虽知晓相关法律政策,但如何维权仍是难点。

也正因如此,受访消费者者个人信息受到侵害后多保持沉默。当受访者个人信息被侵害后,选择“习以为常,不会采取措施,保持沉默”,占比达38.06%。选择“向人民法院提起诉讼,诉诸法律”的受访者占比最少,为16.03%,说明现行法律体系对个人信息侵权领域调整力度较弱,或者通过法律维权的成本很高,没有被广泛采用。选择“消协投诉调解”占比33.53%,说明在法律规则缺失的情况下,其他维权措施如消费者维权、行政管理、企业自律、新闻媒体监督在遏制侵权行为方面起到了一定作用。

调查显示,当受访者得知自己的个人信息受到侵害后,往往都会通过使用网上的系统操作来避免损失加重,包括修改常用个人账户密码(77.24%)、杀毒(68.32%)和安装安全软件或更新安全软件(62.43%)等。

盗卖信息最大驱动力是利益

七成受访者认为个人信息受到侵害的最大驱动力是商业利益。调查数据显示,选择“不法分子利益驱动,盗取或者售卖个人信息”的受访者占比最多,为73.25%。其余依次是“相关立法不完善,惩罚力度没有威慑力”,占比为62.09%;“经营者为减少运营成本或者个人信息管理存在漏洞,未能有效保障个人信息”,占比为61.94%。其他因素占比相当,分别为“缺乏有效的行业自律准则及企业个人信息保护测评标准”、“个人信息保护意识淡薄”、“有关政府部门执法工作不到位”、“被侵权人维权难、维权成本高”。

以上数据表明:社会公众普遍认为,不法分子商业利益驱动是目前侵害个人信息行为泛滥的主要因素,这突出反映了这一社会问题的现状。此外,我国尚无统一、有效的法律制度作为保障也是不可忽视的因素,有必要尽快推动个人信息保护立法。

调查结果还显示,受访人群普遍认为“调查取证难(76.51%)”、“赔偿数额、惩罚力度不足,即使维权成功,也不能遏制个人信息侵权行为(66.23%)”、“难以确定侵权人(61.35%)”是维权难的最主要原因。

普遍认为需完善法律体系

调查结果显示,认为应“确立明确且可操作性强的个人信息保护法律体系,使司法与执法能够发挥实效”的最多,占受访者比例为75.78%;选择“加大个人信息保护侵权的赔偿数额与惩罚力度,使侵权者望而却步”的,占受访者比例为72.61%;其余因素占比相差不大,同样得到了大多数受访者的选择。

以上数据显示,社会公众普遍认同,相关法律制度的建立和执行是消费者个人信息保护最主要的手段;企业自律、个人自我保护意识提高,是立法保护之外的重要补充手段。

(图片由中消协提供)

●链接

7招助力个人信息保护

针对上述问题,《报告》对如何保护消费者个人信息网络安全提出七条对策。

◆强化网络服务商责任

根据2013年开始实施的我国首个个人信息保护国家标准《信息安全技术、公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》(非强制性),网络服务商应遵循八大基本原则:目的明确原则、最少够用原则、公开告知原则、个人同意原则、质量保证原则、安全保障原则、诚信履行原则、责任明确原则。除此之外,网络服务商或应用软件提供商在收集、获取消费者用户个人信息时,还应遵守授权使用原则、非强制性原则以及隐私保护等原则,最大限度地保护消费者个人信息的网络安全。除了要遵循这些原则外,还需要全面建立完善有效的消费者个人信息收集、保护机制。

◆明确互联网企业社会责任

针对消费者个人信息保护的问题,各个行业应制定具体的规章制度,规范各个企业处理个人信息时的行为,明确规定企业和相关从业人员在保护个人信息方面的责任和义务。主要包括以下几方面内容:加强信息收集和管理从业人员法制观念培养;加强信息管理从业人员职业道德建设;加强从业人员的信息安全技术培训;设置专职个人信息安全监理岗位,利用各种技术手段提高个人信息防护能力等。

◆制定实施《个人信息保护法》

早日出台一部法制统一、顶层设计、权威至上的《个人信息保护法》。网络个人信息保护立法应该兼顾对公民权利和社会公共利益两者的平衡,既要避免公民权利被侵害,又不能对个人信息过度保护而阻碍信息的自由流动。同时,《个人信息保护法》的制定能从法律层面消除行政法规与地方规章关于公民个人信息保护规定的矛盾之处。

设立专门保护行政机构

必须明确具有主导地位的政府部门及其职责,建立与其他部门之间的协调机制。清晰的权力划分,明确的监管责任,以及完美配合的协调机制,才能有效消弭监管漏洞。此外,主管部门应对电信行业、互联网企业、个人信息使用集中的行业进行重点监管,要求企业建立用户个人信息安全保护内控机制,并对企业的安全工作成效进行监督管理。

◆强化执法与责任追究

各行政主管部门,比如工商局、银监会、证监会等相关部门整合各自资源优势,形成联动机制,确立一个包括法律、政策、技术、伦理等多种管理手段的综合管理框架并力求使各种管理手段相互协调、相互配合,针对泄露、“出卖”消费者个人信息的行为及相关责任主体加大执法力度与责任追究。在加大惩治力度的同时还应注重运用公示和共享等手段使市场主体相关信息透明化,建立起与银行等金融机构,公安、交通等行政部门数据共享的信用信息平台,对故意泄露、有偿泄露消费者个人信息等违法行为及时公布在信用信息平台上。

◆增强自我保护意识

消费者的自我保护模式应当是自我控制、自我选择和自我防卫的综合体系:尽可能地将个人信息资料与网络隔离;传输涉及个人信息的文件时,使用加密技术;不要轻易在网络上留下个人信息;在计算机系统中安装防火墙;利用软件,反制Cookie和彻底删除档案文件;针对未成年人的个人信息保护,除了对未成年人进行隐私知识和媒介素养教育外,还应在家长或监护人的帮助下,借助相关的软件技术进行。

◆完善救济途径

由于网络商品交易行为使用行政手段直接控制较为困难,更需社会力量多方参与,消协等社会团体的作用显得更为重要。完善投诉处理机制,要求消协不断研究和探讨电子商务方面的原则、规则,将法律赋予自身的职权覆盖到互联网领域,加强处理网上投诉的能力。

(任震宇)