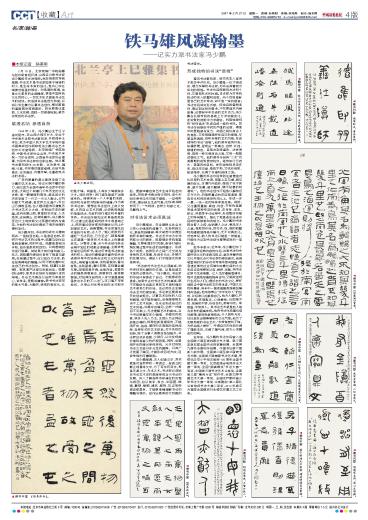

图一:冯少鹏近影。

图二:隶书中堂 《周易序卦》。

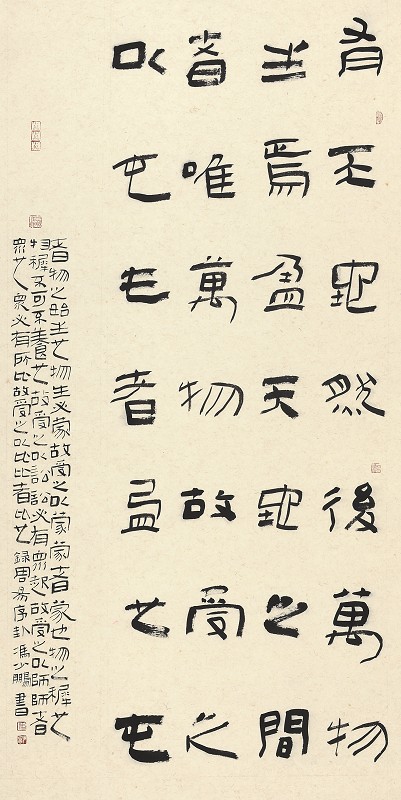

图三:隶书中堂《周易咸卦》。

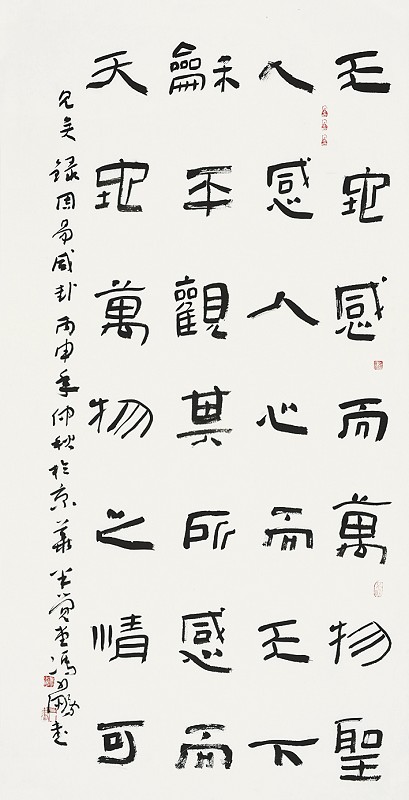

图四:篆书对联明德在毋我,大智亦犹人。

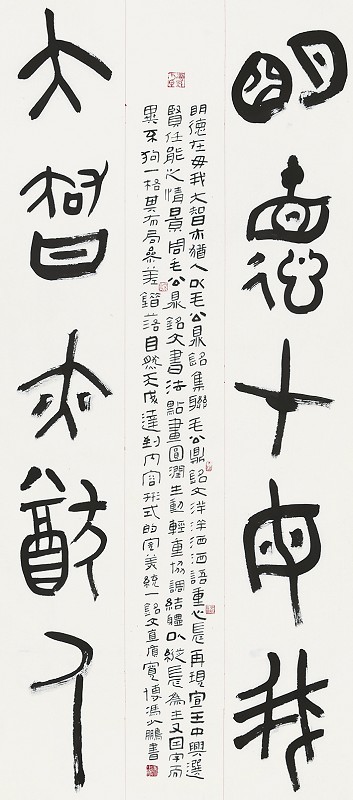

图五:魏碑中堂铁马临风经途无阻,石牛载道嶓崄斯通。

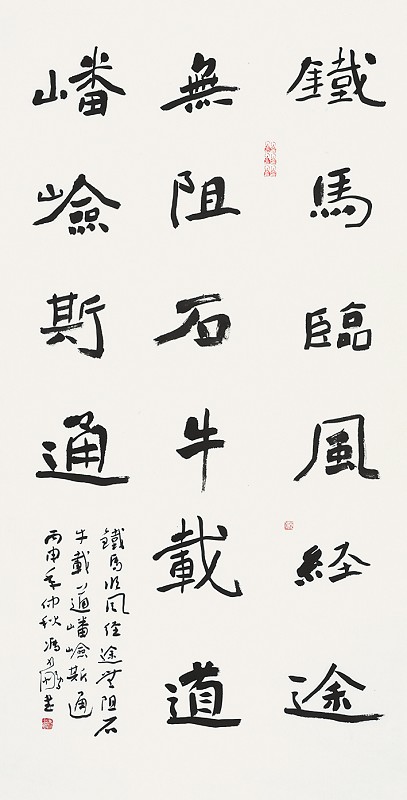

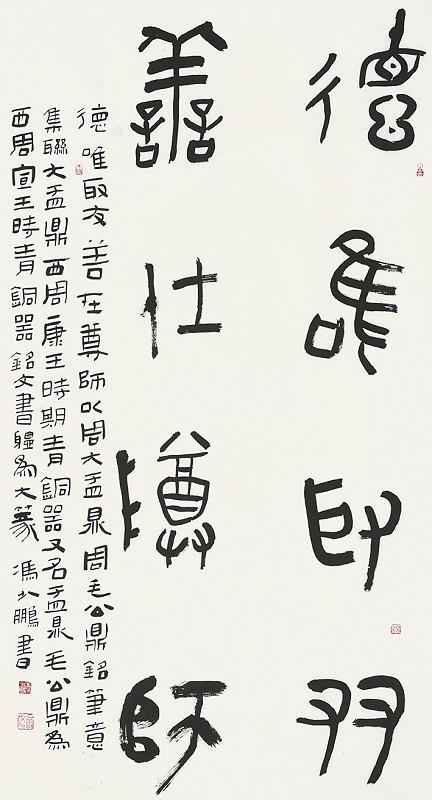

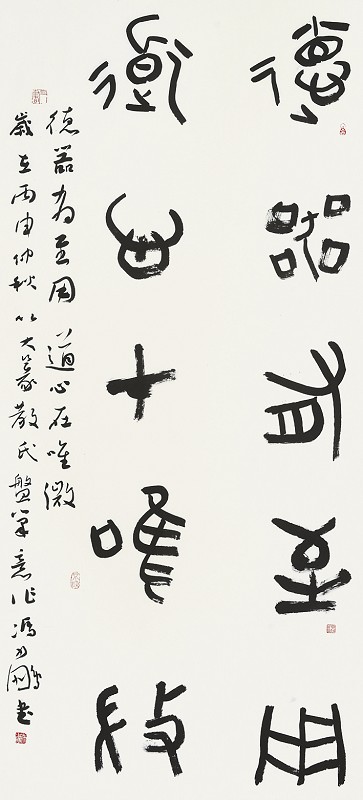

图六:篆书对联德唯取友,善在尊师。

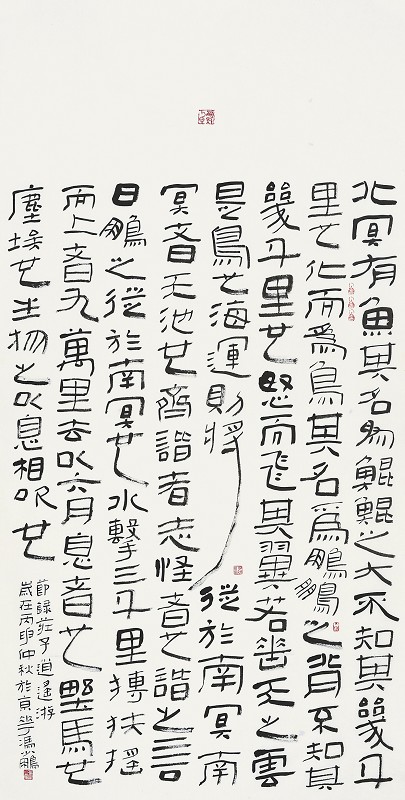

图七:隶书中堂《逍遥游》首章。

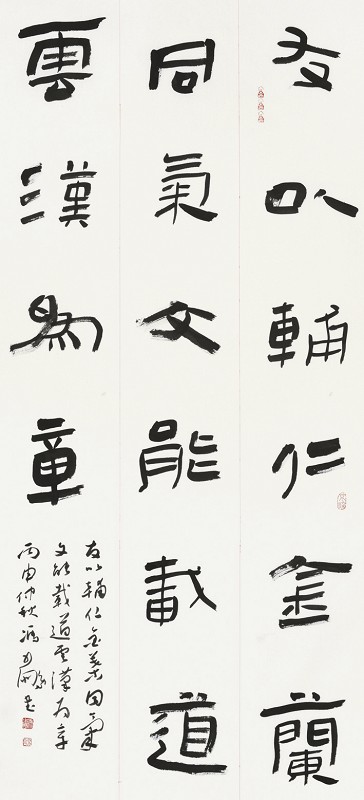

图八:隶书中堂友以辅仁金兰同气,文能载道雲汉为章。

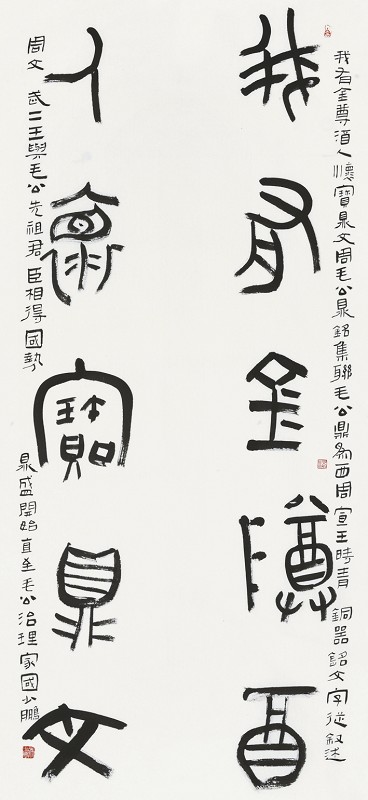

图九:篆书对联我有金尊酒,人怀宝鼎文。

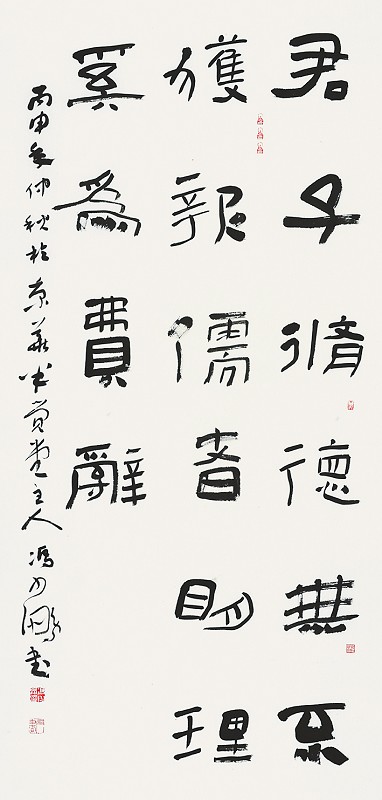

图十:隶书中堂君子修德无不获报,儒者明理奚为费辞。

图十一:篆书对联德器有至用,道心在唯微。

■本报记者 孙燕明

2月18日,北京琉璃厂书院临摹与创作研修班开课,山西实力派书法家冯少鹏担任主讲导师。他在授课时特别强调:书法艺术是书法家熔炼于情感的烈火,是生命本身的进化,是内心深处情愫对笔墨的倾诉、对纸面的挥洒,也是文化素养的全面锤炼,更是中国传统文化的核心,一切艺术形式都是书法艺术的延续。我选择书法是因为热爱,必将以毕生精力从事书法创作,哪怕前面的道路再坎坷再曲折,我也要勇往直前、义无反顾,战胜一切艰难险阻,最终实现我的书法梦。

临透名帖 参透自然

1968年3月,冯少鹏出生于辽宁省沈阳市,在山西大同市长大,毕业于中央美术学院书法篆刻系,并获得学士学位,现为中国人民大学艺术学院中国书画高级创作研修班冯少鹏书法艺术创作工作室导师、北京琉璃厂书院导师、中国书法家协会会员、中央美术学院一刀印会成员、山西省书法家协会理事、大同市书法家协会副主席。他从事书法篆刻创作20余载,主攻隶书、魏碑、行草,书宗秦汉魏晋诸碑,作品气格高古、空灵超迈、内蕴丰厚,注重表现书法的本质。

广袤而厚重的黄土高原孕育了冯少鹏的艺术生命。经过长期不懈的努力,他已成为全国中青年书法家中的佼佼者。大同这个有着几千年历史的文化古城,是一颗璀璨的明珠,源远流长的历史孕育了一代又一代文人雅士。云冈石窟大气磅礴,是世界文化遗产;五台山乃佛教圣地,名人题词题诗可谓集历代书法艺术之大成,折射出历史的辉煌。进而放眼山西,更是物华天宝、人杰地灵,远有傅山,近有姚奠中。冯少鹏深受这片土地浓郁文化氛围的滋养与濡染,为他的书法创作提供了得天独厚的便利条件。

冯少鹏深知,书法家的成功关键有两点:一是临透名帖,二是参透自然。在研习书法艺术的过程中,临摹与创作应是两者兼顾,同时并进。临摹是基础与手段,创作是表现和目的。只有围绕创作进行临摹,其结果才有价值和意义。反之,因临摹而使创作者有了根基与源泉。在临摹过程中,应以创作为主体,抓住经典碑帖的精髓,从而不断完善和充实自己的书法创作。例如,临摹《礼器碑》,取其谨严法度与劲挺线条;临摹《张迁碑》,取其多变结体与雄强朴茂的用笔。书法艺术贵在以自然为审美核心,讲传承,更要讲精神。隶书书法家写的是大气象、大胸怀,表现的是变化,比的是才情。有道是,人有多少情就有多少才。情从何来?闭门造车是造不出情感来的。情感来自一个人丰富的实践、阅历和与自然万物鲜活的碰撞。作为隶书书法家,要想在书法创作上有大突破,从而自立艺术风貌,必须具有高超的笔墨技法、先进的创作理念和丰富的学养。书法创作首先应该具备表现技巧,它建立在最起码的技术水准基础之上,然后通过综合素养的融合从而上升到高级艺术。毋庸置疑,书法家首先应该是技巧专家。古人云,“随心所欲而不逾矩”“无法而法,乃为至法”,都是指建立在超越一般性技术水准之上的精湛技艺。从整体上看,当今书法创作技法运用不到位的现象还很普遍,主要体现在笔法运用环节。笔法历来是书法家追求的核心,笔法的萎缩意味着传统书法语言符号中的经典标志和文化积淀的流失。用笔看似简单,实则最复杂;看似容易,实则最难;看似有限,实则蕴含着无限。用笔既是开端,也是归宿。笔墨技法的锤炼需要意志,需要韧性,更需要智慧。对经典作品的深入学习是提高笔墨技法水平的不二法门。可以毫不夸张地说,从停止对优秀作品的学习那天起,便意味着自身艺术生命开始走向结束。传统隶书章法有行有列,但今天创作隶书应尽可能不叠格,一旦有所约束,便会缺乏生动气象。创作隶书顺势而下、一气呵成,自然少刻意之处,无雕饰之气。

对书法艺术必须真诚

冯少鹏指出,在全面树立社会主义核心价值观的背景下,弘扬民族文化,振奋民族精神,再次被党中央提到前所未有的高度。书法艺术作为中华民族文化的载体,既要继承传统笔墨精髓,又要彰显时代风貌,亟待打破长期发展过程中形成的各种圈子,形成各个流派、各种形式之间广泛交流与争鸣的艺术氛围,形成多元化、多层次的发展方向,满足人们不同层次的审美需求。“书法家对书法艺术必须真诚,始终保持顶礼膜拜的态度,这是创造艺术美的必要条件。”冯少鹏说,书法家的作品只有感动了自己,才能感动欣赏者。如果失去对书法艺术的真诚,就不可能创作出真正具有艺术美和强烈艺术感染力的作品,也必然失去发展书法艺术的使命感。书法家还要具有开放创新观念。从事艺术创作的人应有偏爱,但不能有偏见。没有偏爱根本谈不上艺术创新,也无法形成自己的艺术风格。如果存在偏见,必然一叶障目不见泰山,无法理解艺术的真谛。当今书坛普遍存在少偏爱、多偏见的现象,很多人先入为主,主观认为这种创新是正确的,那种创新是错误的,不能用开放、包容、理性的态度面对各种流派、各种形式的艺术探索。对于失败的创新,除了当事人需要总结经验外,书法界应该多鼓励、少排斥,从中发现有价值和有意义的积极因素。同时,也要用开放的眼光审视传统,允许对传统书法文本进行多元性的阐释,只有广泛克服了偏见,才能形成百花齐放、百家争鸣的可喜局面。

冯少鹏强调,古人创造文字,其实就是对自然界的一种表达,若孤立和静止地看待文字,为了写字而写字,将是无源之水、无本之木。书法家必须站在书法艺术史的高度审视当代书法的发展,深入了解各种书体演变的历程与成因,应从美学、考古、中国画、油画、雕塑、壁画、建筑、服饰、瓦当等领域汲取营养,才能更准确理解书法的精髓与奥妙,创作出更具时代风貌的书法佳作。

形成独特的书法“语境”

著名书法篆刻家、启功先生入室弟子赵华丰评价说,冯少鹏是一位才情奔放、潜力深厚的书法家,对书法有着极为深刻的领悟。书法作品既要有古法和个性,又要有形式和内涵。古法即为对传统技法的深入把握和汲取,而个性则是彰显自己的艺术特点,却不是一味的猎奇。书法作品讲究形式感,但也应具备耐读性,要达到这样的要求,不仅要追求内涵筋骨,还要有平中见奇的艺术功力。冯少鹏在扎根传统的基础上力求突破变化,在纷繁的流派中力求融合,利用他独特的“线性语法”形成自成一格的书风。其书法作品豪放中时见严谨的法度,清逸中时显随意与张力,点画之间似有古人的身影,又特别强调抒发自己的感悟,尽显自然洒脱、百味杂糅的艺术风格,形成独特的书法“语境”。他的隶书笔势开张,纵横舒展,呈现出一种高古、自然、朴拙、雄健的特色,且笔法老辣遒劲、法体宽博,既有一种充满灵动之美,又有一股超迈豪放之气。他的草书作品将“二王”优美酣畅的韵致贯穿始终,笔势如行云流水,落墨奔放自如,体形结构则灵活多变,既汪洋恣意、落拓不拘,又收放有致、疏密得体,充满了节奏和韵律之美。

冯少鹏的书法作品特别注意营造对比反差的艺术效果,用墨上实与虚、润与燥的变化,可谓巧而愈妙,做到了实不板滞、虚不浅薄、润不臃肿、燥不枯萎的和谐统一。他的书法创作不轻易以解构汉字为代价,而是把重点放在运笔速度、墨色变化和视觉感受的对比上,形成一步一景、一线一变的特殊审美效果。同时,又注重用重复、简拙、内敛、开张的笔画来追求某种特定的效果,在夸张、变形、移位、穿插等手法运用中,形成整体布局上的特有魅力,强化了观赏者在品读作品时的新鲜感和诱惑力。冯少鹏的书法既合晋人之韵,也纳唐人之法,更品宋人之意。每观其作品,其对点、线、面的把握和构建都显得格外精巧,无不充满变化。对他来说,前人的书法只能是一种借鉴,只能作为达到书法创作理想彼岸的一座桥梁。

赵华丰表示,近年来,冯少鹏创作了大量国学经典内容的作品,这是书法对中国传统文化的承载与担当,意在传播传统文化并强化当代书法家的使命意识。他用笔墨将时代的步伐书写得华丽而辉煌,将急速变革的社会风情和辛勤忙碌的大众生活点染得更加从容、润泽、优雅,将书法还原为生活情景,让人生弥漫翰墨清芬,别开生面地培植既饶有古风,又能改进现代生活与人们心理状态的书法文化,更好地担当中国书法技艺的传承者、中国文化的传播者,将手中一管柔毫锤炼得更加精纯而坚毅。他笃信傅山“作字先作人”的名句,并经常以此激励自己。他为人谦和,严谨低调,性情豁达,心地善良;处困境不馁,受褒奖不骄,淡泊名利,荣辱不惊。常言道,字如其人。其书法艺术就是他人格与学养的最高体现。他的书法作品看似信马游缰,细品则意境悠远,令人回味无穷,处处迸发出雄儒涵咏的文化气息。他为了无限热爱的书法艺术,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,终使自己的作品充满了蓬勃生机,充满了精气神,成为心灵颤动的回响。

近年来,冯少鹏的书法作品曾入选全国第三届至第四届正书大展、第三届至第五届全国书法百家精品展、全国第九届书法篆刻作品展、中国书坛第六届新人新作展、全国第二届至第三届隶书艺术展、全国第三届扇面书法艺术展,荣获纪念邓小平同志诞辰100周年全国书画大展一等奖、北京迎奥运电视书法大赛一等奖、全国“颜真卿奖”书法大赛一等奖、中国第三届书法艺术兰亭奖、全国第三届“康有为奖”创作奖、全国文房书画艺术大赛一等奖、全国沈尹默杯青少年书法大赛一等奖、兰亭雅韵·第二届北兰亭电视书法大赛二等奖,2012年被评为首届全国煤炭行业德艺双馨文艺工作者。