|

生活不能承受之轻

作者:吉勒·利波维茨基

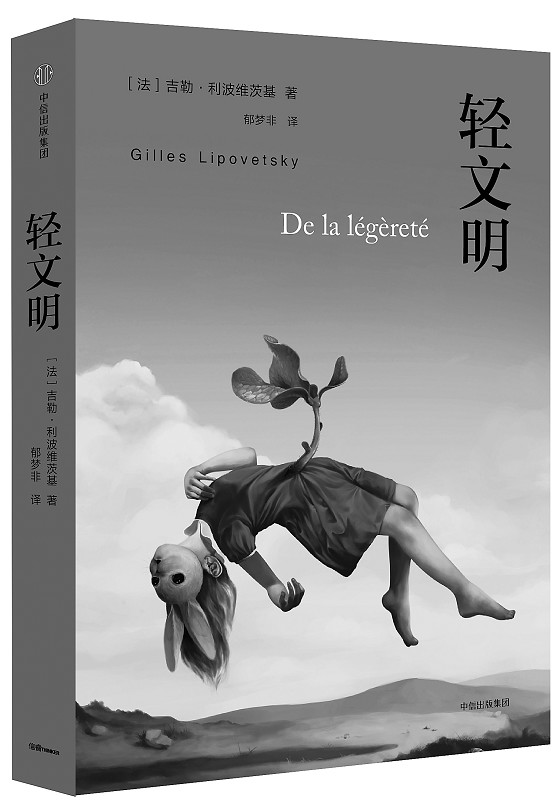

图:《轻文明》[法]吉勒·利波维茨基 中信出版社 2017年2月 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 11 版:新消费·风尚】

|

|

本文所在版面导航

·生活不能承受之轻

|

|