图一:孙敦秀近影。

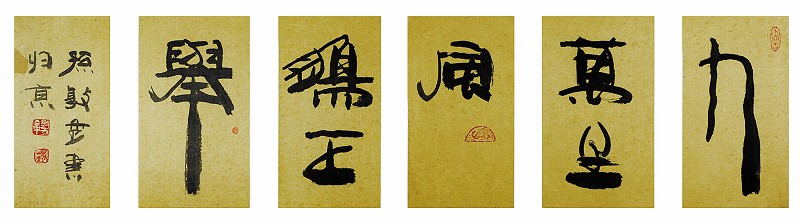

图二:简牍书法六条屏 九万里风鹏正举。

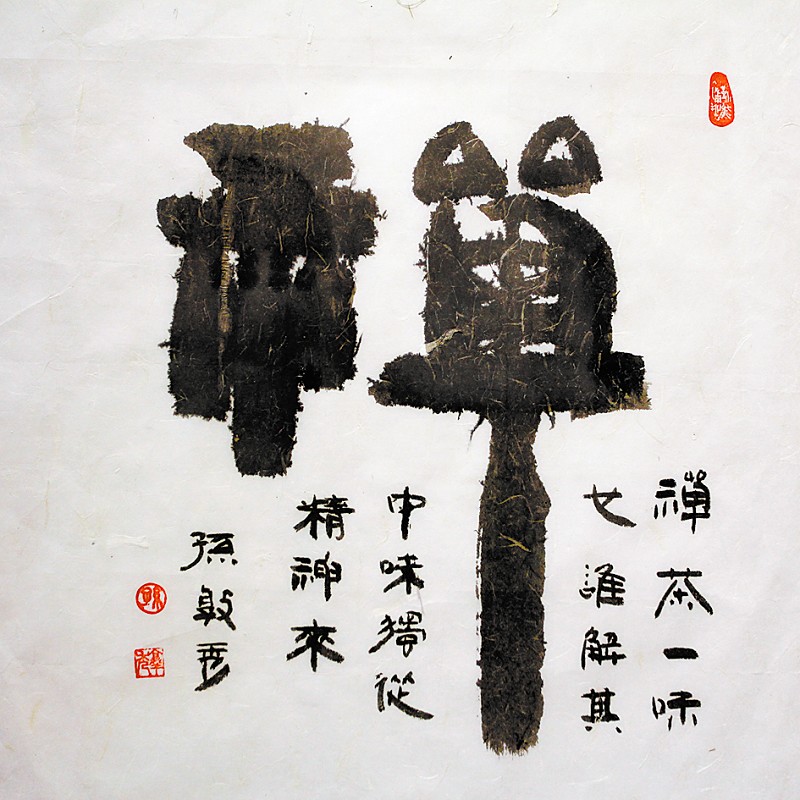

图三:简牍书法斗方 禅。

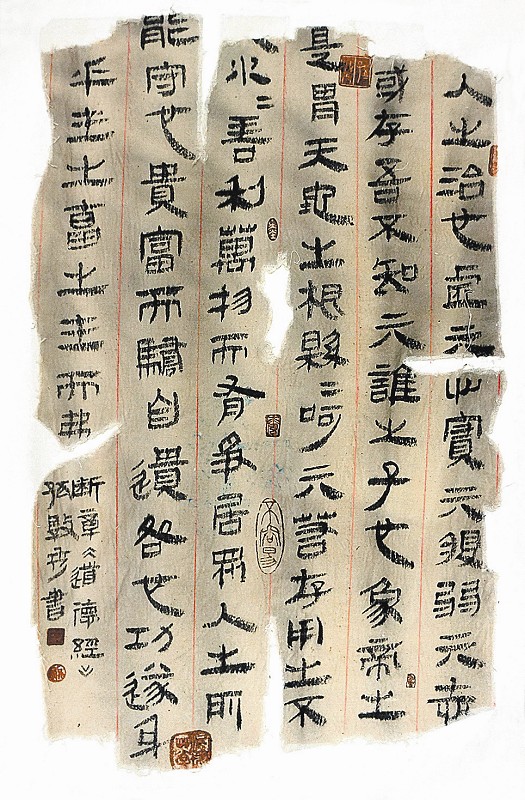

图四:简牍书法残缺幅式 老子《道德经》节选。

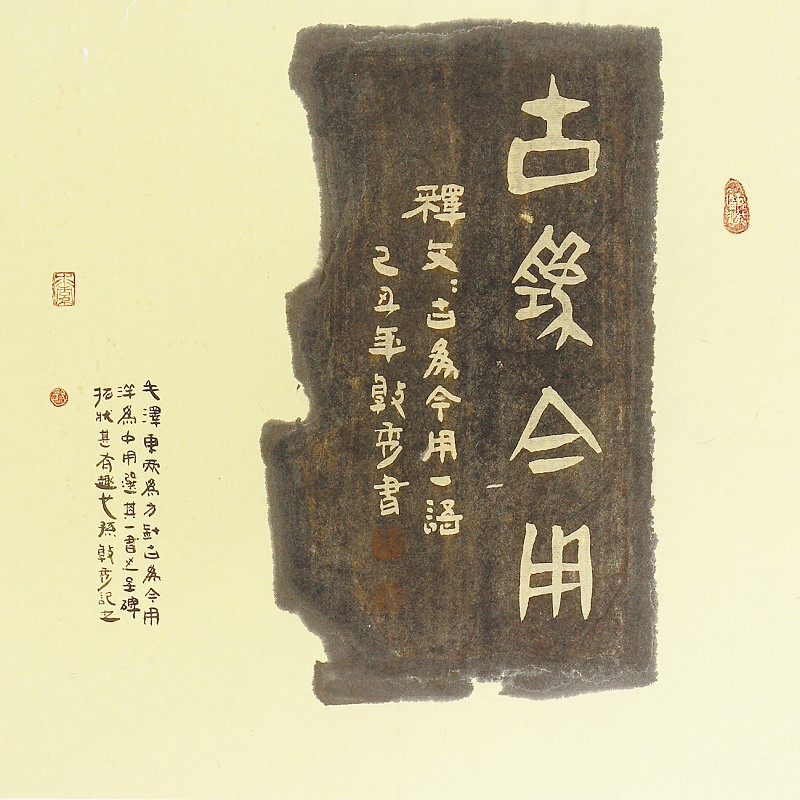

图五:篆书斗方 古为今用。

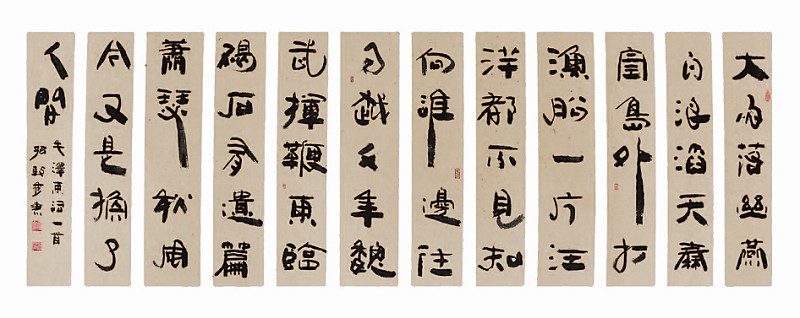

图六:简牍书法长卷 毛泽东《浪淘沙·北戴河》。

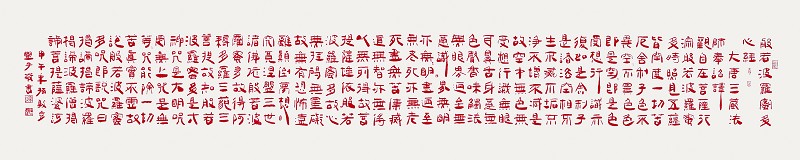

图七:简牍书法长卷 《心经》。

■本报记者 孙燕明

近日,孙敦秀书法师生作品展在北京通州区宋庄举办,为简牍书法爱好者提供了一个交流和学习的平台。此次书法展共展出孙敦秀及10位学生的88幅作品,以简牍书法为主,有对联、长卷、扇面等多种幅式,内容涉及诗词、名言、集字。孙敦秀主攻汉简、汉隶,兼修草书,现为中国书法家协会会员、中国硬笔书法家协会常务理事兼理论委员会委员、中国文物协会会员、中国楹联家协会会员、北京市书法家协会会员、硬笔书法史编审委员会副主任、中外书画名人研究院名誉教授、北京市书法教育研究会副会长、清华大学美术学院简牍书法高级研修班导师。他表示:“越是书法蓬勃发展的时期,人们越不能失去记忆,越不能隔断历史,更不应该忘记回家的路。古人用成千上万的竹木简牍构筑了华夏文化艺术的圣殿,是当今学书者取之不尽、用之不竭的营养宝库。简牍书法是中国当代文字书法的源头和母体,学书者必须继承祖先留下的这一难遣的记忆,续结简牍书法这一历史文脉。只有清楚地知道我们从哪里来,才能满怀坚定的自信心走向未来。”

对秦风汉韵情有独钟

1953年,孙敦秀出生于江苏徐州丰县的一个农民家庭,从10多岁开始学习书法,迄今已有50年。他高中毕业后参军入伍,一直从事文职工作。1997年,他从部队转业到北京通州区文化局工作,曾担任通州区文化局副局长、文化委员会副主任、正处级调研员,从事群众文化宣传和普及工作。

孙敦秀指出,中国书法艺术真正留下来的最早墨迹当推汉简。汉简用笔自由奔放,结体富于变化,无矫揉造作之感,具有高度的艺术性和伟大的生命力,篆、隶、行、草便是由汉简孕育发展而成。简牍书法是指在竹简、木犊材料上呈现的汉字书写艺术,广义上是指春秋战国至秦汉时期书写在竹木片上的文字,狭义上的简书多指汉简书体。古人说,“古未有纸,大事书于册,小事书于简牍,皆以竹木为之,故称为简牍书。”这种载字材料是我国古代先民在纸张未发明之前书写典籍、文书等文字的主要载体,它几乎与甲骨文、金文同时出现。从春秋到东汉末年是简牍最盛行的时期,到西汉时期蔡伦发明造纸术后,简牍又与纸并行300余年,直到东晋末年才退出历史舞台。时至今日,简牍书法与甲骨文、敦煌遗书、明清档案并列为20世纪东方文明的四大发现,已成为今人临摹学习的范本、范字,同时也成为后人欣赏与品鉴的艺术珍品。

他分析说,古人在布局简牍书法时,对于点画的书写几乎达到了随心所欲、笔随意走的境界,打破了甲骨文、金文、秦篆书形态单一的写法。用笔的质量、节奏、形态方向决定着笔画的质感、力度和韵律,使简牍中的横画呈现出轻重俯仰的变化,竖画中也有直竖、弯竖、斜竖的形态,撇画中也区分出短撇、长撇、弯头撇、直弯撇等特征,捺画中也有了直捺、平捺、弯捺、粗捺等区分,以及折法中的方折、圆折、斜折等书写方法,特别是有的笔画根据结体、章法的需要拖笔较长,成为简牍书体中一种特殊符号,也使整个章法布局显得生动活泼。简牍中出现大量结字元素笔画,以一种崭新的笔画体系让中国文字从线条化走向笔画化,开启了文字构成的新纪元。

纵观简牍书法的用笔,诸如起、收、顿、按、方圆、急缓、露藏、转折等,充满丰富的想象力和一定的法度,使简牍书法着笔自由,天真罄露,不守故常,奇趣相生;使结构中的平衡对称、违和虚实、主次长短、宽窄粗细、险绝工整等对立关系的运用达到极致,表现出不拘一格的生命之美,增添了拙朴而神奇的审美情趣,诠释了有法和无法的真谛。简牍书法除了常见的单行书写外,还有多行不等的书写,这样则要求书写者既要顾及文字的上下关系,又要考虑行与行之间的左右关系,形成了竖为贯通、横为联络的格局。在章法布局上,每幅作品明显呈现出竖有行、横无列的布局方法,行间分明,意态活泼,气韵生动,整齐而有变化,平稳而显自然,开启了行草书体表现形式之先河。

“简牍书法呈现的旺盛生命力和夺人心魄的风采,正是吸引人们眼球的亮点。”孙敦秀表示,由于简牍文字历经众人书写,流行于楚国、秦国等国家,跨越多个朝代,时间长达1700余年,既异彩纷呈、争奇斗艳,又各自保持自家面目。楚简的诡秘清奇,疏朗灵透;秦简的庄重规整,浑朴雄强;汉简的淋漓率意,外拙内秀,无一不跃然于竹木简牍之上。南朝书法家王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上。”通过对简牍书法的探究,不难看出简牍书法的气韵神采,特别是汉简书体书写起来,时而篆、时而隶、时而行、时而草,诸体兼容,尽显率意豪放,如池水鱼跃、枝头雀欢,一派天机生趣,绝无滞板做作之态。率意是简书的灵魂,虽然当时与实用有关,但它所形成的性趣风格,是无意或有意对自然美的追求,这也是当今书法家可以追求而难以企及的一种境界。简牍书法使我们领略到当时那个朝代墨迹真实面目及一代书风,为书法艺术诸体的诞生开辟了广阔的前景。

孙敦秀强调,近百年来,我国所出土的古代竹木简牍,为我们提供了极为重要的历史和文化第一手资料,对研究书法也具有重要意义。它既为我们研究书体演变提供了一重要脉络,又为研究书法艺术语言和特征提供了最直接、最原始、最可信赖的依据。宋代米芾在《海岳名言》中说:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”他继而说得更为直截了当:“河间简牍乃书法之祖。”米芾认为,学习书法必须直接钻研古人墨迹,否则难以见其笔墨神韵。当代书法家要想把握住古人寻真求美的秘诀,笔墨神韵在简牍上的印证是最可靠的现实和正确的答案。

致力于书法理论研究

孙敦秀表示:“书法家既要潜心书法实践,又要具备书法理论。学过自然辩证法的人都知道,世界上任何事物的发展与变化,都是离不开理论的指导。由于实践得不到理论的正确指导,致使当前书法创作具有很大程度的盲目性。”

1983年,全国各地兴起学习书法的热潮,与书法基础理论书籍奇缺形成鲜明对比,在新华书店买不到指导书法学习的工具书。书法基本理论是书法艺术大厦最基础部分,如果基础不扎实,书法的普及和提高将受到严重影响。为此,孙敦秀利用一年时间搜集整理出有关书法知识的词目1000余条,附图100多幅,撰写18万字,出版了《书法小词典》。这本词典连续两年再版,总销售量达到15万册,被北京出版社评选为第二届北京国际图书博览会参展书目。

上世纪80年代末,孙敦秀又利用两年时间撰写了《中国硬笔书法史》《中国硬笔发展史》。他针对书法艺术理论研究中,将硬笔书法直接或间接排斥到书法艺术之外的论调,进行了鞭辟入里的分析,并对当时流行的断代说、源清说、源今说等观点,从硬笔工具的发展、载字材料的更新、硬笔书法作品的影响等视角进行了深入探讨,全面系统阐释了硬笔书法艺术最关键、最基础的课题,努力找回硬笔书法艺术应有的坐标,为推动硬笔书法艺术的发展发挥了积极作用。为此,孙敦秀被书法界誉为“硬笔书法史研究第一人”。原中国硬笔书法协会主席庞中华称赞说:“这两本书填补了我国硬笔书法史上的一项空白,奠定了硬笔书法在书法领域的地位。”

迄今,孙敦秀出版了《文房四宝手册》《书法幅式指南》《中国文房四宝》《毛泽东书法珍闻》《文房四宝纵横谈》《书法幅式百例》《孙敦秀硬笔书法理论文集》《孙敦秀艺术》《残墨书法之美》《孙敦秀书法理论文集》六卷本等15本专著,共计400多万字。其中,《孙敦秀书法理论文集》六卷本被国家新闻出版署评选为“全国农村书屋重点书目”。此外,他多次在专业报刊上发表书法理论文章,有的论文被收录于《北京市书法家论文集》《中国第二届钢笔书法论文集》。原中国书法家协会主席邵宇表示:“孙敦秀是一位年轻的书法家、书法理论家,可承担部分教科书的编写工作。”

形成清新率意、外拙内秀的艺术风格

孙敦秀长期潜心研习汉简、汉隶书体,将汉简、汉隶书体有机融合为一体,形成清新率意、外拙内秀的艺术风格。

孙敦秀表示:“在书法创作的道路上,我只管攀登,不问高度;只管耕耘,不问收获。现在有很多书法家经不住名利的诱惑,肆意炒作自己。其实,智者不应该被名利牵绊于心,不张扬,不炫耀,含蓄内敛,才是写字的心境。因为你写的是字,要拥有一份不一样的心境,这才是一个书法家的思想境界。我每天从事各种繁杂的工作,但闲下来拿起笔写字,便感觉自己进入另外一方净土,心情立刻沉静下来。无论是硬笔还是软笔,我每天都要动笔写字,要是不写上几笔,就感觉这一天什么都没干,不充实。我的座右铭是,淡泊明志,一如兰花;琴之雅不在弦,剑之雅不在刃;庄敬日成,人生何时都写字。”

原全国政协常委、原中国书法家协会副主席刘炳森评价说,孙敦秀既是一位军人,又是一位文人;一手拿枪杆子,一手拿笔杆子;利用业余时间研习书法,并举办个人书法展览,艺术成就卓著,这才是真正的潇洒人生。

著名书法家李铎评价说,书法要继承传统,在传统的基础上有所创新,没有基础而创新立不住,只有传统走不出来也不行。孙敦秀从书法的源头和正脉汲取营养,既有传统功底,又有创新意识,符合当今书法潮流,很有个人特点。

著名书法家谢德萍表示,孙敦秀的简隶书体尤佳,不落俗套,用笔有据,多有意趣,已具鲜明的艺术风格。

书法评论人士阎文利表示,孙敦秀的残缺书法,无疑是一种大胆的探索。他清晰地演绎了中国书法的发展历史,强化了我对千年书法光彩流程的记忆,从残缺遗存中幻化出的内涵美,又愉悦着我的心情,真是别有洞天。

青年书法评论家吴峤江评价说,纵观孙敦秀的简牍帛书,不难看出对湖南长沙仰天湖楚简的把握,篆书为之,用笔首尾出锋,笔势圆融流动,结字丰满而取斜侧之势;笔法多用藏锋圆笔,含蓄而有波势,或扁或长,或宽或窄,自由活泼。亦有湖北云梦睡虎地秦简、甘肃天水秦简,或笔法草率、体势倾斜随意,或点画匀称、秀雅质朴,或藏露互见、大小参差;以篆笔为隶,以隶笔为篆,古朴稚拙,良多趣味。此外,他的简牍书法还囊括大量居延汉简,既有笔势波磔流动如颤笔水纹、结体正方的篆书,又有横粗竖细,似用扁刷书写的隶书;既有开创东汉《石门颂》章法先河的古隶书脉,又有结字取八分之意,横势扁方,笔法有波挑波磔的夸张和变化。孙敦秀的书法创作具有三个显著特征:首先,师古求新。这是一个“无我”的艰苦修炼过程,其根本目的是涵养自己的性情,感发自己的志气,以新的姿态写出自己的面目,形成个性化艺术风格。其次,参同求异。书法附丽于文字,文字因其实用性功能而要求书写趋于秩序化、规范化、法则化。孙敦秀的“残编断简”书法又超越于汉字,作品因其审美功能而强调书写趋于主体化、个性化、艺术化。再次,避熟求生。熟者是指熟练,熟练容易落入俗套;生者是指生疏,生疏暗含生新。孙敦秀的书法创作是一个由生而熟、由熟而生的过程。初习书法必是先生而后熟,熟之后不可一味滑熟,又须熟中求生求变。他的“残编断简”之作方能独辟蹊径、不入俗套、新意自出、风格迥然,更见浑朴醇厚、意趣天成。因此,书法的个性风格可以说是书法家的最高艺术追求。

北京三晋书画院院长樊芙玲说,孙敦秀的汉简书体厚朴中含有灵动,粗犷中蕴有秀气,简约中多有雅趣。近两年,他的书法艺术创作无论是传统幅式,还是新款式;无论是寻丈巨制,还是尺幅斗方;无论是谋篇上的乱石铺街,还是布局上的纵横成行列;无论线条刚劲雄浑,还是古朴典雅,都能变幻自如,不落俗套。孙敦秀是一位真正关注自己艺术生命的书法家,豪迈古拙的汉风与精致灵巧的书风,坚毅的军人气质与文雅的文人气质,几乎天然的交织在一起,形成了质朴、浑厚、灵秀的人文性格和艺术追求。他的书法创作走险路而不走绝路,师古人而不泥于古人,由学简书到变简书,继而演变成一种残缺书法幅式,内容和形式相得益彰,令观赏者无不眼前一亮,给人留下诸多启迪。业内人士认为,孙敦秀和四川的汉简书家毛峰形成了“东巧西拙”的艺术特征。他们虽未谋面,也无比肩过招儿,却以各自的艺术特点演绎着汉简书体的魅力与神韵,使简牍书体在书法史上既有地位又有作为。

近年来,孙敦秀的书法创作得到社会各界高度赞誉,并取得一系列佳绩:2000年,书法作品荣获世界华人艺术大会特别金奖;2001年,被新加坡艺术院聘为高级画师,书法作品荣获山东书画大赛暨国际书画邀请赛特等奖;2002年,书法作品作为国礼赠送时任国际奥委会主席萨马兰奇收藏;2006年,被中华艺术学会、国际中华文化艺术学会授予“德艺双馨艺术家”称号,书法作品赠送中国驻加拿大大使馆,并在京、苏、豫三地举办个人书法展;2008年,为电视剧《大明医圣李时珍》题写片名,为纪晓岚故居题写匾额及砚铭文;2009年,书法作品作为礼品馈赠台北市文化局;2010年,为河南省南阳市七十二潭风景区题字,并石刻摩崖之上;2011年,书法作品被中南海收藏;2016年,清华大学美术学院培训中心举办首期简牍书法高级研修班,被聘任为导师。此外,他的书法作品被中外多家博物馆、美术馆、纪念馆收藏。