|

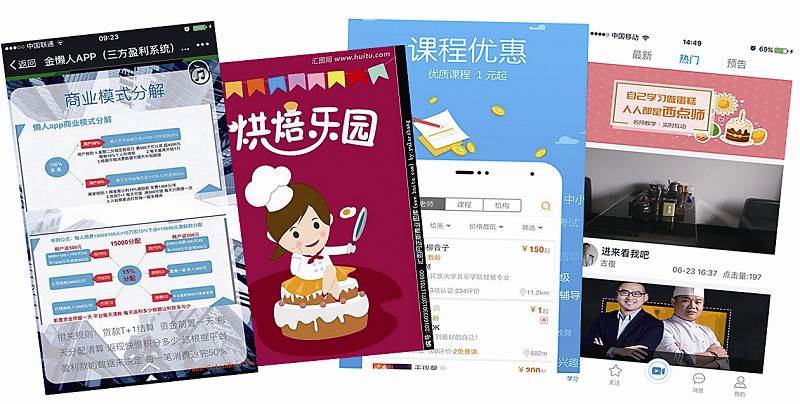

在APP或微公号上买课学习某种技能正逐渐成为一种新的消费形式,但《中国消费者报》记者调查发现——

上网买课没那么简单

作者:桑雪骐

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 01 版:要闻·导读】

«

下一版»

|

|

本文所在版面导航

·上网买课没那么简单

|

|