|

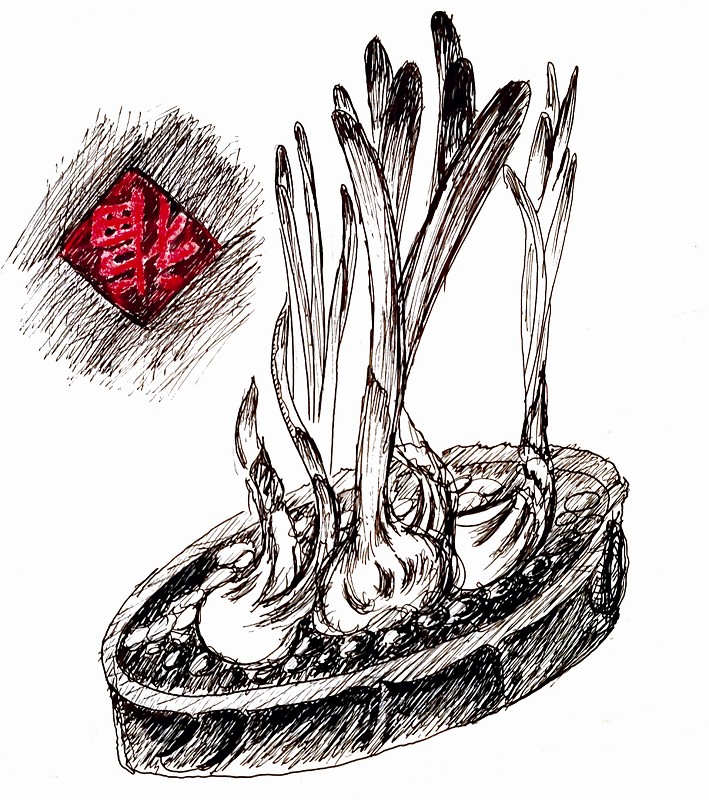

寻找乡愁

作者:施乾元

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 5 版:新春专题】

|

|

本文所在版面导航

·寻找乡愁

|

|