中国烹饪协会发布新冠肺炎期间餐饮业调查报告

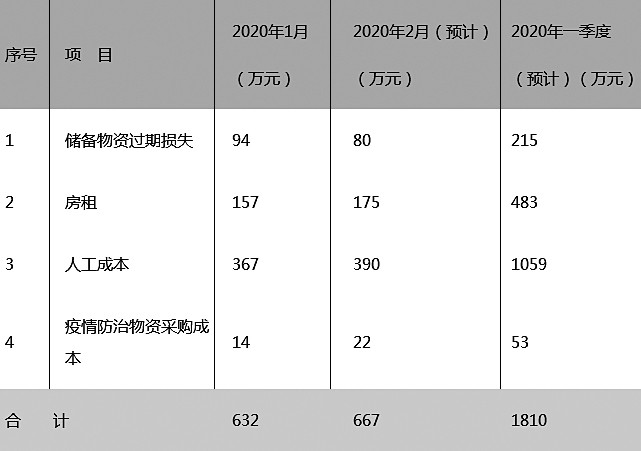

图二:疫情期间平均每家受访餐饮企业主要成本费用情况

2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情使全国餐饮业遭受到前所未有的打击。中国烹饪协会于2月12日发布的《2020年新冠肺炎疫情期间中国餐饮业经营状况和发展趋势调查分析报告》(以下简称报告)显示,春节期间,疫情已对餐饮行业零售额造成了5000亿元左右的损失。其中93%的餐饮企业都选择关闭门店,23%的受访餐饮企业在春节期间继续提供外卖外送业务,但效果并不明显,91%的企业表示平台佣金费率并没有优惠,甚至还有2%的企业表示佣金费率有所提高。

93%餐饮企业关闭门店

根据国家统计局统计,2019年全国餐饮收入 46721亿元,其中15.5%来自春节期间这一传统的消费旺季。而今年春节期间餐饮业损失较大。本次调研显示,相比去年春节,疫情期间,78%的餐饮企业营业收入损失达100%;9%的企业营收损失达到九成以上;7%的企业营收损失在七成到九成之间;营收损失在七成以下的仅为5%。根据恒大研究院数据,仅在春节7天内,疫情已对餐饮行业零售额造成了5000亿元左右的损失。

受疫情影响,自1月21日起,很多餐厅都陆续接到顾客取消年夜饭预订的电话。据计算,2020年春节期间年夜饭的退订量达到94%左右。眉州东坡披露,从1月21日-1月30日共退餐11144桌,损失春节黄金期经营的金额大约在1700万元。拥有60家门店的旺顺阁,1月28日只有23家门店营业,客流量同比下降98.49%,营业额下降比例93.77%。

本次调研显示,疫情期间,93%的餐饮企业都选择关闭门店。其中,有73%的企业关闭了旗下所有门店;8%的企业关闭旗下八成以上的门店;也有7%的企业关闭了不到一半的门店;仅有7%的餐饮企业由于是团膳或者是单店,所有门店继续进行维持性经营。

值得一提的是,本次调研中,有11%的餐饮企业在武汉开有门店。其中,78%的企业关闭了在武汉的所有门店,剩下22%餐饮门店以提供团餐服务,保障医院、机关单位等用餐、送餐等方式,为疫情防控贡献一份力量。

外卖业务难以为继

疫情当前,餐饮企业不断探索自救路径,尝试新措施,如低价售卖或免费赠送储备食材;增开窗口销售,增加主食、半成品等产品品种,提供点餐打包带走服务等。2月1日起,盒马生鲜与青年餐厅、云海肴、西贝等多家餐饮企业开展合作,将餐饮企业员工临时借入盒马生鲜,在一定程度上缓解了餐饮企业的成本压力。

但报告显示,目前餐饮企业普遍反映的困难包括:负担重、损失大;外卖业务难以为继、现金流紧张、融资贷款较难等。

按照以往惯例,春节期间,餐饮企业一般会准备平常3-5倍的备货量,因此疫情期间还要承担提前储备的食材过期的损失。主打现做现卖、食材新鲜的餐饮企业损失更为惨重,而以成品、半成品为主的中西式快餐、小吃类餐饮企业,其部分库存由于包装保质期时间较长,库存损失相对较小。

疫情防控期间,餐饮服务堂食量大幅减少,有的企业寄希望于外卖外送能增加收入,23%的受访餐饮企业在春节期间继续提供外卖外送业务,但效果并不明显。主要原因是,春节期间居民外卖订单量减少;疫情防控期间各小区对外来人、包括送外卖人员管控严格;还有一个因素,就是需要向外卖外送平台支付佣金,而91%的企业表示平台佣金费率并没有优惠,甚至还有2%的企业表示佣金费率有所提高。

笔者了解到,根据中国饭店协会发布的《2019年中国餐饮业年度报告》,原材料、房租支出和人力成本是餐饮企业占比最高的三项成本。

应增强抗风险能力

中国烹饪协会预计,作为受此次疫情影响损失比较严重的行业之一,预计2020年餐饮业全年营业利润将会大幅减少,餐饮市场年初既定的全年发展规模和增长速度目标将会大打折扣,需要重整旗鼓,调整发展。在此次报告中,中国烹饪协会提出以下几点建议。

第一,疫情防控期间以及疫情结束后的2-3个月,需要全面减轻企业负担。强化金融支持,对餐饮行业给予银行特定的例如工资薪金信贷、贴息贷款支持等。加大财税支持。建议地方政府对属地餐饮企业提供水电费补贴、减免各种市政和地域性收费等优惠政策措施。

第二,探索转型发展路径,开拓社区市场。通过地方政策鼓励或招募餐饮企业与社区、居委会进行合作,设立便民供餐点,开展暖心工程,凝聚顾客。疫情期间和疫情结束后的恢复发展阶段,老年人养老难题再次呈现出来。老年人行动不便,当前又缺少家政服务人员给予照顾。鼓励发展社区餐饮,开设露天社区饭摊,可在一定程度上缓解这一问题。

第三,稳定农副产品供应(量、价)。引导外卖外送平台阶段性逐步降低餐饮企业外卖平台佣金费率;倡导和鼓励物业持有者对餐饮从业者减免2020年上半年租金、物业费。

第四,从长期发展来看,出台政策支持餐饮企业开展增强抗风险能力和提升质量安全等项目,例如加强从业人员培训、新技术研发应用、产业供应链基地建设等,并提供一定的财政补贴。 (孟繁刚)