|

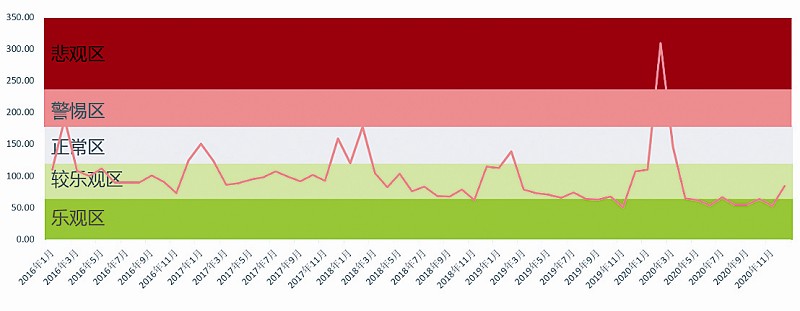

2020电商消费指数保持乐观

作者:桑雪骐

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 4 版:理财】

«上一版

»

|

|

本文所在版面导航

·2020电商消费指数保持乐观

|

|