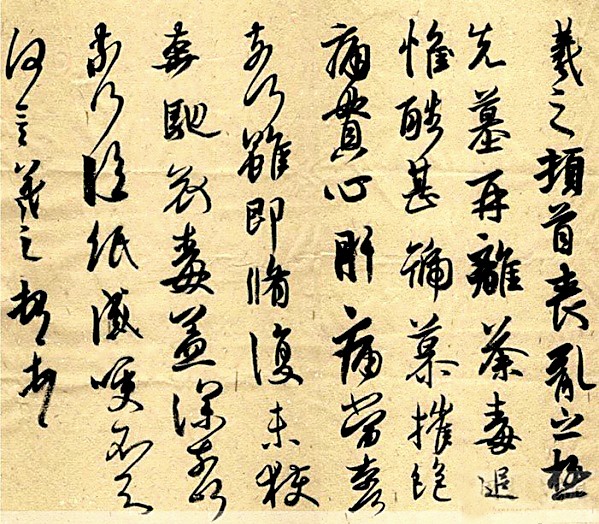

曾被蕉林书屋收藏的王羲之 《丧乱帖》

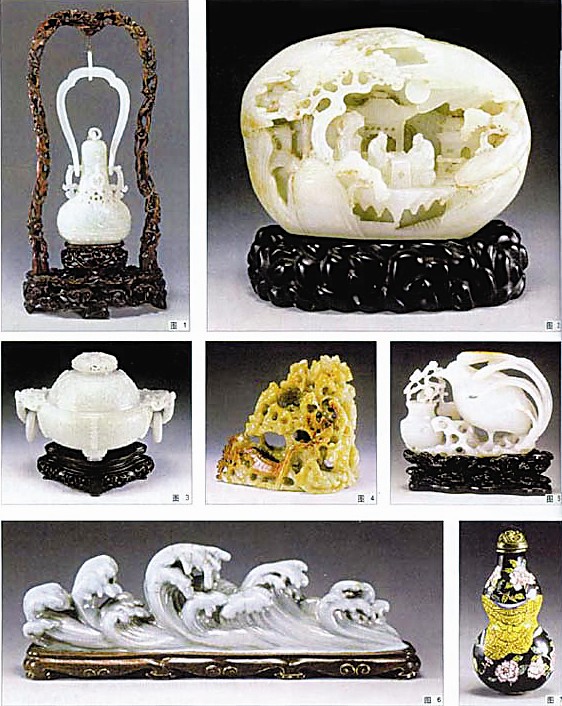

原蕉林书屋的珍贵工艺藏品

■本报记者 李 建

破损的屋檐,坍塌的房顶——难以想象,眼前这个被称为县级文物保护单位的荒凉小院,就是曾经“蓄古书数十万卷”的河北省正定县蕉林书屋。据记者了解,像蕉林书屋这样文物价值巨大,却又因不成规模、景观价值较小等诸多因素而乏人照管的单体文物,大都处境艰难。如何改善单体文物保护的困局,加强文物保护中的这一薄弱环节,已成为业界和公众普遍关注的问题。

蕉林书屋:天一阁藏书也不过是它的零头

目前,蕉林书屋因缺乏维护而已变得落寞荒凉。正定梁梦龙研究会秘书长梁新顺告诉记者,这个如今很不起眼的院落,在340多年前的藏书,可谓是富甲天下。

据考证,蕉林书屋修建于1667年,是清初大学士梁清标(明吏部尚书梁梦龙重孙)藏书、鉴赏、读书、会友之处。梁清标被后人推崇是因为他的鉴赏家和收藏家身份,其藏品多为稀世之宝。清高宗《实录》中说,蕉林书屋“蓄古书数十万卷”。因此,单论数量,连号称藏书7万卷的我国著名私人图书馆宁波天一阁,其藏书都不过是蕉林书屋的零头。

蕉林书屋原是梁清标祖上的一座别墅,改建后占地面积为40亩。然而目前,这个曾经规模庞大的花园式清代古建筑群仅存正房一间、西厢房一间,面积不足一亩。

“不只是古书,王羲之的《兰亭序》、陆机的《平复帖》、顾恺之的《洛神赋图》、唐寅的《云山图》、宋徵宗的《柳鸦芦雁图》,以及晋、唐、五代至两宋、元、明的名家墨迹等,都曾是蕉林书屋的旧藏。”

文物鉴赏家、石家庄市政协委员许万顺告诉记者,梁清标去世后,其一生潜心搜集的藏品流失殆尽。现在国内外的博物馆中,涉及古代书画藏品的,几乎都有梁氏蕉林书屋的旧藏。

“是一个具备文化符号意义的古建遗存,还是一个私人园寓”。记者了解到,围绕蕉林书屋的定位,争议其实从来存在。因此,作为梁家后人,梁新顺等人多次有关修缮的呼吁均无回应。

单体文物:为何如此孤立无援

其实,面临窘境的不只是蕉林书屋。来自河北省文物局的统计数字显示,目前河北省境内不可移动文物(单体)有3.3万余处。尽管这些文物并没有按照“单体概念”统计归类,但一般来说,它们要么是文物本体在一开始建筑过程中就形成了单独个体,后因其本身的实用、美观等功用被人们保留下来,要么就是文物本体在历史发展过程中,成为形象上的独立个体。石家庄市政协委员许万顺说,因为周围缺少可以构成整体文化带的其他建筑,单体文物往往难以形成文化景观,而正是由于看似缺乏开发利用价值,单体文物的保护常常被忽视。

“观念问题是单体文物保护的难点之一。保护级别比较高、规模较大、便于连片开发的文物,人们的保护意识和重视程度往往较高,而对于单体文物,特别是还没有列入国保、省保单位的文物,人们的重视程度则相对较差。”河北省文物局文物保护处处长刘智敏接受记者采访时如是说。

这种观念上的厚此薄彼与现有文物保护机制“结合”起来,蕉林书屋们的窘境也就在所难免了。据介绍,我国目前文物保护经费主要来自各级财政拨款。为提高资金使用效率,文物部门通常是集中财力保重点,以便把有限的资金用在刀刃上。这样一来,文保资金投入就形成了一个从中央到地方的倒金字塔,越到基层,投入越少。

文物法规定“谁使用、谁修缮”,蕉林书屋原属县建设局公产房,房改后卖给了个人,正房和厢房都有房主。如果让房主花费几十万元来修缮,个人不可能负担得起。基于此,正定县县文保所曾向有关部门提出申请,希望将蕉林书屋腾退、移交,但至今没有得到批复。

梁新顺告诉记者,与无主的田野单体文物相比,这些有主的单体文物保护往往因涉及产权等问题而显得更为艰难。“文物保护不是一次性的工作就能满足的,要靠长年累月、点点滴滴的努力。因此对文物的日常性保护比偶然一次的大规模修缮显得更加重要,尤其是单体文物如果没有完善的日常保护措施,等文物损坏到一定程度,必须用一个浩大的修缮工程时再去补救,很可能造成文物价值不可逆转的损失。”

出路:科学编制文物保护规划

来自石市文物保护研究所的消息说,石市文物局已准备将蕉林书屋申报为第六批省保单位。而正定文物局、正定梁梦龙研究会等则向记者证实,有关部门已原则性同意蕉林书屋原貌恢复的可行性研究论证。

除了保护升级之外,更重要的是对保护单体文物本体的及时修缮和保护性开发。记者从河北省文物局了解到,该局已经对单体文物保护有了较为明确的思路并在逐步落实中。这对处境艰难的蕉林书屋们来说,无疑是件好事。

河北省文物局文物处有关负责人接受记者采访时说,首先是科学编制文物保护规划,对单体文物的价值和现存状况,以及管理和利用条件进行科学评估。此外,就是要将文物保护融入到社会经济发展中去。同时,随着社会的发展,文物保护越来越体现出全民性和社会性的特点。广大民众对文化遗产具有享受、欣赏的权利,同时也负有爱护、保护的义务。

文物保护不是一蹴而就的事儿,无论是保护升级还是开发,都需要各级政府切实加大投入,将文化遗产保护经费纳入本级财政预算,同时特别要警惕以保护为名进行的破坏性开发。否则,单体文物的保护出路,只能是听起来很美。河北大学一位不愿透露姓名的老教授如是说。