■本报记者 孙燕明

据全国各级消协组织统计,2010年保健食品投诉量同比上升23.8%。除质量问题外,涉及广告和虚假品质标示的比例分别为12.3%和10.6%,显著高于普通商品和服务的投诉平均水平。

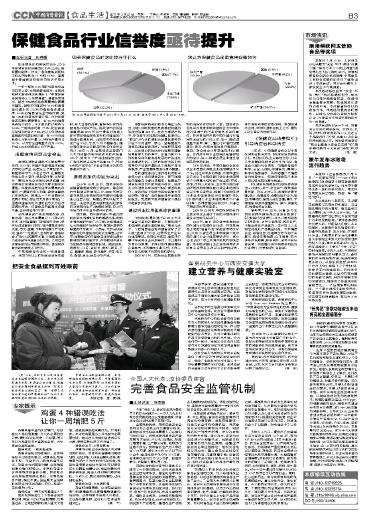

一年一度的3.15国际消费者权益日到来之际,中国消费者报社、中国消费网和新浪网联合推出了“中国保健食品市场3.15年度调查”。调查结果显示,超过70%的消费者需要或很需要保健品。在购买保健品时36.1%的消费者注重功效;33.3%的消费者注重品牌;19.6%的消费者注重市场口碑;只有1.9%的消费者注重价格。在对保健食品品质的满意度上,有48.2%的消费者选择不满意;不太满意的消费者为26.8%;一般满意的有17.3%;比较满意和很满意的合计7.8%。在认为保健食品虚假宣传现象如何方面,有48.8%的消费者认为极为严重;认为相当严重的占26.2%;认为存在虚假宣传的为20.2%;只有4.2%的消费者认为不严重。

虚假宣传问题非常突出

中国保健协会副秘书长周邦勇介绍说,2010年,保健产品虚假宣传问题仍然相当严重,先后发生了阿胶事件、减肥咖啡事件、王老吉事件、山寨版天然维生素E事件、蜂胶事件等,这些事件一度成为社会关注的热点问题,使消费者对保健食品的信任度不断受到重挫。保健食品虚假宣传主要有两种情况:一是肆意夸大功能,政府主管部门在审批时,原则上一个产品最多只批两个功能,但它夸大为多个功能。二是把保健食品的保健功能夸大为治疗疾病的疗效,保健食品只能宣传保健功能,却延伸宣传“疗效”。

从保健食品广告监测情况看,保健食品广告违法主要有以下几种表现形式:未经监管部门审批擅自发布;虽然经过监管部门审批,但严重篡改审批内容,夸大、虚假,不科学地表示产品功效,宣称“一吃就灵”,出现专家、患者形象;广告中出现医疗术语,令消费者误认为该食品与药品有类似疗效;公然宣称保健食品的治疗疾病的功效,甚至将保健食品吹嘘成灵丹妙药。

中国消费者协会的一项调查显示,我国70%以上的保健食品存在虚假、夸大宣传的现象,有相当比例的保健食品为假冒产品。据北京市药品监督管理局2010年第一季度对当地3家主要报纸类媒体发布的保健食品广告进行监测表明,违规发布的保健食品广告80次,涉及24种保健食品。据中国保健协会保健品市场工作委员会统计,去年12月,全国各级监管部门公布的监管信息中被点名的产品有105个,其中11个产品违规添加西药,广告违规被点名的产品有94个,其中46%的产品涉及“不科学的表示功效的断言或保证”。

违规添加药物最为突出

2010年10月30日,国家食品药品监督管理局发布公告宣布,综合国内外监测评估结果认为,2000年被获准在我国上市使用的西布曲明可能增加心血管风险,减肥治疗的风险大于效益,决定停止西布曲明制剂和原料药在我国的生产、销售和使用,已上市药品由生产企业负责召回销毁。

据了解,西布曲明是一种通过抑制食欲实现减肥目的的减肥药品,此前在国内减肥药中广泛应用。在我国数百亿元的减肥产品市场中,有国药准字的减肥药仅为其中一小部分,大部分以减肥食品和保健食品的形式在销售。近年来,减肥食品和保健食品非法添加西布曲明的现象时有发生。西布曲明产品多为盐酸西布曲明口服制剂,包括曲美、澳曲轻、可秀、赛斯美、曲婷、浦秀、亭立、奥丽那、曲景、新芬美琳、希青、申之花、衡韵、苗乐、诺美亭等产品。

中国保健协会副秘书长贾亚光指出,目前,我国批准的具有减肥功能的保健食品有223个。在这些减肥产品中,存在着不尽规范的问题。如果说以“曲美”为代表的减肥药品是因原料的风险评价而退市,那么一些减肥类保健食品则是有意违法。与减肥药品相比,非法添加药物成分的减肥保健食品具有更大的危害性,还有为数不少的没有获得保健食品批号的产品违法宣称减肥功能,违法的保健食品和无批号的产品都严重扰乱了减肥产品市场秩序,严重危害消费者的身体健康。

目前违规添加化学药品的情形主要集中在6类保健食品中:调节血糖类保健食品中添加降糖药;减肥类保健食品中添加利尿剂或兴奋剂;抗疲劳类保健食品中添加“伟哥”或近似成分;改善睡眠类保健食品中添加安定类药物;“增高”类保健食品中添加生长激素;免疫调节类保健食品中添加中枢食欲抑制剂。

建设行业信用体系迫在眉睫

“信用危机是保健行业20多年来一直背负着的沉重枷锁,开展保健行业信用体系建设迫在眉睫。”贾亚光表示,今后消费者选购保健食品除了要认准“蓝帽子”标志,还要看生产企业的信用等级。按照有关规定,信用评价要坚持会员企业自愿参加,不以盈利为目的的原则,不得以任何理由强制企业参与,不得增加企业负担。不得以任何名义收取评价赞助费的原则。

2008年5月,国务院全国整顿与规范市场经济秩序办公室、国资委协会办正式批准中国保健协会为中国保健行业唯一的行业信用体系评价单位,并负责组织开展中国保健行业信用体系建设的六项工作:第一,推进诚信宣传教育;第二,强化行业信用制度建设;第三,利用信用信息开展服务;第四,对会员企业开展信用评价;第五,加强对会员企业信用风险管理知识的培训;第六、协助会员企业建立信用风险防范机制。

2009年开始,中国保健协会在会员企业范围内开展企业信用等级评价工作。经过半年多的筹备,中国保健协会已成立了中国保健行业企业信用等级评价领导小组和由广告监督、市场、法律、社科以及食品、卫生等方面的专家所组成的中国保健行业企业信用等级评价专家委员会,编制了《中国保健行业企业信用等级评价管理办法》、《中国保健行业企业信用等级评价指标》等一系列管理办法和文件,并通过了商务部的审核备案。

2009年12月末,中国保健协会的三家会员企业通过了首批中国保健行业企业信用等级评价。

2010年,有41家企业申请参加中国保健行业信誉保证行动,并在其商品上使用“信誉保证”承诺自律明示标志;共有19家会员企业申请第二批中国保健行业企业信用等级评价,其中16家通过了第三方推荐机构的资格审查。经中国保健行业企业信用等级评价专家委员会多次评议和严格审核,并在商务部中国反欺诈网、中国保健协会网、中国保健市场网上公示,最终6家企业获得信用等级。

《保健食品消费指引》引导消费者科学消费

今年初,中国消费者协会与中国保健协会联合发布《保健食品消费指引》。该《指引》从企业诚信经营、行业良性发展和保健食品安全的角度,倡导企业履行社会责任,向消费者提供科学、安全、有用的保健食品,再辅以科学的消费指引,从而增强广大消费者的消费信心,促进保健食品行业进入可持续发展的良性轨道。

《保健食品消费指引》向消费者提出6项建议:第一,安全第一,理性消费是前提。第二,科学认知,辨清标志是关键。第三,合理选购,读懂功能不可少。第四,正确使用,食用方法要合理。第五,平衡膳食,积极保健强身体。第六,保留凭证,消费维权有依据。

周邦勇表示,迄今,已有20多家知名品牌保健食品企业联合签署了《积极履行社会责任、科学开展消费指引》承诺书。这些企业承诺,规范生产,不擅自改变产品配方、生产加工工艺和经批准的产品质量标准,保障消费安全;诚信经营,杜绝概念炒作和不实宣传,科学引导消费;公平竞争,努力提升产品质量;服务到位,完善产品标签说明;积极履行保护消费者利益的社会责任,自觉接受社会监督。