|

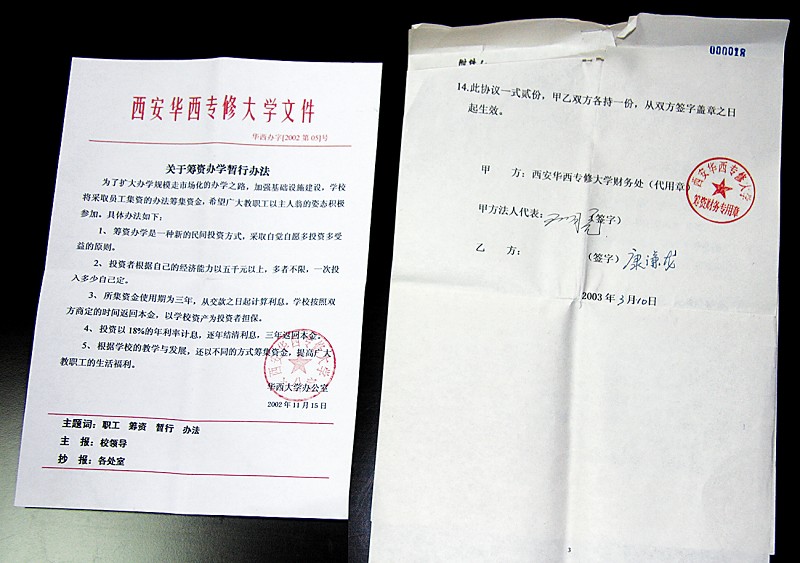

西安华西专修大学高息集资夸大宣传

作者:周余涛

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A4 版:教育培训】

|

|

本文所在版面导航

·西安华西专修大学高息集资夸大宣传

|

|