|

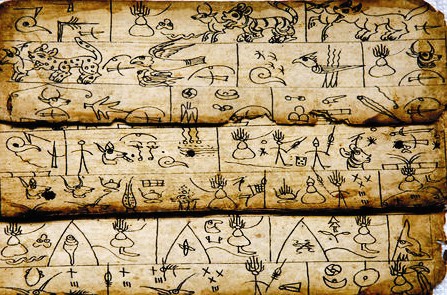

云南少数民族古籍保护面临“双重流失”困境

作者:杨颖融

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A5 版:文体市场】

|

|

本文所在版面导航

·云南少数民族古籍保护面临“双重流失”困境

|

|