图1:南京城跨江而居 资料图片

图2:夜幕中的秦淮河

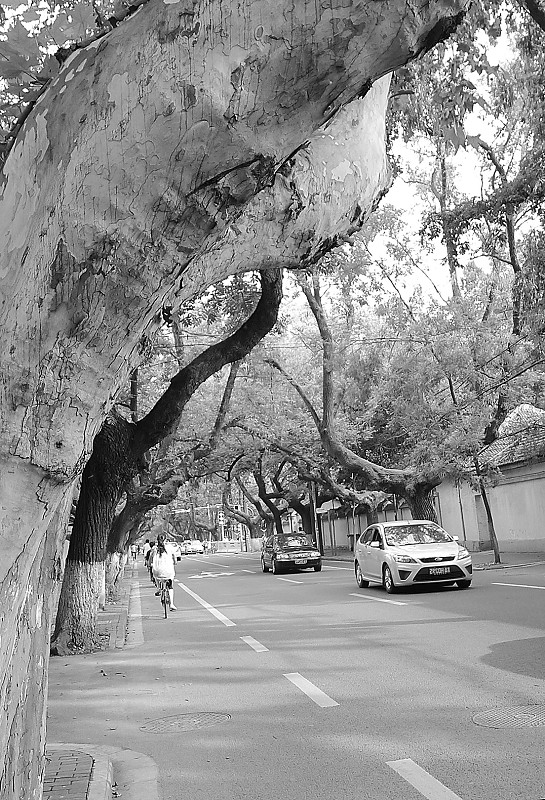

图3:◆ 高 大 壮硕、葱郁如盖的梧桐树是南京城的一个标志

图4:玄武门

图5:大明路汽车街

图6:自行车是南京人中距离出行的主要交通工具交通拥堵成为最令人头疼的问题 资料图片

■本报记者 倪 敏 文/摄

一

入夜,南京秦淮河畔,夫子庙依然延续着白日的喧闹。庙前街上,来自全国各地的游人川流不息;文德桥头,两岸的灯火映着河里的游船;而夫子庙外的街道上也是一片车水马龙的景象。

南京,这座长江边有着2400年历史的古城,自公元229年东吴孙权迁都以来,历史上先后有10个朝代在此建都,故有“十朝都会”之称。

作为长江的一条支流,全长约110公里的秦淮河被称为南京人的母亲河,孕育了世世代代的南京人,也承载着古都的独特文化。

漫步在南京城里,随处都可以触摸到历史的遗迹:中山陵依山而建,结构严整,观之而生一股浩然之气;夫子庙建筑群古色古香,漫步其间,让你体味明清时代的市井繁荣;中华门气势宏伟,设计巧妙,置身城内,壁垒森严,耳边似有战马嘶鸣;此外还有灵谷寺、石象路、三国东吴所筑石头城遗址、明代朱元璋的陵墓(明孝陵)以及革命纪念地雨花台等,引人遐思无限。

经过几十年的发展,南京已经成为全国重要的综合性工业生产基地、长三角经济核心区的重要中心城市,国家重要的综合性交通枢纽和通信枢纽城市。

古老悠久的文化遗产,现代文明的经济都市,与蔚为壮观的自然景观使南京变得更加富有魅力、充满活力。

二

南京跨江而居,北连辽阔的江淮平原,东接富饶的长江三角洲,市区东倚钟山,西傍长江天堑。长江把这座城市划成南北两个部分。

得天独厚的地理位置,让南京素有“东南门户,南北咽喉”之称,成为联接南北交通的一个重要枢纽,如今更成为我国东西水运大动脉——长江与南北陆运大动脉——京沪铁路的交汇点。

南京距入海口380公里,通江达海,历史上车船制造业和内河、沿海、远洋运输业就十分发达。而今,铁路、公路、航空、水运等,构成了立体化、大运量的交通运输网络。

南京城大部分地方处于江南,但是比它更南的城市却不承认它属于南方,因为它不够精致。而比它更北的城市也不认同它的粗犷,因此南京也不属于北方。一方水土养一方人,居于“不南不北之地”的南京人,性格特征则是南北兼而有之。南京人的性格既有南方人的细腻委婉,又不缺乏北方人的豪气和勇敢。

仅就饮食习惯而言,一般来说是“南米北面”、“南甜北咸”,而南京人,有以食米为主的,有以食面为主的,也有既食米又食面的人群,较之南方和北方人的饮食习惯均有差异。咸淡口味也是如此。

在南京有名的美食街狮子桥,既有当地小吃尹氏汤包、鸭血粉丝汤,也有地道的川菜、湖南菜,连意大利面、泰餐和韩国烧烤也在这里安营扎寨。难怪初到南京的外地人常常会感叹,南京人的口味太杂,无特色可言。

再说人的语言特征。南京人不论男女,说起话来大都比北方人要温柔和婉转些,但比起南方人,又显得“直”且“爽”,没有那些“花花肠子”,更不会那么慢声细语。

南京这个城市包容性强,是有它的原因的。作为一个移民城市,从东晋开始,南京每次改朝换代,都意味着一次移民潮。南京作家叶兆言曾经这样写到:“南京从来就是一个宽容的城市。事实上,生活在这个城市里的人,很少去思索自己究竟是不是南京人。”

六朝古都、十朝都会,历史兴衰,朝代更替,长期生活在这片历史沉积厚重的土地上的人,思想多不偏激,行事相对稳健,不偏不倚。那种招摇过市、哗众取宠之类的事情,是大多数南京人不屑的。

三

悠久的历史,赋予了南京这座城市独特的气质——一种难得的大气与包容。这使得南京人在消费上更加内敛和低调。

自上世纪90年代,南京由于地处我国沿海开放地带与长江流域开发地带的交汇部,经济发展迅猛,对外交通四通八达,这也为南京人的汽车消费奠定了良好的基础。

南京人直爽、厚道、生活安逸,这样的性格特点决定了在汽车消费观念上的不同。与上海、杭州等城市的消费者不同,南京人有10万元钱是绝不会买15万元的车,少了超前消费的意识,购车更多了份理性。

南京一家4S店的经理分析说,“南京汽车消费主体在30岁-50岁之间,年龄相对比较成熟,而在广州、深圳、杭州等地,20岁—30岁的人群已成为汽车消费绝对的生力军。南京人的消费观念相对保守一些,在消费观念上更趋稳重。”

有汽车专家这样评价:“南京的消费者不太注重产地,只要价格能承受,款式、配置、服务好就买,人们的消费理念相对成熟且包容。”

南京作为省会中心城市,有着大城市的优越感,中心城市的优势,但是南京居民的可支配收入在长三角地区并不是排在前几位,南京2011年的汽车拥有量甚至要低于苏州。一直以来,经济型轿车在南京车市占了大半壁江山。

有数据显示,2011年南京2.0L及以上的大排量豪华轿车销售量占全市整车零售的40%左右,而小排量及中等排量车经济型轿车销量占整车销量的60%左右。经济型轿车仍是广大南京市民的首选。进入2012年,这种消费比例并没有发生太大变化。

四

据南京市统计局最新数据显示,近年来南京私家汽车拥有量大幅提高,汽车保有量从2002年上半年的17.37万辆,增加到2012年上半年的108.34万辆,私家车占汽车保有量的比重,从2002年上半年的41.9%提高到2012年上半年的76.9%,10年提升了35个百分点。以南京常住人口810万计算,平均千人拥有私家车数从2002年的10.05辆提升到2012年的102.78辆,平均不到10人中就有1人拥有自己的汽车。

说到买车,南京人自然会想到大明路。记者从南京市大明路汽车街企业科科长程翔口中得知,大明路占据南京整车销售市场的半壁江山,仅今年上半年汽车销售额就已达70亿元。

位于南京市区东南部的大明路地处宁沪高速、宁杭高速、宁马高速等交通要道连接处。2001年前,这里还是尘土飞扬、杂草丛生,仅有零星十几家自发集聚的汽车修理厂。2001年10月,南京市计划委员会正式批准成立大明路汽车街。2002年,“大明路汽车街管理办公室”挂牌成立,大批4S店开始兴建。

2003年9月,这里建起了全国第一个车管所外的上牌点。之后,车辆购置税的征收机构也搬到这里,新车检测线、各大保险公司、银行也都纷纷跟进。

2006年,凭借税收额、销售量及品牌集聚三个全国第一,大明路获得"中国特色商业街"称号,是获此殊荣的全国16条商业街中唯一的汽车商业街。

而今,在3.4公里长的大明路及周边,已聚集几十家品牌4S店,形成了汽车销售、服务、二手车、汽配、租赁、物流、检测、上牌、年检等一条龙产业链集群。

随着大明路店面饱和,位于江宁区东麒路的汽车商务文化博览园后来居上。目前园区内的25家汽车专营店,几乎全部为该品牌在南京乃至江苏地区的旗舰店。目前,南京城北的红山片区、栖霞片区以及江北的4S园片区也是4S店集群,也分流了一街、一园的消费者。

虽然南京的汽车消费能力不能与同处长三角地区的杭州、宁波和苏州相提并论,但南京作为传统的工业城市,汽车制造的历史却可以追溯到上世纪50年代。

南京的汽车工业一度在建国后长期居于中国汽车产业第一方阵,长春一汽、湖北二汽、南京南汽曾经是中国汽车工业的三大重镇。历经50多年的发展,南京已经拥有整车生产企业6家(上海大众、长安马自达、上海汽车、南京依维柯、南京金龙和南京长安),专用车、客车生产企业16家,拥有“重、中、轻、微、轿、专”等系列完整、品种齐全的整车产品线。装备水平和技术能力总体处于国内领先地位,轿车生产的装备和产品技术拥有世界领先水平。

今年7月23日,南京出台《南京市政府关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见》(以下简称《意见》)。其中,在“大力促进汽车消费”方面,《意见》表示将“鼓励使用节能和新能源汽车”和“改善汽车消费环境”。

雄厚的汽车工业背景和网开一面的汽车消费鼓励政策,都让人们对未来的南京汽车市场有了底气。

五

记者在南京采访时还发现一个有趣的现象,很多车主是骑摩托车和电动自行车上班的,在二手车市场上也经常会发现五六年才跑了一两万公里的车。

日益增加的机动车保有量,让南京城市道路的拥堵不断加剧,这让这个汽车拥有量刚刚步入百万辆的城市时时感到出行的巨大压力。加上中心城区的停车费大幅提高,油价飙升,很多人纷纷弃车改换公共交通工具。最近,南京市统计局公布的2012上半年南京交通运输总体情况就显示,在城市交通上,地铁、公交客运量都增长了,出租车客运量反倒在下降。

在某机关工作的陈先生又重新骑上了电动自行车,“现在私家车越来越多,堵车没法避免,开车上下班把时间都浪费在路上了,还不如骑车方便。现在只有周末全家出门时才会开车。”

其实,像陈先生这样弃私家车改用其他交通工具的人不在少数。据了解,南京的机关、企事业单位一般集中在玄武区、鼓楼区等中心城区,加上公交线路日益发达,地铁1号线、1号线南延线、2号线共85公里的轨道交通纵贯城市南北,大大方便了市民的出行。因此,随着城市道路拥堵加剧,很多市民上下班,宁愿选择自行车、摩托车以及地铁、公交。《2010年南京交通发展年度报告》显示,自行车逐渐成为南京市民中距离出行的主要工具之一,近4成南京人出行还是选择自行车。根据年报,主城区居民出行方式结构为:步行25.43%,自行车37.61%,私家车6.89%,公共交通(含地铁)21.86%,出租车2.58%。

南京的绿化程度不仅闻名于世,也让生活在这座城市的人们有一种自豪感。南京人常说,别看我们南京热,但是夏天出门不用打伞。夏日,遍布街巷的法国梧桐绿荫葱茏,为无论骑行还是步行的人遮蔽了暑热,而亚热带季风湿润气候也让人们春秋出行免除了风干物燥的烦恼。

在这样的环境里,无论骑车还是步行,对南京人来说都是一种乐事。

六

作为中国科教第三城、华东第二大城市、2014年夏季青年奥运会举办城市,种种的光环在赋予南京荣耀的同时,也带来了一系列的压力,其中城市交通拥堵就是一个最令人头疼的问题。

“交通如此多焦,引无数大款上公交。惜奥迪A6,慢如蜗牛。奔驰宝马,无处发飙。一代天骄,兰博基尼,泪看电驴把车超。俱往矣,还数自行车,边蹬边笑。”9月3日,南京市70万名中小学生新学期第一天正式上学,南京城遭遇近年来最严重的拥堵。南京市民就用这样的打油诗,以戏谑的口吻描述了人们在拥堵的早高峰里上班上学时的焦急、抓狂的状态。

曾有人半开玩笑地告诉记者,现在的南京城里大大小小的工地有近百个。这种大范围的施工建设,也加剧了拥堵。据记者了解,今年以来,市政建设、老城改造对道路影响的范围很大,占道施工使原本不富余的道路显得更加拥挤。

另一大尴尬是,随着城市汽车拥有量的增加,机动车泊位缺口也越来越大。目前南京市汽车保有量已超过百万辆,但全市现有停车泊位仅17万个。

今年2月1日起,继北京、成都等城市之后,南京开始实施新的停车收费政策。新政体现了“五高五低”的原则,即:道路高于非道路、停车收费中心区域高于非中心区域、白天高于夜间、长时间高于短时间、大型车高于小型车。同时停车收费计时方式也进行调整,除了计次收费外,计时收费由每30分钟计时改为每15分钟计时。

新政的目的是分流道路停车、减轻交通压力、缓解停车难。从实施半年的情况看,价格杠杆发挥了作用,调控达到了预期效果。

然而,治理城市交通拥堵,仅仅挥舞价格“指挥棒”显然不够。