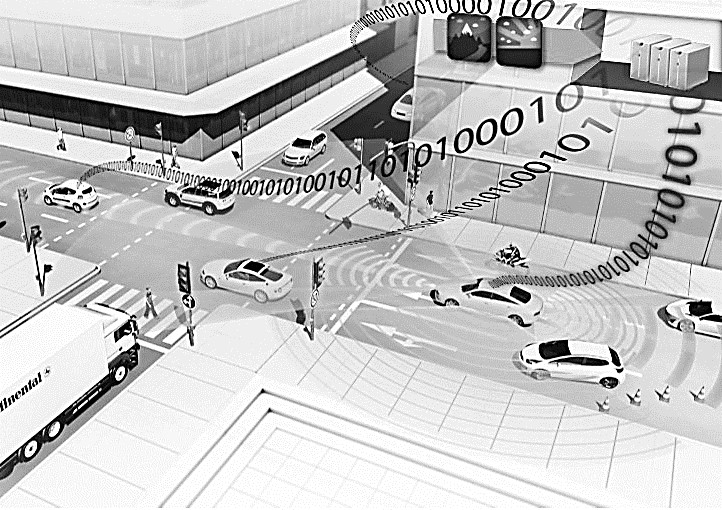

图:自动驾驶技术示意图 资料图片

■本报记者 李方

完善与量产

今年的北京车展,谁是最火的新技术主角?自动驾驶技术!

从北京车展看,自动驾驶车辆相关技术的完善与量产,已成为全球汽车制造商只争朝夕的重头任务。

谈到自动驾驶,很多人会以为这是一个汽车技术的新领域,其实不然。

自动驾驶的历史非常悠久。1939年,通用汽车已经提出自动驾驶概念。1960年,斯坦福大学就开始了开发和研究自动驾驶技术;那时的目标主要针对在月球上行驶月球车。19年以后,这辆月球车已经可以在100平米左右的房间里面实现自动驾驶了,不过开一圈要一个多小时。

虽然自动驾驶概念早已有之,但汽车企业为其倾巢而出却是最近一年才出现的。

梅赛德斯-奔驰希望,在今后10年内实现自动驾驶功能量产车上市、重归豪华车领军车企的宝座。

2013年,奔驰S级实现真正的无人驾驶。为了记录这个“历史性”的试验,奔驰特意选择重走1888年奔驰创始人卡尔·本茨的太太当年首次驾车长距离走过的那段旅程,即从德国曼海姆到普福尔茨海姆,全长共计约100公里,时速达到100km行驶。奔驰的意图很明显,汽车发明者再次发明汽车。

奥迪、宝马为开发抢占自动驾驶技术高地,也都不遗余力。“奥迪的目标是向飞机看齐,飞机可以实现无人驾驶,奥迪也在朝这个方向努力。”早在2011年奥迪科技日上,奥迪总部一位人士就向记者表示,未来5年,奥迪有可能实现无人驾驶功能。

宝马在自动驾驶领域耕耘良久,最近发布了高度自动化驾驶技术。雷诺 发 布 的 自 动 驾 驶 原 型 车NEXTTWO,有望于2020年推向市场。日产宣布将在2020年对尼桑和英菲尼迪旗下所有车型进行自动驾驶全方面车型的推广。沃尔沃宣布,将在2020年正式推出无人驾驶的汽车。

但谷歌、特斯拉、苹果显然等不及了。其实谷歌在2012年就实现了无人驾驶车路试,而特斯拉的埃隆·马斯克放出豪言,2020年太久,特斯拉3年即可推出无人驾驶汽车。

现状与预期

Strategy Analytics汽车电子服务(AES)分析师李建宇在北京车展前曾做了一场题为《自动驾驶的现状与未来》的精彩演讲。他介绍了美国高速公路安全管理局对自动驾驶智能化程度进行的5个不同阶段的划分。

第一阶段是完全的人工控制阶段——完全需要人工控制车辆,包括刹车、转向、油门等;第二阶段是特定功能的自动控制。自动控制在一项或者更多项的特定控制功能中实现,如电子稳定控制(ESC)或辅助自动刹车;第三阶段是组合功能的自动控制,至少两项基本控制功能可以自动协同工作,比如自适应巡航控制与车道保持的结合;第四阶段有限度的自动驾驶,在特定的交通条件下,驾驶员可以实现所有关键性安全功能的托管;在必要的时候,车辆可在充足预留时间的前提下将控制权交给驾驶员,如谷歌的无人车项目、国防科大在做的自动驾驶项目;第五阶段完全的自动驾驶,车辆可在整个旅行中自动执行所有关键性安全驾驶功能并检测道路状况,驾驶员只需要输入目的地信息或导航路径信息。

在李建宇看来,目前自动驾驶水平正处在第三阶段和第四阶段的早期。这一时期的特点就是高级驾驶员辅助系统(ADAS)——“有限度的自动驾驶”阶段的早期,这是从目前市场的行为及趋势来判断的。

自动驾驶并不是要把驾驶员完全替代下去,而是作为一种新的功能和特色服务向消费者提供,驾驶员可以自动选择是否使用这项服务。这样,消费者就有了选择的自由,在堵车的时候他们可以干一点别的,当想开车的时候他们也可以选择开车。

在车云网主办的“自动驾驶——从技术到商业”沙龙活动上,大陆集团车身电子解决方案中国区总监文英棠先生认为,自动驾驶技术不是一个完全的创新,而是在原有的ADAS基础之上进行逐步的演进和进化。所以说,自动驾驶的实现也将会通过逐步变革的方式实现。大陆集团预计,2016年,能够实现自动驾驶的水平是:在高速公路上出现了堵车或者是低速的情况下车辆可以帮助驾驶员处理驾驶任务;2020年,驾驶员不需要再监控整个车辆了,用户可以在驾驶时读书或查阅邮件;2025年,能够实现完全的自动驾驶,并且车辆能够以更高的速度在路面上行驶。

发展与阻碍

奔驰S长达100公里的自动驾驶路测证明,从技术角度而言,实现智能驾驶就是分分钟的事儿。

为何汽车品牌之前对自动驾驶汽车发展进程遮遮掩掩?

因为,自动驾驶的背后,不仅是汽车简单的科技跨界,包涵了汽车制造商诸多的考量。

除去成本问题,当一辆自动驾驶汽车发生轻微事故,谁应该为造成的损失负责?责任如何分担?到底是汽车制造商、智能控制技术软件商还是驾车者?

目前,这些规则大部分尚待确认,而制定这些条款,需要极其慎重。如果相关法律对自动驾驶系统过于严厉,使得驾车者对自动驾驶技术开发商发起诉讼,智能技术公司就有可能彻底放弃这一领域。反言之,如果自动驾驶系统任何自行操作,法律一定要追究驾车者的责任,那么,消费者可能会不敢去购买自动驾驶汽车。如何在两个极端之间找到一个平衡点,这才是令各大汽车制造商头痛的问题。