■本报记者 桑雪骐

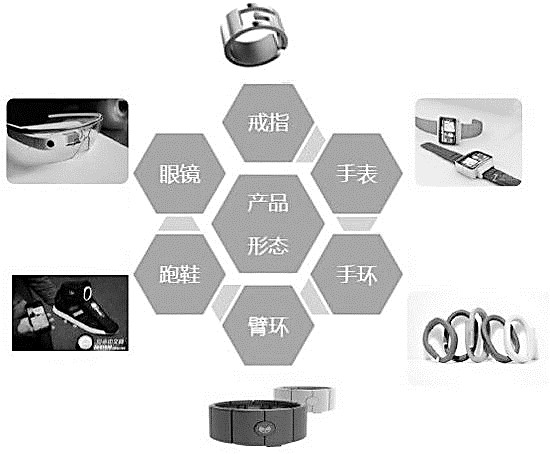

2014年,被业内誉为可穿戴设备元年。瞄准其巨大的市场潜力,谷歌、百度、小米等互联网企业,三星、索尼、LG、宇龙酷派等终端企业,联想、戴尔等IT企业,英特尔、高通等芯片企业纷纷切入穿戴式设备行业,智能腕表、智能手环、智能戒指、智能项链等相继被推向市场。在5月14日开幕的第十七届科博会上,智能穿戴式设备再次成为人们关注的热点。但是,作为市场上第一批吃螃蟹者,却是吐槽者居多。对此,有业内专家日前在接受本报记者采访时指出,只有整个产业链的不断创新,才能推动这一市场不断前行。

市场发展迅速

“虽然可穿戴设备被认为是智能终端的重要发展方向之一,但在其市场预期上,各个分析公司给出的数据存在很大差异。”赛迪智库电子所、软件所所长安晖介绍说,比如对于出货量,最低的预测是到2016年为940万台,而最高的预估则认为到2018年就会达到5.61亿台;而在市场规模方面,最低预测是到2014年达到15亿美元,但也有公司认为到2015年市场规模就可以增长到300亿美元到500亿美元。

安晖认为,可穿戴设备的发展目前面临4个方面的问题:产品功能成本尚待提升,产品应用服务亟须强化,产业链整合能力亟待提高,产业化细分市场有待开发。

对于可穿戴设备,人们普遍具有四类需求:健康、安全、运动、社交。但对于不同的人群来说,其具体需求又有所差异。比如年轻人群体的特点是活力充沛,爱好运动,崇尚时尚,渴望交流,所以应该更多地从他们的运动需求上着手;而老年人大多行动不便,健康诉求强烈,对产品价格的敏感度也高,因此产品的功能开发可以从其子女的需求角度出发,比如定时监测老人的身体指标,并且发送给子女,让其放心。

安晖认为,可穿戴电子设备的发展涉及整个电子信息产业链,谁能把这几个领域应用好、结合好,谁就能发展得更快。只有政府相关主管部门体系化地推进产业链的发展,才能使得可穿戴设备、乃至可穿戴设备的整个产业得到较快的发展。

实用性仍欠缺

“智能手表其实就是女儿的一个玩具。”消费者周女士告诉记者,正在上中学的女儿刚刚拿到智能手表时爱不释手,还用它在星巴克等地方上网,不过手表窄窄的屏幕只能显示三行文字,而且小巧的键盘,即使是女儿纤细的手指操作起来也并不灵便。现在新鲜劲儿过去了,就不怎么摆弄了,平时的用处也就是能把手机放在书包里,来电或者来短信了,它能够提示一下。

几年前摩托罗拉刚推出智能腕表MOTOACTV时,消费者王先生就请人从国外代购了一款。这款智能手表可以通过GPS记录用户运动轨迹,还能充当随身音乐播放器。但是使用几次后,王先生的兴奋就被烦恼取代:电池续航时间太短,一天一充,甚至一天都坚持不了。据了解,目前三星、索尼等推出的智能手表,续航能力有所加强,但电池技术没有突破、使用时长仍然是这类产品的硬伤。TCL通讯科技控股有限公司研发总监孙力认为,功耗、电池寿命以及传感器都是阻碍可穿戴设备市场发展的因素。只有当可穿戴产品的功耗能够降低到一周充一次电的时候,其使用的便利性才能达到人们的要求。实现尽可能低的系统功耗是可穿戴设备的主要技术挑战之一,同时也需要创新的算法和更好的传感器的配合。“我也使用过很多智能穿戴设备,光手环就试用过10个以上,还有谷歌眼镜。在使用这些设备之前我抱着很大的好奇心,然而仔细研究之后,我对实际的体验效果比较失望。”在2013互联网大会上,小米科技CEO雷军表示,可穿戴智能设备的整个产业链还未真正成熟,真正大规模使用还要假以时日。

美国市场调查公司EP的一项调查显示,2013年有1/3购买了智能穿戴设备的美国消费者,在6个月后放弃继续使用。市场调查公司CCSIn-sight的一项调查也表明,美国和英国已拥有智能穿戴设备的用户中,40%的用户已停止使用这些产品。这说明,智能穿戴设备要想出现智能手机那样的普及热潮,需要解决电池续航和实用性等硬伤,并形成用户期待的那种从终端到服务的立体商业模式。

准确性还不够

“我一上午都在家,可是中午的时候,智能手环居然显示我已经走了4000多步。”消费者张先生告诉记者,他和几个朋友约定开始每天1万步的锻炼计划,晒在社交圈里的数据起到了大家互相监督提醒的作用。但是,这样的数据让张先生感到挺郁闷,“好像自己撒了谎”。

郭小姐也是智能手环的尝鲜者,但她的智能手环现在也躺在抽屉里。“不能把它的数据当真。比如运动记录,只在跑步或者打球时比较精确,但有时候手上动作稍微大一点,它就认为你在跑步。再比如记录睡眠状态,有时发现它的记录完全不可靠,明明睡得很浅中途醒来两次,图标却显示深度睡眠状态很好。”郭小姐这样抱怨。

清华大学研究空间物理的学者“低碳”告诉记者,这些电子手环针对运动的检测是通过内建的震动马达和动作感应器来实现的,通过手臂震动、摆动的幅度来判断使用者的活动情况。运动传 感 器 包 括MEMS加速计、MEMS陀螺仪、电子罗盘和MEMS压力传感器等,可以感应物体的运动情况。目前,传感器的技术已经比较成熟,因此一般情况下监测性能较为良好,进而根据体重、运动时间和运动速度得出所消耗的卡路里数值。不过,由于手环只是佩戴在手臂上,上肢的运动幅度等起决定作用,所以也就有可能会产生误差了。

“现在有很多人或者是公司都在思考可穿戴设备上可以采用什么样的传感器,特别是运动和健康相关的传感器。比如智能手表中用光学的方法来测量心率或是血氧的时候就可能会遇到的一些问题,而可靠性是其中非常重要的一个问题。”奥地利微电子公司应用经理李圣均解释说,其基本的原理是当血液在动脉血管中流动时,血管会随着心脏的跳动扩张和收缩,再通过检测由皮肤反射回来的光强的变化测量心率。这听起来很简单,但是在自然环境中存在许许多多的光源,甚至肤色的深浅都会对测量产生干扰。另外,当人们摆动手臂的时候,血液在血管中也会晃动。这就会产生由于运动引起的虚假的心跳信号。人们必须通过光学的、电子的、机械的科技,再配合可靠的算法,用多种不同的技术来消除或是减少这些干扰因素的影响。

不过,西安中星测控有限公司董事长谷荣祥认为,对于一个人的健康来说,一时的数据是否精确并不重要,由于佩戴的方便和舒适性,使得人们更愿意使用,并通过长期的检测,判断人们的身体状况的发展趋势,能够给出恰当的提醒才更为重要,这也是可穿戴产品被人们认可的重要因素。

售后亟待跟上

今年春节,消费者陶先生以1500元的价格为儿子购买了一双植入数字感应芯片的运动鞋。但是穿了一个月,鞋头内侧就产生了开裂,陶先生跟儿子商量后,到商场将鞋退货后换购了一双耐克普通气垫运动鞋。

在可穿戴电子产品的使用者中,陶先生算是幸运的。在记者采访过程中,不少消费者表示可穿戴电子设备虽然价格不菲,但是往往只能当成一次性用品,当产品出现故障后便被随手丢弃了。比如同属于耐克的智能手环Nike+FuelBand只提供一年的“有限保修”:只有存在“材料或工艺瑕疵”才能免费修理或更换,而且只能在美国、加拿大和英国等国家的Nike零售店进行保修,对于通过“代购”的方式购买到产品的消费者来说非常不便。同样,消费者在苹果官网可以购买到其智能手环JawboneUP,但苹果官网明确表示“不负责售后”。消费者只能按照JawboneUP的相关售后说明来进行维修。

一位购买了智能手表的消费者戴先生则告诉记者,他和几位同事去年初通过海外代购了JawboneUP第一代智能手环,单价约1400元。但智能手环的电池容量衰减很快,用了不到3个月,就彻底充不进电了。另两位购买这款手环的同事,也先后遇到同样的问题。当戴先生联系代购的淘宝店铺时,对方表示时间过去太久,购买地又在美国,他们没办法保修。

相比而言,购买国内的可穿戴电子产品在售后服务上相对便利些,比如咕咚手环的保修期为一年。

(本版图片均为资料图片)