图1:资料图片

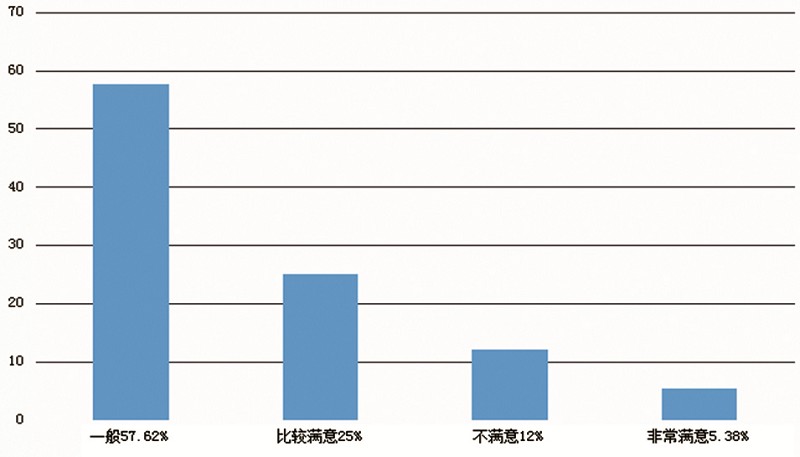

图2:您对入驻电商的服务是否满意?

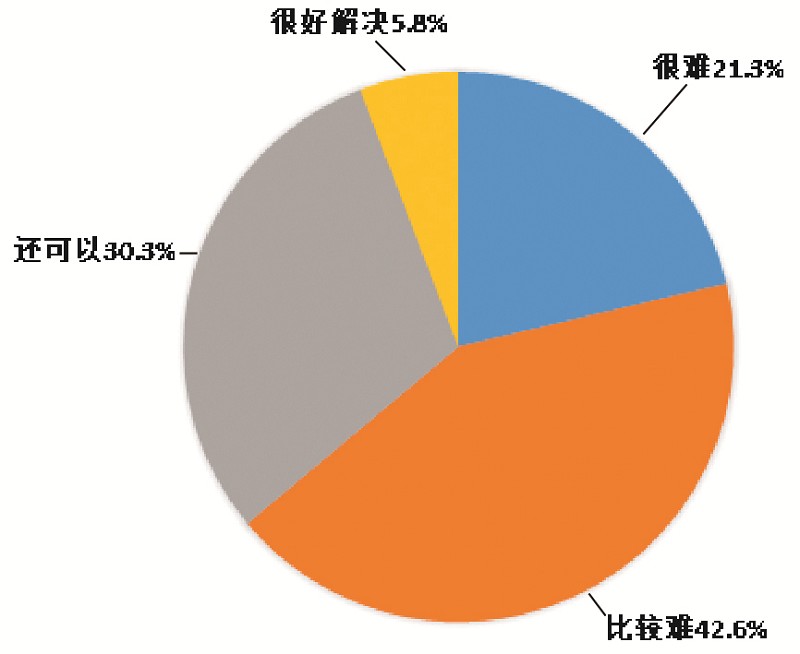

图3:您认为与入驻电商解决纠纷难不难?

本报与中国消费网、安全联盟联合调查发现:89.47%的受访者认为入驻电商的售后服务不及电商自营平台,89.09%的受访者认为当入驻电商不能完成服务承诺时,电商平台应承担相应责任

■本报记者 李燕京

伴随着互联网的发展,各大电商大佬们也纷纷开始开放平台,转型成为多元化的“百货商场”。京东商城、当当网、亚马逊等在内的电商平台都采取的是“自营+商户入驻”模式。而随着新模式的广泛应用,问题也随之而来。商品不由平台运营商来配送,导致送货慢;商品的进货渠道多样化,导致质量、真假难保障;遇到问题平台与入驻电商相互推诿,导致消费者投诉无门……消费者对入驻电商不够信任,同时也质疑电商平台的监管缺位。

商品真假难辨认

对于入驻电商的商品质量,目前,不少消费者持怀疑态度。本报与中国消费网(www.ccn.com.cn)、安全联盟(www.anquan.org)联合调查发现,有71.43%的受访者认为,同样的商品,入驻电商与电商平台自营的质量是有差别的,前者让人颇受困扰。

从调查中可以明显地看出,消费者对于入驻电商缺乏信任。当然,这种信任危机并非毫无凭据,而是消费者通过亲身经历与大量的事实得出来的结论。

在采访中一位消费者说:“在电商平台上搜索同样的商品,常会发现价格差距很大,一般情况下,自营商品都比较高,但是商品质量有保障。一部苹果手机的数据线,有的卖几元,还说是苹果认证正品特价。我想反正便宜,就买了一根,但是怕出问题,同时又买了一根电商平台自营的,后者价格50多元。没想到一对比,真的是一分价钱一分货。”

王先生在某知名电商平台的入驻电商处买了一个剃须刀,结果收到货用了才两天,产品就出现故障。王先生找到卖家要求退货,卖家说如果不是使用问题,就要开具相关的证明,证明质量有问题才给退货。王先生没有时间和精力去开证明,于是就找到电商平台投诉,结果却被告知要直接找入驻电商解决,因为商品不是他们出售的。

其实,入驻电商不仅是提供的商品质量常常存在问题,商品的真假也让人不太放心。2014年7月9日,美孚官方发布了京东卖假机油的声明,称在对油样进行检测之后发现该商城所售美孚机油为假冒产品。向来以“正品行货、品牌直销”著称的京东随即回应称,该产品是其平台第三方卖家卖出的。

紧接着,又有消息传出,祥鹏恒业作为入驻电商,其向1号店、亚马逊(中国)、唯品会等提供的奢侈品均为假货,由此,把聚美优品、京东、亚马逊(中国)、1号店、国美在线、走秀网等一大批知名电商平台推向了风口浪尖。

在记者暗访时,当当网客服就表示,只有标注为当当自营的商品才能保证为正品,而对于入驻电商销售的商品,当当“无法作出正品担保”。记者还给京东、亚马逊、苏宁易购、国美在线的客服打电话,得到的答复都是“无法保证入驻电商的商品为正品”。

服务水平差距大

本报与中国消费网、安全联盟联合调查发现,89.47%的受访者认为入驻电商的售后服务与电商平台自营平台存在差异。同时,调查还发现,受访者们对于入驻电商服务的评价也不高,仅有5.38%的受访者非常满意,25%的受访者认为比较满意,57.62%的受访者认为一般,12%的受访者不满意。

服务的重要性不必多言,先不说商品介绍是否恰当、送货速度是否让人等得心急,单说售后服务,如果不到位,安装有问题,消费者购买的就只能是个不能用、不好用的半成品。但是多数入驻电商由于自身服务能力有限,服务不到位甚至缺失是经常的事,给消费者带来了很大的困扰。

调查中一位消费者说,服务的一个小错误就可能造成消费者的大麻烦。该消费者在一家入驻电商处买过一台原汁机,当时他问售后服务人员是不是所有的水果、蔬菜都能榨汁,得到的回答是肯定的。但是收到货后看说明书时他发现甘蔗不能使用原汁机榨汁,而他恰好就是想榨甘蔗汁。

另一位消费者说,他在一个电商平台上买了两件商品,一件是自营商品,另一件是入驻商家的,结果自营商品第二天就到货了,入驻商家的商品两天以后才到。这位消费者说:“我很清楚自营商品到货就是快,现在很多电商平台都是一日两三次送货,时间还可以挑。但是入驻电商就没准了,同城的最快也要两天。”

消费者张先生还向本报反映,他在网上买了一款飞利浦电动剃须刀,为了买得放心,他选择了国美在线。但是在商城里搜索后他发现,同一款剃须刀,竟然有多家商铺在销售,而且售价各不相同,最高报价589元,最低报价435元。张先生仔细研究后发现,售价最高的商品,下面标注着“服务:由国美在线配送并提供保障监管”的字样,而售价435元的商品则注明了“由×××专营店发货并负责售后服务”。

在安装服务方面,入驻电商就更是有些力不从心了。以热水器为例,奥维云网发布的监测数据显示,2015年1月,热水器线上销量增长了200%左右。但是在线上销售热水器的售后服务评价方面,差评却达到了60%,都是由于商家售后服务跟不上所致。其中,“产品安装”环节差评率最高,占比为33%,“物流配送”和“售后服务”分别为16%、11%。

正如国美电器副总裁何阳青坦言,国美有自己经过多年打造的队伍,这一点不是其他电商可以比的。很多电商因为没有自己的队伍,所以就会出现安装拖延、安装质量不高等问题,从而影响消费者对产品的使用。

维权之路不平坦

本报与中国消费网、安全联盟联合调查发现,67%的受访者认为如果遇到购物纠纷,入驻电商解决的难度要大于电商平台。其中21.3%的受访者认为与入驻电商产生纠纷很难解决,42.6%的受访者认为比较难解决,30.3%的消费者认为还可以,只有5.8%的消费者认为很好解决。

商品在购买后出现问题要求退换是难以避免的事,但是一些入驻电商在解决这类问题的时候推三阻四,甚至关机找不到人。此时,电商平台也很少担起责任,同样采取了推诿的策略。但是涉及电商平台自营的商品在解决问题上则会快很多。

“从去年‘双11’后,我就再也不在电商平台上购买入驻电商销售的产品了。”北京消费者张女士告诉记者,去年11月11日晚,她在某电商平台上购买了一套价值248元的床上用品,获得248元的返券,并用此返券从平台的入驻电商处购买了另一套床上用品,可货物迟迟未送到。张女士查询订单的物流信息,上面显示卖家已于第二天发货,并附有快递单号,但却没有详细的物流跟踪记录。张女士联系平台客服反映情况,客服人员的解释是“双11”期间货物太多,让张女士耐心等待。

迟迟收不到货的张女士在快递官网查询物流信息上的单号,却查无记录;随后又经快递客服人员确认,确无此单。张女士这才意识到卖家虚假发货,多次找平台的客服人员介入处理,但问题迟迟未解决,而物流信息却显示“送货服务已完成”。最后,平台的客服人员说这是他们平台招商的卖家,让张女士直接和卖家联系。

“如果我买的入驻电商的商品存在质量问题或者是假货怎么办呢?”记者以同样的问题咨询了多家电商平台的客服热线。客服人员均告诉记者,为了尽快解决问题,建议记者首先与第三方卖家联系,如果协商不成,可以申请客服介入;如果消费者能够提供相关证据,电商平台会按照国家相关规定进行处理。

记者了解到,消费者与入驻电商发生消费纠纷时,根据不同的投诉类型,消费者和经营者需要向电商平台出示不同的证据。如果投诉“货物与约定不符”,就需要提供投诉函、买卖合同、双方沟通记录、收货凭证、货物与约定不符的凭证(如照片、截图、第三方检测报告等),如果消费者能够出示品牌制造商的证明,证实产品为假货,或是第三方权威机构的检测报告,证明产品存在质量问题,就可以顺利办理退换货;并可根据消费者的要求,按照《消费者权益保护法》的规定获得相应的赔偿。同时,电商平台还会对商家进行相应处罚。但是消费者要想获得相关证明却并不容易。这也就意味着,解决与入驻电商发生的纠纷十分困难。

●观点

强化入驻电商监管 立法、立规是关键

本报与中国消费网、安全联盟联合调查发现,94.55%的受访者认为,目前电商平台对于入驻电商的监管不到位。89.09%的消费者认为当入驻电商不能完成服务承诺的时候,电商平台应该承担相应的责任。但令人遗憾的是,电商平台并没有完全承担起相应的责任。

消费者孙先生告诉记者,他在某电商网站上看中一双运动鞋,价格比商场便宜不少,而且商品的介绍页面上宣传的“只卖正品”、“专柜授权”、“假一赔三”等内容更是让他吃了定心丸,于是付款购买。可是等收到商品后却发现这双鞋子的质量和以前在专卖店购买的同款鞋子相差甚远:不仅品牌商标模糊不清,鞋子的面料手感也不好,鞋面和鞋帮的连接处竟然还有几处开胶。到商场的专卖店鉴定后确认,果然是“冒牌货”。于是,孙先生联系商家要求退货。没想到对方说如果鞋子包装已打开,就会影响再次销售,不能办理退货。想要再做沟通时,对方直接挂掉了电话,并且再无人接听。

既然商家入驻了电商平台,碰到纠纷找电商平台也算是顺理成章的。抱着试一试的想法,孙先生联系了电商平台的客服人员。接下来几天,孙先生的电话在电商平台的几位工作人员之间转来转去,问题却始终没有解决,白白浪费了不少时间和电话费。

针对电商平台对入驻电商侵犯消费者权益的行为睁一眼闭一眼的情况,有业内人士分析,由于可能涉及平台与入驻商家的利益关系,不排除电商平台会通过一定的机制或做法,降低入驻商家因资质不够而应承担的风险,甚至对部分商家予以包庇。现在大多数电商平台都处于亏损状态,而入驻电商和平台之间有分成的约定,可弥补亏损。得罪入驻电商就等于减少自己平台的收入,在这种状态下,电商平台对入驻电商的管控就有点缩手缩脚,对于入驻电商出现的这样或那样的问题,多数情况下也是睁一只眼闭一只眼。

对此,中国连锁经营协会副会长、步步高董事长王填建议,所有入驻电商平台的商家都必须实名登记,电商平台对入驻商家的销售行为要承担补充连带责任。此外,应尽快出台《电子商务法》,加大对电子商务的监管力度,促进整个电商行业的转型升级、健康发展。他建议在尚未出台的《电子商务法》中设立条款,要求电商平台对入驻平台商家的销售行为承担法律责任,如补充连带责任,这样方能促使电商平台尽最大责任和力量来解决其存在的问题。

入驻电商的商品质量和服务,常让消费者头痛,而最终解决这些问题,光靠自觉是不现实的,关键还是在于立规、立法。

(李燕京)