|

平台、车主和乘客责任边界划分不清,影响公众出行体验——

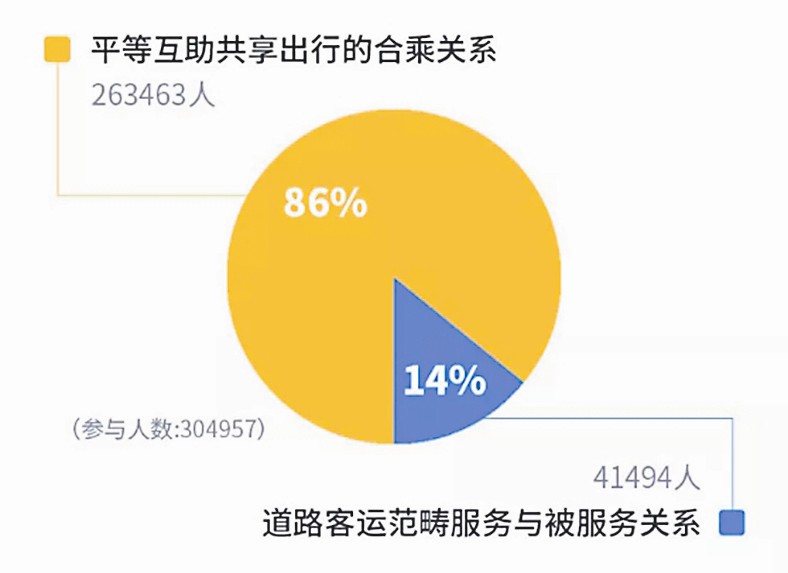

顺风车 车主和乘客是什么关系

作者:倪敏

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 5 版:车评台·观察】

|

|

本文所在版面导航

·顺风车 车主和乘客是什么关系

|

|