中国消费者协会公布2024年消费维权投诉八大热点

■本报记者 任震宇

2月6日,中国消费者协会发布了2024年全国消协组织受理投诉情况分析,以及消费维权投诉八大热点,其中,羽绒服虚假宣传、车辆统筹险等被点名。

根据全国消协组织受理投诉情况统计,2024年全国消协组织共受理消费者投诉1761886件,比2023年增长32.62%,解决1211284件,投诉解决率68.75%,为消费者挽回经济损失12.8亿元。接待消费者来访和咨询70万人次。

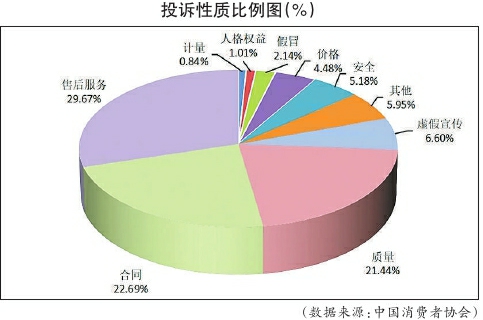

根据投诉性质,售后服务问题占比29.67%,合同问题占比22.69%,质量问题占比21.44%,虚假宣传问题占比6.6%,安全问题占比5.18%,价格问题占比4.48%,假冒问题占比2.14%,人格权益问题占比1.01%,计量问题占比0.84%,其他问题占比5.95%。与2023年相比,安全、虚假宣传、质量问题投诉比重上升,售后服务、合同、价格问题投诉比重下降。

在所有投诉中,商品类投诉867301件,占总投诉量的49.23%;服务类投诉743615件,占总投诉量的42.21%;其他类投诉150970件,占总投诉量的8.56%。

根据2024年商品大类投诉数据,家用电子电器类、日用商品类、服装鞋帽类、食品类、交通工具类投诉量居前5位。根据2024年服务大类投诉数据,生活及社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、电信服务类、销售服务类居于前5位。

在具体商品投诉中,投诉量居前5位的分别为:食品、服装、通讯类产品、鞋、日用杂品。在具体服务投诉中,投诉量居前5位的分别为:经营性互联网服务、移动电话服务、餐饮服务、培训服务、住宿服务。

商家国补营销行为有待规范

一是商家涨价套取补贴。一些商家在补贴前先抬高价格再用国补优惠吸引消费者,消费者质疑补贴被商家或平台截留。二是使用国补后不给予价保。消费者购买国补商品后发现价格大幅下降,要求补差价却被商家以“国补商品不参与价保”为由拒绝。三是商家原因导致消费者国补资格丧失。商家未按承诺时间发货,或者以库存不足为由强制取消订单,导致消费者国补资格丧失。

消协意见:建议相关部门进一步明确补贴政策细则,细化国补商品价格计算规则,防止商家虚高定价或通过涨价等方式套补侵害消费者利益。监管部门可重点加强对补贴商品价格的监测,对参与国补商品的价格波动进行动态监管,及时发现异常涨价行为。平台应建立完善的售后保障机制,明确国补价保政策,同时建立补贴名额恢复机制,对未实际完成交易的订单应当自动返还消费者补贴名额。

车辆统筹险投诉激增

一是业务员冒充知名保险公司将统筹保险包装成正规商业保险,消费者付款后发现保单并非由正规保险公司出具。二是售后理赔难,消费者反映统筹保险公司客服电话无人接听、业务员失联;出险后只能到指定修理厂,并面临赔付难等问题。三是退保难,消费者发现问题后要求退款被商家拖延或拒绝,即使合同未生效,消费者提出退款时仍被收取高额手续费。

消协意见:《保险法》规定设立保险公司应当经国务院保险监督管理机构批准,而销售车辆统筹业务的公司并非保险公司,其公司名称一般为汽车服务公司或运输服务公司。与保险公司相比,此类公司的风险补偿能力及资金安全性相对较低,消费者购买安全统筹名义的保险存在理赔难度大、统筹公司跑路风险高、不受政府监管等多重风险。建议消费者在购买汽车商业险时谨慎识别。

羽绒服产品虚假宣传频发

一是材质虚假宣传,如用普通棉服冒充羽绒服、用飞丝冒充羽绒、用鸭绒冒充鹅绒等。二是充绒量虚假宣传,部分商家宣传的羽绒服充绒量远高于实际数值,普通消费者难以检测实际充绒量,很难维权。三是品牌虚假宣传,部分商家通过模仿知名品牌名称、设计商标等方式,销售假冒伪劣羽绒服。

消协意见:建议有关部门针对羽绒服等季节性商品在热销期间开展专项检查,特别要加大对虚假宣传、以次充好等违法行为的抽查和监管力度,提高违法成本,震慑不法商家。开展羽绒服相关产品消费教育,提升消费者的辨别和维权能力。平台应建立健全监督机制,一旦发现商家有售假行为,应及时采取暂停店铺运营、扣除保证金等措施。

先享后付隐患多

一些职业技能培训机构以先学后付的名义诱导消费者办理消费贷。部分网购平台将先用后付设置为默认勾选,并自动成为后续付款方式,关闭步骤复杂烦琐。先用后付存安全性隐忧,增加了支付风险。

消协意见:培训机构在为消费者开通先学后付功能前,应明确告知消费者相关条款和风险。网购平台应当保障消费者的知情权和选择权,不应将先用后付功能设置为默认勾选,同时要为消费者提供一键取消或便捷的设置入口,简化先用后付功能的取消步骤,确保消费者能够轻松管理和关闭相关功能。加强先用后付功能的身份验证、支付安全等,设置支付提醒,避免因误操作引发纠纷。建议相关部门加强对培训行业和电商行业先享后付业务的监管,确保其透明公平经营,防止侵害消费者权益。

金融消费乱象不止

一是违规荐股现象多发。二是隐性收费抬高贷款成本。一些消费金融机构以担保费、会员费、咨询费、服务费等名目收取隐性费用,实际贷款利率远超国家规定。三是提前还款难和不合理收费。四是不正当催收行为屡禁不止。

消协意见:金融消费领域乱象的根源在于部分机构利用信息不对称牟取不当利益。一方面,消费者应当加强金融消费知识学习、强化防骗意识,特别是对贷款、投资等金融产品的风险认知,防范各类金融消费陷阱;另一方面,监管部门应当加大监督管理力度,相关部门应严格落实《消费金融公司管理办法》规定,对违反规定的金融机构依法实施责令限期整改、责令暂停部分业务、限制股东权利等监管措施。

笔记本电脑质量问题多

一是笔记本电脑故障频发,影响正常使用。二是售后服务不到位。三是部分消费者反映收到的商品并非全新产品,外观存在磨损或划痕。

消协意见:相关笔记本厂商应当严控产品质量,加强出厂检测,降低故障率,树立可靠的品牌形象。完善售后服务标准,明确检测流程,对频发故障的商品严格落实《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,保障消费者的退换修权益。相关销售者应当规范销售行为,杜绝以旧充新。

电信服务投诉居高不下

一是“二次回收卡”销售行为不规范。消费者在办理手机号时,运营商未提醒卡号为“二次回收卡”,导致消费者在使用过程中接收到大量与其无关的垃圾短信和骚扰电话。二是套餐降级困难。三是携号转网难度大。四是宽带取消难,一些运营商未经消费者明确同意,擅自为其办理宽带续约,且续约后取消宽带时需支付高额违约金。

消协意见:电信运营商应提供更加便捷的套餐降级和携号转网服务,避免人为设置不合理的审批流程、限制条件等各类障碍。在办理服务续约时应征得消费者明确同意,告知消费者续约和违约条款,确保消费者在续约前完全知晓相关费用和取消条件。相关主管部门应加强对电信行业的监管,推动相关法规和政策的完善,特别是涉及不正当营销、隐性费用和消费者权益保护等方面。

预付式消费纠纷多发

一是不签署书面合同。经营者仅提供一张卡或一个虚拟账号,在履行合同时只有单方记录。消费者在事后主张权利时,常因缺少书面证据陷入索赔困境。二是经营者虚假承诺,随意降低商品或服务质量。三是设置不公平格式条款。四是经营者在不事先告知消费者的情况下突然关门停业、携款潜逃。

消协意见:建议制定相应法律或行政法规,从明确经营者资质要求、规范合同内容、强化履约担保机制、加强预付资金管理、提升信息披露透明度、完善费用退还机制、设立冷静期制度以及建立信用惩戒措施等方面进行规制。对于涉嫌犯罪的行为,应由公安机关及时依法介入,追究相关人员的刑事责任,从而有效遏制此类不法行为的蔓延,切实保障消费者的合法权益。