|

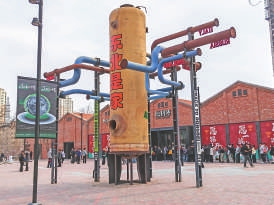

沈阳铁西:老工厂的“文艺复兴”

作者:王文郁 文/摄

图一:1905文创园在保留老厂房原有风格的基础上,打造了各具特色的文化空间。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 4 版:市场】

«上一版

»

|

|

本文所在版面导航

·沈阳铁西:老工厂的“文艺复兴”

|

|