图一:旅拍成为汉服消费的重要场景之一。

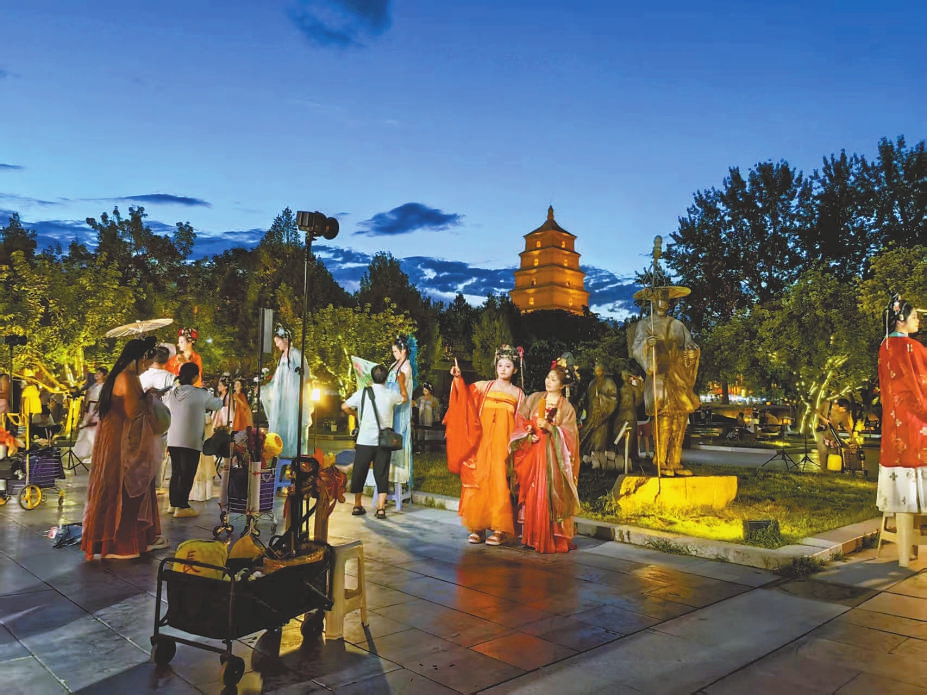

图二:汉服爱好者夜拍。

图三:年轻的小伙子们穿上汉服拍照。

图四:汉服爱好者行走在西安的大街小巷。

图五:大大小小的汉服体验店遍布西安大唐不夜城、西大街、钟楼等街区。

■本报记者 徐文智 文/摄

“在你的脚下曾经埋着王孙显赫,和平门下马陵是最低调的一个……”西安老城墙根下,一首当地人耳熟能详的歌曲在夏日的晚风里飘摇,歌声飘上城头,又飘过树梢,来到这座十三朝古都的大街小巷中:穿齐胸襦裙的姑娘提着团扇走过青石板,戴幞头的少年拿着烤香肠站在城楼下比心,发间步摇轻颤的“大唐公主”与骑共享单车的小伙子擦肩而过……汉服成为这座古都鲜活的文化注脚。

当传统服饰褪去舞台的标签,化身日常生活的诗意表达,一场由95后、00后主导的汉服消费新场景,正在长安城里悄然兴起。

衣袂翻飞 汉服热潮

7月2日下午,灼热的空气弥漫在西安大唐不夜城的斗拱飞檐间和绵延2公里多的青石板上。走进大唐不夜城壹洋堂负一楼的汉服中心,《中国消费者报》记者见到一位年轻的汉服妆造师正对着手机镜头直播:“宝子们,看这个螺子黛眉形,配唐制齐胸襦裙超显气质。”她身后的展示架上,挂着十几套各式各样的汉服,收看直播的消费者从镜头里就能“窥见”盛唐的长安。

大唐不夜城,一条以盛唐文化为背景的大型仿唐建筑群步行街,四周聚集了上百家汉服体验馆。白天,游客们在钟鼓楼的飞檐下举着团扇拍照,充满盛唐景象的“长安十二时辰”主题馆里,穿圆领袍的书生与戴帷帽的少女款款而行;夜晚,大唐不夜城的灯笼次第亮起,“再回长安”的演出刚谢幕,穿着复原款翟衣的“仕女”便踩着宫灯缓缓走来,发间晃动的金步摇在灯光下闪闪发光、夺人耳目。

7月4日,午后的西安钟楼广场,穿着汉服的“公主”和身着戎装的“甲士”三三两两、结伴而行。一位来自天津的母亲带着7岁的女儿,正在钟楼广场选择拍照角度。小女孩的清丽妆容配着小唐风衣服上的牡丹纹,举手投足间着实可爱。“孩子特别喜欢古装造型和汉服。今天晚上,我们约好了汉服旅拍,到大唐不夜城留下更多的纪念。”这位母亲笑着对记者说。

如今,大唐不夜城、西安钟楼、西大街等周边,发展成了汉服体验、汉服旅拍等新消费业态扎堆聚集的地方。汉服热也带动了汉服写真、汉服租赁、沉浸式汉服游玩等相关产业的发展。每逢节假日,“三步一公主,五步一贵妃”的场景,在西安的城墙内外、街头巷尾反复上演,很多汉服店铺都处于爆单状态。2024年7月,据媒体报道,陕西汉服产业发展座谈会上公布的数据显示,西安共有汉服相关企业1814家,成为全国汉服消费体验第一城。

美团今年第二季度全国生活服务消费形势分析报告显示,传统服饰体验热度不减,民族服饰类旅拍店均消费额同比增长超4倍。艾媒咨询发布的汉服消费报告显示,2023年全国汉服市场规模已突破140亿元,2027年有望超过240亿元,形成从设计、制造到妆造、旅拍的完整产业链。

沉浸体验 情绪满足

“过去,顾客都是在景区穿上汉服拍照打卡。现在,老人、儿童和青年人,外地游客或者本地居民,都是汉服消费的主力军。他们穿上心仪的汉服,在街区里自由行走、随时拍照,聊天、吃饭、乘坐公共交通工具,这些已是常见现象。”7月2日,在大唐不夜城壹洋堂的莲鲤芝汉服馆,入行多年的老板袁晨阳一边整理衣架上的襕衫,一边向记者讲述西安汉服消费的变迁。

这家兼顾礼服派与常服派的汉服馆里,挂着从明制马面裙到唐制半臂的不同形制汉服。门口客服前台上一张价目表写着:女士汉服体验388元,包含服装、化妆、道具等,赠送大雁塔定点打卡照。“现在的年轻人讲究沉浸式体验和自我情绪价值的实现。”袁晨阳一边介绍,一边用手机打开社交平台上的店铺相册,里面有各地游客的“变装”对比照。前一秒还穿着卫衣牛仔裤的女孩,戴上发簪、披上襦裙后,摇身一变成了古装美女。

莲鲤芝汉服馆里,十几位化妆师正忙着给消费者化妆。“有的人要唐风贵妃妆,腮红要扫在颧骨上方;有的人喜欢明制,眼妆得淡一些。”兼任化妆师的袁晨阳带着记者在化妆区一边参观一边讲解。“现在流行的复原妆比较讲究,需要参考《簪花仕女图》《捣练图》等古代书画作品和一些壁画里的人物细节,连唇形都要画成樱桃小口。”袁晨阳告诉记者,“店里每天从上午9点30分到晚上6点30分,全力接待在社交平台上预约的消费者,档期排得满满当当,每天要服务50多个消费者,节假日期间消费者更多。”

记者走出汉服馆来到街上,暮色四垂,华灯璀璨,人潮汹涌的大唐不夜城步行街区成为大型的汉服秀场。大雁塔东南侧的汉服打卡点,来自湖北武汉的刘女士正陪着女儿和母亲拍汉服照。“我们一路开车玩过来,西安的汉服氛围令人着迷。”对于汉服十分喜爱的刘女士轻摇团扇说道:“女儿从小就爱穿汉服,家里买了二三十套,从汉制曲裾到清制旗装都有。在我眼里,穿汉服不是cosplay(Costume Play的缩写,意指扮演自己喜爱的角色),而是和古人的一次对话。”

从业3年的汉服旅拍师小常帮游客调整好姿态后,指着广场上穿着各种形制汉服的游客说:“现在顾客拍照要求有故事感,我们会根据汉服形制设计场景,穿齐胸襦裙的在曲江池边选景,穿圆领袍的到大唐西市遗址拍照。还要注意服饰细节,就连发饰都尽量要和所在地的文化元素呼应。”

自我认同 文化自信

“美,是需要记忆的,美,也是需要记录的。”在大唐不夜城大雁塔南广场汉服拍摄现场,旅拍师小倪深有感触地告诉记者,“许多游客看着自己的汉服照片,会情不自禁地感叹,原来我们的传统服饰这么好看,一定要给家人和朋友们看看。”

这份“想把美分享出去”的情绪,在记者的采访中反复出现。7月2日晚,记者遇到刚从大唐芙蓉园游玩出来的22岁陕西汉中姑娘小吉。她穿着青黑色的战国袍,脸上淡淡地化着《画皮》里的鬼面妆容。“我很喜欢这种‘非典型’汉服,行走在街上,感觉特别美。”小吉笑着说,“和闺蜜约好穿不同风格的汉服,她们一个穿仙女服,一个穿贵妃服,大家都‘各美其美’。”

来自山东的李雨辰望着被一身甲胄包裹得严严实实的儿子,对记者说:“今天这么热的天,他就穿着这身衣服走在街上,当有人夸奖时,孩子就特别高兴。”站在距离大慈恩寺不远处的喷泉边,16岁的少年心中怀揣着英雄梦,手拿一把利刃道具,身披亮闪闪的铠甲服,摆着各种英武姿势。在旅拍师的咔咔快门声里,这位刚刚结束中考的少年留下了一段珍贵的独特记忆。“我这身衣服,不算头盔,有15公斤重。我算不算街上独一无二的存在?”听到少年的话,记者脱口而出:“你是最帅的。”

“汉服消费热潮本质上是文化自信的觉醒。”对西安汉服文化颇有研究的民俗文化学者王智告诉记者,“过去,年轻人追求国际化,现在更愿意寻根;过去,年轻人喜欢背一把吉他,现在更多人热衷于背一把古琴。汉服不仅仅是衣服,更是琴棋书画诗酒茶等中华优秀传统文化的物质载体。穿汉服的人会去听古琴演奏,学茶道点茶,甚至研究传统礼仪。这种文化共生的模式,让传统文化真正活在了当下。”

“长安一片月,万户捣衣声”,李白笔下的长安,曾是世界的中心。今天的西安,正以汉服为媒,让传统文化在当代生活中重新绽放。抬眼望去,从开元商城前的广场,到贞观文化广场的雕塑,再到大雁塔喷泉的两侧台阶上,处处都是“长安客”的身影。有人举着灯笼自拍,有人跟着城墙下的歌手学唱陕西民谣,还有人三五成群坐在石凳上……大唐不夜城步行街区人声鼎沸、五彩缤纷,仿佛真的回到了“九天阊阖开宫殿”的盛唐,一幅身着汉服游长安的优美画卷在这个千年古都舒展。

“西安城的故事,想说的太多太多;西安城的历史,也不会难以琢磨……”记者离开大唐不夜城步行街时,一曲熟悉的旋律传来,穿汉服的年轻人笑着擦肩而过,飘逸的裙裾带起一阵风,将这旋律送向远方。