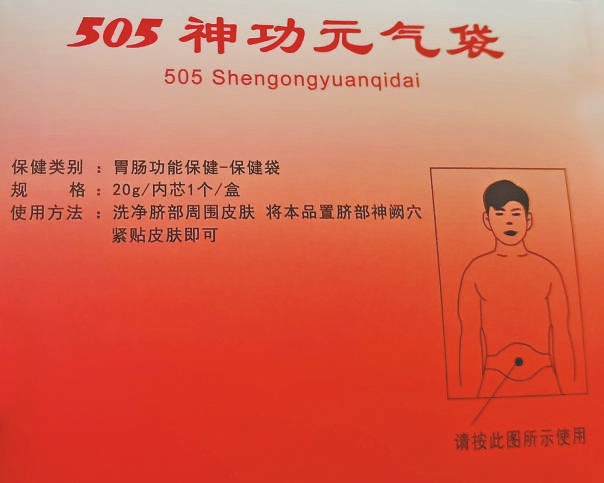

图一:张先生获赠的505神功元气袋包装上无厂名厂址、执行标准。桑雪骐/摄

图二:在电商渠道,张先生购买的药品售价为690元。记者截屏

■本报记者 桑雪骐

互联网时代,很多老人不会网购,也不知道如何在直播间下单。《中国消费者报》记者调查发现,一些老人仍旧难以避开保健品虚假营销和消费欺诈的陷阱。一些像刊物、通过邮政或者快递渠道寄递的宣传册,是将他们拉入陷阱的“饵钩”。

宣称逆转血管硬化

93岁的张先生不会网购也从不在直播间下单。张先生的女儿发现,近期,张先生时常收到邮寄来的五花八门的保健品。

张先生的女儿向记者介绍说,老人爱好读书看报,邮箱里经常会收到各种纸质宣传册。这些宣传品往往是厚厚的一本、图文并茂,通过病友故事、“专家”解读等做背书,同时介绍优惠活动、送出大额优惠券等。老人再通过刊物上的电话与商家取得联系预订产品。商家则通过快递寄递产品,并收取老人现金。

张先生的女儿向记者出示了一大摞纸质宣传品。记者随机抽出一本介绍“澳博牌海洋星虫胶囊”的宣传册,封面上写着“某某奇药”4个大字,以及“溶排大小血栓”“逆转血管硬化”等十大功效。记者翻开内页,发现是诸多病例介绍,以及星虫激酶、星虫蛋白、星虫多糖等产品主要成分的“神奇功效”介绍。刊物的附页内容是“三大福利活动进行中”的促销活动介绍,以及一张3000元的“专项补贴金”券。

记者发现,这款“某某奇药”标注批准文号为“国食健字G20040686”。8月9日,记者在市场监管总局特殊食品信息查询平台检索发现,该产品的注册功能为抗疲劳、延缓衰老。

在另一本介绍“三零一御方魔巧”产品的刊物中,写着“肠胃病、便秘、高血压、动脉硬化……每天吃一块,不吃药,不做手术,实现自然好转和自愈”,而该产品是含有可可脂、决明子粉、荷叶粉等成分的巧克力,外包装上注明的产品名称为“弘泰御膳多肽益生菌黑巧”,持有的是食品生产许可证。刊物内页有301医院介绍、301专家研制等内容。记者致电解放军总医院(301医院),接线人员表示,凡是以301医院名义进行产品销售的均为欺骗。

北京工商大学法学院教授吕来明对《中国消费者报》记者表示,依据相关规定,食品不得宣称具有保健功能,不得涉及疾病预防、治疗功能,不得使用医疗用语或者易使推销的食品与药品、医疗器械相混淆的用语;保健食品宣传内容应当以市场监管部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准,不得涉及疾病预防、治疗功能。而且,保健食品不得宣传“安全”“安全无毒副作用”“毒副作用小”,以及明示或者暗示成分为“天然”因而安全性有保证等。

所售产品价格高

在张先生收到的诸多宣传册中,记者看到一本封面印有“北京同仁堂”字样,介绍“防衰益寿丸”和“益肾强身丸”的册子。其内页重点介绍“六虚理论”,宣称该产品是“唯一一个六虚同补的百年皇家御方”。张先生的女儿告诉记者,张先生通过宣传册上的400电话,从“地区负责经理关某”处以6800元的价格购买了一个疗程的产品(4小瓶,防衰益寿丸和益肾强身丸各两瓶,每瓶180粒),获赠4盒通络铜人贴和一个505神功元气袋。

7月14日,记者按照张先生提供的电话,与关某取得联系,表示希望能够当面咨询。关某表示在外地,不方便接受咨询。

8月4日,记者在同仁堂北京航天桥药店找到了“防衰益寿丸”和“益肾强身丸”,但产品包装与张先生所购的不同,最小包装单位不是“瓶”,而是“丸”。店铺销售人员对记者解释说,一盒有10丸,每个丸打开后,里面都是水蜜丸。在线下门店,张先生所购套装是作为换购商品上架的,购买一盒售价476元的“益肾强身丸”和一盒售价712元的“防衰益寿丸”,可以加价90元购买一套张先生所购的产品,换购商品不单独销售。

8月12日,记者在某电商平台上找到了和上述4瓶产品同包装同规格的产品,发现售价为690元。

记者发现,张先生获赠的505神功元气袋,外包盒上虽然有产品名称、保健类别、规格及使用方法,却没有看到厂名、厂址、执行标准、适宜人群等按照相关规定必须标注的产品信息。

北京积水潭医院中医科主治医师关一对《中国消费者报》记者表示,老年人大多不能准确判断自己的体质特征,不应随意服用补药。老年人如果要食用保健食品及中成药补品等,应携带保健食品或药品说明书,前往医院咨询医生的意见。

吕来明表示,赠品要符合《产品质量法》的规定,其包装上的标识必须真实,并包含产品质量检验合格证明、中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等信息。

老年人成目标群体

张先生的女儿告诉记者,她父亲所居住的社区里老年人众多,多数人仍习惯使用座机,楼下的邮政邮箱也有很高的使用率,许多邮箱里都充斥这类宣传册,有不少老人上当受骗。

吕来明认为,通过邮政、快递向居民住宅寄递广告,应征得本人或监护人同意,未经同意寄递的属违法行为。不法分子编造虚假故事、制造健康焦虑,利用老年人对健康问题的关注骗取老年人信任,以畸高价格向老年人销售商品,属于典型的消费欺诈,侵害了老年消费者的合法权益。

“如今,老年人成为保健食品消费欺诈的重要目标人群,源于他们的‘三有’和‘三缺’的特点。”中国保健协会市场工作委员会秘书长王大宏对《中国消费者报》记者表示,“三有”即往往患有多种医疗上无法治愈的退行性慢性疾病,一般都有可保障的退休金和积蓄,心理上有孤独、旁落等无助感;“三缺”即缺乏治愈慢性病的有效方法,总想着去找“救命稻草”,缺乏必备的医疗保健常识,难以辨别欺诈骗局,越来越多的老年人处于独居状态,缺乏来自子女或社会的保护。不法分子往往抓住老人的这些特征,把他们当作了敛财的猎物和摇钱树,通过完整的闭环设计榨取老人的钱财。

盘古智库老龄社会研究院院长马旗戟认为,老年人成为保健食品虚假营销的主要目标群体,主要原因是他们有健康焦虑。大部分老年人信息获取渠道单一,技术应用也与社会脱节,往往依赖电视、报刊等传统媒体获取信息,对信息的真伪缺乏辨别能力,而且对直播、私域等新型营销方式又缺乏了解,容易被隐蔽的欺骗宣传所迷惑。此外,老年人普遍倾向于依赖经验、权威、从众作出决策,缺乏合理的质疑能力。

●专家观点

加强治理涉老欺诈

北京工商大学法学院教授吕来明认为,打击涉老诈骗和侵权问题是我国近几年来持续开展的重点工作之一,但药品、保健食品销售领域涉老欺诈、侵权现象仍处于多发状态,主要原因是消费教育不到位,而对于隐秘渠道的欺诈,监管成本也比较高,建议对保健食品销售全面推行七日无理由退货机制,并在制度层面对违法行为加大处罚。

中国保健协会市场工作委员会秘书长王大宏认为,对老年人的健康需求要重点关注,切实解决他们在生活、消费中的痛点难点。

盘古智库老龄社会研究院院长马旗戟表示,这些欺诈行为的基本特点是欺诈链条隐蔽,经常是全链条跨区域协作,并形成庞大的欺诈网络;私域流量、AI虚拟工具等新技术、新工具的应用造成证据易灭失且主体难以溯源,进一步加剧了监管难度。

马旗戟建议,构建全链条监管体系,从源头管控。通过技术赋能,建立全国统一的溯源平台,对交易、物流数据进行合理监控和预警,建立跨区域协作监管与打击机制,对生产、销售、物流环节同步治理;明确法律边界,如考虑修订《食品安全法》,对AI生成内容实施“强制标识+责任追溯”制度;推动全民反诈网络和普及教育,鼓励和帮助老人下载反诈APP,开启预警功能;推动行业自律与社会共治,建立“黑名单”制度,对违规违法企业实施跨平台封禁,并加强对公益诉讼的支持。

对于老年群体的家属,马旗戟建议开展财务协助,加强预防和干预;强化消费盘点,不定期检查家中保健品数量、功效和质量;加强情感支持,增强老年人心理充实和满足感,降低焦虑和危机感,鼓励老人参与社区活动,减少独处时间;如果欺诈已经发生,应协助止损,保存证据并及时举报。(桑雪骐)