|

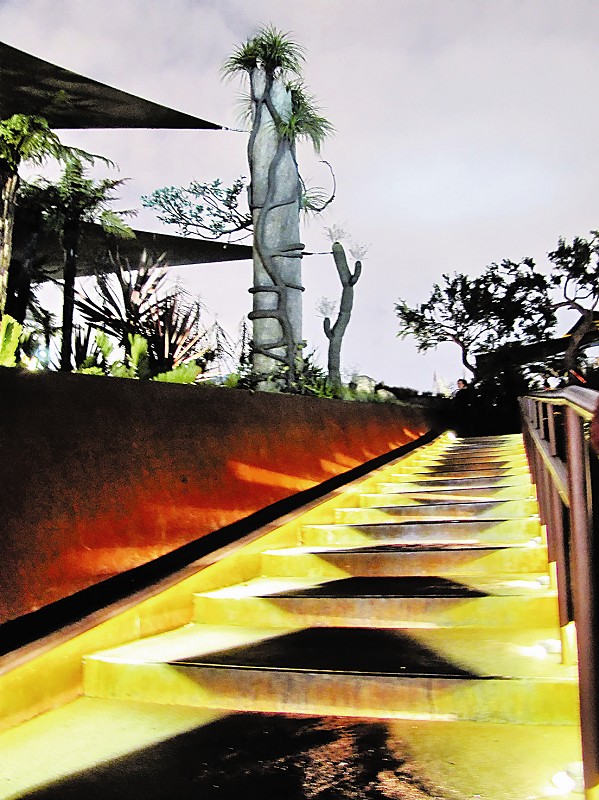

用现代科技展现传统文化

——探访上海世博会中国展区

作者:王照重

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A6 版:时尚生活】

|

|

本文所在版面导航

·用现代科技展现传统文化

|

|