■本报记者 姚 敏

编者按 今年是圆明园罹劫150周年,为记住历史,呼唤和平,圆明园相继举办了包括圆明园出土文物展、回归文物展等系列纪念活动。圆明园流散文物的现状如何?加强圆明园遗址保护的当务之急是什么?围绕相关问题,本报记者进行了采访和解读。

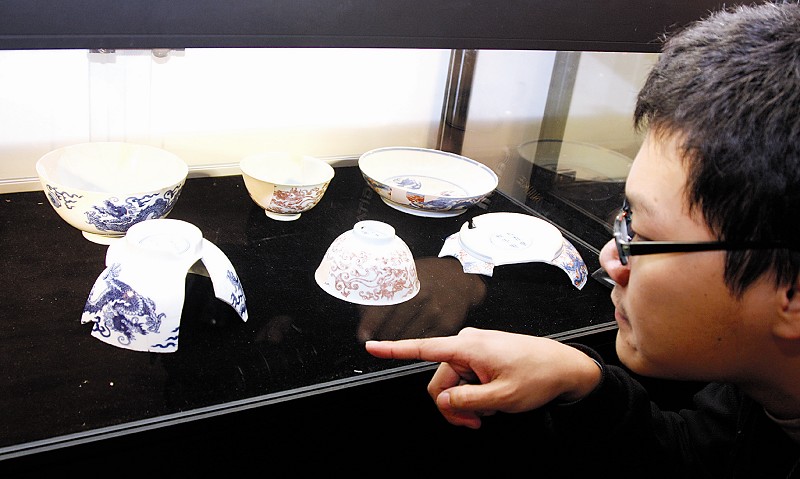

①观众在聚精会神地观赏圆明园的修复文物②工作人员在进行文物修复③修复文物需体现其沧桑感,图为修复的瓷盘和瓷碗▼圆明园回归文物中憨态可掬的石鱼(本版图片除资料图片外均由本报记者董芳忠摄)

首次修复可移动文物志愿者功不可没

历时半年的圆明园文物修复工作取得实质性进展,最近即将启动全国巡回展。据记者了解,修复文物将于11月首次离开圆明园,在《南京条约》的签订地南京静海寺展出。以瓷器为主的圆明园出土文物展和以石刻为主的圆明园回归文物展是纪念圆明园罹劫150周年系列活动的一部分,均为首次举办,也最受国人瞩目。

圆明园首次修复可移动文物

“这些瓷器太精美了。”驻足观赏圆明园出土文物展的外地游客刘想感慨道。“此次与公众见面的是部分修复文物,已修复完成的150件文物涉及瓷器、铜器、玉器和石刻等种类,这也是圆明园首次修复的可移动文物。”主持修复工作的中国文物保护基金会科技保护专项基金管理委员会执行主任于洋介绍,基金会在今年3月与圆明园管理处启动了“文物保护,我们携手——圆明园文物修复公益活动”,基金会承担部分受损文物的义务修复工作,截至目前修复已花费上百万元。

“长期以来,这些珍贵的文物一直躺在仓库里睡觉,这次修复,纪念的性质更多一些。对圆明园来说,只修复150件文物远远不够,今后文物修复将成常态工作。”于洋说,保护圆明园文物并加以展示,意义非同寻常。这次修复文物中以瓷器数量最多,大部分都有使用过的痕迹,其中不仅有康熙、雍正、乾隆三代帝王使用的精致器具,也有宫女、太监用的普通瓷器。其修复“原料”是来自历年圆明园遗址整修和考古勘探出土的3万多块残破的瓷片,这些碎瓷主要分布在畅春园、长春园等附近。“目前3万多瓷片只用了7000余块,剩余瓷片还将继续完成修复,希望能唤起人们对这段历史的记忆,激发国人自觉保护历史文化遗产的热情和使命感。”于洋介绍说。

大学生志愿者加入修复

“要在3万多片碎瓷中配对、重塑出一件件没有原型参照的文物,好比一个庞大杂乱的高级拼图游戏。”于洋介绍,为了完成这项艰巨的任务,同时扩大修复工作的社会影响,基金会决定在全国范围内招募来自高校文博专业的大学生作为志愿者。

没有考古和文博实际工作经验的大学生能否担当具有很高历史价值的圆明园文物修复工作?对于记者的疑问,于洋表示,对志愿者有专门的培训,而且他们承担的主要是挑选、分类工作,负责从3万多瓷片中挑选出有关联性的瓷片,后期的清洗、整理和拼接成形工作主要由专业修复工作人员完成。“由于时间和专业修复工作人员有限,只能招募大学生志愿者,在专业修复工作人员指导下去完成前期修复工作。”于洋说,挑选的这些志愿者主要是来自北京高校相关专业的100多位大学生。”

修复工作挑战耐心

“修复的进展是艰难的,甚至一个碗就需要两个半月的修复时间。”于洋介绍,康熙青花双龙戏珠碗是修复的一个奇迹,这个碗从3月26日开始修复,到6月16日才拼成,历经两个半月,其完整度超过80%。此次修复的效果是令人欣慰的,完整度达到50%以上的文物达64件,许多完整度甚至达到70%以上,如康熙青花龙红海水纹盘和康熙釉里红龙缠枝花纹碗等修复完整度都相当高,其余的文物则是完整度为50%以下的。于洋解释,完整度达到50%的即属于相对完整、符合修复一般展出标准的文物。

在古代建筑档案展——清代样式雷图档展的展览现场,记者看到,这里设有可供参观的文物现场修复展示区,游客可观看文物的分拣、清理、拼接、塑型等修复过程。隔着透明的大玻璃,记者看到,除了可以看到修复用的特殊工具外,还有一些常见工具如牙签、棉签、小刮刀等。专家告诉记者,因为按照有关规定,文物修复不能离开圆明园,因此主要的修复工作就是在这间不足60平方米的小房间内进行的。

志愿者宁思是首都师范大学历史系文物鉴定与保护专业的大一学生。她告诉记者,牙签是用来调胶的,用棉签擦拭文物要比毛巾更好,小刮刀则是为了剔除瓷器表面的杂质。来自外地一所大学的潘婷婷是志愿者中年龄最小的一个,却是修复工作时间最长的“元老”。“修复工作挑战的是耐心,每一个碎口都是唯一的,每拼接一片都要从上千残片中找寻,如大海捞针一般。”潘婷婷说,许多碎片都来自统一的器型和花色,没有耐心,是不可能完成工作的。

文物修复要呈现残缺美

“捧着一只花费了自己心血、刚刚拼接好的青花瓷碗,看着凝固的历史在自己手中重现,那种感觉难以名状。”来自首都师范大学历史系的志愿者宁思对记者说,每完成一件瓷具修复后,她都会仔细检查每一处接缝密合度,并用棉签小心擦掉残留的污垢。

记者注意到,多数修复文物都是残缺不全的,一些修复好的瓷碗上,还可以看到一道道白色的石膏线。“这次修复系展览性修复。”承担修复后期主要工作的北京金鼎方文物修复有限公司的负责人孙丽娜在接受本报记者时介绍,文物修复按照修复的功能和目的不同,可分为商业性修复、考古性修复、展览性修复等种类,使用的材料和修复方法也不尽相同。这次修复采用的是石膏配补法,就是用白石膏来衔接,缺失处“留白”。

据记者了解,在修复工程的第一步——拼对成功后,究竟该用什么手法修补这些圆明园文物,一度让修复团队犹豫不定。为此,今年6月,圆明园选择了20件价值相对较低的明清民窑破损文物,按照“可逆性”原则分别采取3种工艺方式即白石膏配补法、配补处描金法和可识别性恢复原有图案修复法进行尝试性修复。

在今年7月召开的“首批圆明园修复文物专家评审会”上,与会的文物保护和修复专家对这些修复瓷器进行了评审。国家文物局科技保护专家组组长王丹华指出,虽然描金修补色泽上相对美观,但无法展现圆明园文物的沧桑。此次用白石膏修补的瓷器,石膏颗粒稍大,有些粗糙,不过可以显现出历史的沧桑感来。

专家一致认为,圆明园瓷器文物的修复,应根据圆明园遗址公园的特点保留其遭破坏后的历史信息,对于缺失的部分,在无依据的情况下,不主张进行图案复原。如在修复一件名为“五福捧寿”的青花盘残件时,修复人员曾根据该残件保留的三只蝙蝠图案为参考,绘制出缺损的两只蝙蝠。专家认为,这种修补不符合修复文物的真实性原则,在没有确实依据的情况下,修复应按补白的形式出现,或者保持原有的破损,不能以假乱真。“一方面要展现文物的精美,另一方面还要留下其独特历史信息,毕竟圆明园是个特殊的地方。”于洋介绍,按照专家建议,第二批、第三批文物修复只采用白石膏配补法。以这种方式修复后,被修补的地方十分刺眼,精美的文物和白色石膏形成鲜明对比,从而突出了残缺感和沧桑感。