图1非物质文化遗产-皮影戏

图2非物质文化遗产-昆曲

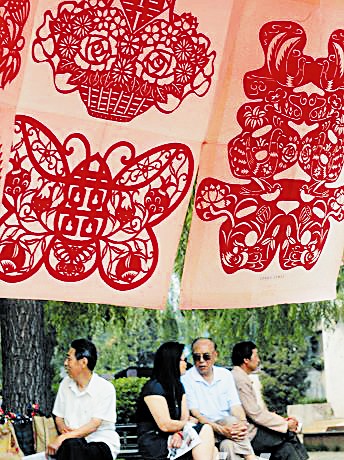

图3非物质文化遗产-剪纸

■本报记者 孟 刚

6月11日是我国的第6个文化遗产日,也是继《非物质文化遗产法》于今年6月1日正式实施后的第一个文化遗产日,因此,对非物质文化遗产(以下简称非遗)的保护和传承问题再次成为了人们关注的焦点。近年来,虽然相关部门为此做了大量工作,但一些地方的非遗仍存在重申报、轻保护、理论研究不够、后继无人、经费缺乏等问题。因此,《非物质文化遗产法》的实施仅是个开始,我国非遗的保护与传承之路仍任重道远。

部分非遗项目商业化开发过度

近年来,在我国的非遗保护工作中,最引人关注的就是重申报、轻保护的现象。过度的开发利用成为目前非遗保护面临的头号问题:“非遗成了唐僧肉,人人都想占为己有,对其进行一次性消费。”

曾任文化部非遗保护工作河北省和湖北省督导组组长的乌丙安发现,有的地方把申报名录作为打造品牌的手段,却很少兑现保护承诺。在一些大型旅游景点,代表性传承人长期被旅游部门花钱雇佣在现场做各种技艺表演,没有时间进行技艺传承活动。

中国社会科学院民族文学研究所所长朝戈金告诉本报记者,非遗的过度商业化和不当使用是全世界都有的问题,这一问题在我国尤为突出。我国很多地方在开发和宣传非遗时,让专家学者和民众都很担心。比如说某非遗项目在性质上并不适宜公开表演和取悦游客,而是属于较为严肃的民间仪式活动,它或许承载着敬畏天地、祭奠祖先和教育下一代等社会功能。结果却被误用,让人们去观赏花哨的服饰以及热闹的场景。这样一来,不仅会让那些局外人误读其严肃的内涵,还会让局内人,例如应该传承这一非遗文化的年轻人,失去原来对这一仪式所应有的庄严感、神圣感以及敬畏精神。

对于公众关心的非遗市场开发过度问题,文化部副部长王文章认为,目前在总体上,我国对非遗保护的把握是健康、科学的。但是在实际的保护过程中还存在一些问题,最根本的问题是过度开发利用。对于为什么会出现这个问题,王文章认为,是因为有些地方没有对不同的非遗项目按照性质和不同的类型进行准确把握。一方面,一些属于传统手工技艺类型的非遗项目,比如年画、剪纸,要按照积极保护的原则,进行生产性的保护,要把它作为一种生活方式加以延续,通过这种项目的传承、生产和开发,使它产生经济效益,维持传承人的生活和再传承的经济基础。如果能够从中得到经济效益,传承就有了积极性。

另一方面,对一些民间信仰的项目和其他濒危的传统音乐和传统表演艺术,抢救要放在第一位。比如一些民间音乐很难传承,开发利用也很难做到,那么首先是要抢救下来。王文章表示,用现代科技来抢救和保护民间的表演艺术及传统音乐是目前最普遍的手段,按照不同项目的性质加以区别对待,就能很好地把握这个问题。

相关的理论研究不够深入

保护非遗的最根本方式是立法保护,《非物质文化遗产法》的实施无疑填补了非遗保护的法律空白。但专家表示,目前非遗的理论研究还不够深入,其价值和传承规律缺乏理论性支持,非门类的分类保护也需要进一步规范和细化。

据介绍,《非物质文化遗产法》中提出了抢救性保护、生产性保护、整体性保护和立法保护,但在具体的操作层面实施办法却不多,如何处理好地区文化、旅游业发展和产业化的关系,还要进一步研究,文化生态保护区的内涵和外延仍有待于进一步界定。

朝戈金表示,非遗保护会涉及到知识产权问题且非常复杂,特别是许多非遗的原创权属关系不是很明确,谁是权利主体有时难以确定,学术界对此也有不同看法。比较有名的如王洛宾作品版权之争。我们该如何看待那些由一个地区的特定民众集体创作和传承的作品?这些作品被商业化使用之后该如何保护原创者的基本权利?这在国际上也是一个法律难题。我国目前在这方面进行裁量时,基本上是比照著作权法的有关规定。但这也有很大的问题,比如一些作品是群众集体创作的,没有明确的原创者,如果产生了商业效益该如何分配?给全民族吗?谁能代表这一个民族来接受回馈的效益,又如何界定作品在多大的范围内流传?希望在不太久的将来,在文化界、法律界人士的共同努力下,能够制定出一套比较切合实际的保护规定。这也是非遗保护法制建设中的重要一环。

另外,专家还介绍说,如被列入联合国非遗名录的我国剪纸,近年来就屡屡出现民间艺术家优秀的剪纸作品,在未经许可的情况下被翻版的现象,损害了剪纸艺术家的利益。这也引发了一连串的疑问,如比原作增减一两个人物,或在采用原作关键性元素基础上改动细节的剪纸,算不算抄袭?将剪纸作品翻版成油画、重彩画等艺术表现形式,是不是侵权?这些问题,都有待法律的权威解释和相关配套法律的完善。

许多非遗项目传承后继乏人

与立法和理论问题同样引人注目的是非遗传承的后继乏人,大师无良徒可教的问题。一些非遗项目由于待遇不好,使得年轻人避而远之。几乎所有的非遗传承都不是一朝一夕之功,需要几年甚至更长的时间来耐心研究和实践,然而现在的年轻人少有这个耐心。这导致了老艺人找不到传承弟子,传承主体老龄化严重等问题。

据有关媒体报道,当下,一些依靠口传心授方式加以承传的文化遗产正在不断消失,许多传统技艺濒临消亡,大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。

朝戈金曾对蒙古族英雄史诗《江格尔》做过调查。《江格尔》是我国少数民族三大史诗之一,上世纪80年代时,在新疆地区记录在案的,能唱一个诗章以上的歌手还有一百零几位。20多年后,当他再去做调查时,绝大多数当初记录在案的歌手都已去世。现在在新疆地区,杰出的江格尔艺人也就两三个,而且都年事已高,演唱的体力也已不如从前。然而,即便已近失传,当地的年轻人也都不愿意学。在新疆调查时,他在天山深处一个小毡房中本来应该放置佛龛的位置上发现了一张刘德华的照片。朝戈金表示,喜欢刘德华不是问题所在,问题是不能因此把老传统都丢掉。

专家表示,非遗保护工作中,最核心的就是对传承人的保护。2011年,虽然文化部将国家级非遗代表性项目传承人的津贴从每年8000元增至1万元,但对于一些赤贫的老艺人、老传人来说,仍是杯水车薪。然而更糟糕的是,近一半的非遗项目的保护工作都没有专家指导。比如年画,70%以上的产地没有专家,而没有专家的保护就不会是科学的保护。

“现在真的非常需要年轻人能够站出来捍卫本土文化。当然,我们也为很多国内民间文化守望者颁发过纪念牌,但这样的人还是太少了,而且他们已经太老了,需要年轻人来接班。”著名作家和民俗学家冯骥才如是说。

●相关链接

国际上对非物质文化遗产的定义

根据联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义,非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进文化多样性和激发人类的创造力。

非物质文化遗产项目主要包括:口头传统和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆、有关自然界和宇宙的知识和实践、传统的手工艺技能。非物质文化遗产由人类以口头或动作方式相传,是具有民族历史积淀和广泛、突出代表性的民间文化遗产,它曾被誉为历史文化的“活化石”“民族记忆的背影”。

(孟 刚)