图1:以监管推动创新,确保让患者用上放心实惠的器械,图为清华脑起搏器生产线。

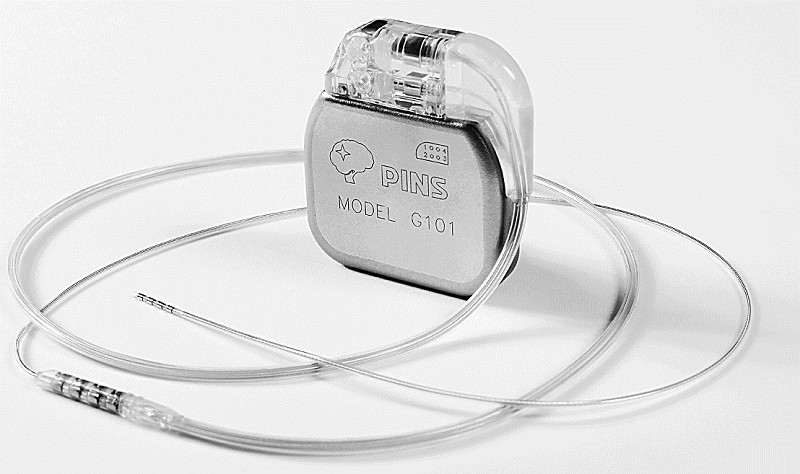

图2:图为清华脑起搏器产品。

■本报记者 姚敏 文/摄

因佩戴“美瞳”彩色平光隐形眼镜导致角膜炎;一次性医疗用品未按要求灭菌导致病人感染。针对医疗器械行业存在的突出问题,今年3月以来国家食品药品监督管理总局开展器械“五整治”专项行动,重点整治虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传及使用无证产品等5种行为。随着行业发展和加大市场整治的需要,让用械安全放心、质优价廉已步入进行时的阶段,6月1日起新修订并实施的《医疗器械监督管理条例》必将进一步推动“五整治”行动,并使行业走入依法治理的轨道。

按风险程度分类管理

采取分级管理和风险防控相结合的监管模式,注重监管和企业责任的双重落实,是《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)的亮点。《条例》定义的医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。国家对器械按照风险程度实行分类管理:第一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的器械;第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的器械;第三类是具有较高风险,需采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的器械。申请第二类、第三类产品注册,应进行临床试验。《条例》专门设立了“不良事件的处理及医疗器械的召回”章节,明确提出建立器械不良事件监测、再评价、召回等上市后监管制度。凡是有医疗器械的召回与不良事件的企业,将被记录在案,消费者在选购时可以避免这些产品。《条例》规定了一次性器械不得重复使用,对使用过的应当按规定销毁并记录。

此外,《条例》提高惩罚力度,对未经许可擅自生产经营的行为,最高可处货值金额20倍的罚款。对器械生产、经营企业和使用单位的法律责任,《条例》规定检验机构出具虚假报告的,一律撤销机构资质并纳入“黑名单”,10年内不受理资质认定申请;对受到开除处分的直接责任人员,规定10年内不得从事器械检验。

科技提升产业 患者获益

国家食药监总局有关人士透露,《条例》出台的背景针对的是器械行业的市场现状。为全面了解器械发展与质量安全状况,提高大众对器械生产和使用的认知度,今年3月由国家食药监总局指导、中国医药报刊协会主办的“医疗器械质量万里行”启动,目前活动已走过江苏、广东、北京、上海、天津等5个省市。在北京站活动中,本报记者随新华社、央视网等媒体组成的采访团对北京医疗器械监管、产业和科技发展情况进行采访和调研,先进器械企业高端的研发水平、质控举措和企业国际化管理理念给记者留下深刻印象。

在昌平区科技园,记者参观了目前国内唯一获得脑起搏器产品注册证并拥有自主知识产权的北京品驰医疗设备有限公司的生产线,并看到技工们在洁净的厂房内仔细进行产品组装。“国际上脑起搏器可用于治疗帕金森病、老年痴呆、癫痫、抑郁症等功能性神经和精神疾病,作为植入性的高级神经刺激设备,产品要求绝对精细,质量必须精益求精,需借助各种仪器组装和检测产品,实现全程规范生产,我们采取多种有效措施保障产品质量的稳定、安全。”品驰公司总经理郝红伟介绍,清华脑起搏器从启动研发、动物和人体试验到注册上市,可谓“十年磨一剑”。品驰公司致力于转化吸收清华大学载人航天高技术成果,建设全球第二个神经调控产业,打破美国独家技术垄断。记者了解到,中国医疗器械有限公司是我国唯一一家产值超千亿健康产业集团,为器械生产经营企业提供收货、仓储、发货、运输及退货管理等服务。记者在位于顺义区航港物流园的公司仓库看到,仓库按质量状态分区管理,通过温湿度自测等技术对冷库、阴凉库、常温库实时监测、报警、记录和数据存储查询,产品进出库通过扫码系统远程监控。

“近年一系列业内首创的国产高新器械研发上市,这得益于北京以监管推动创新和安全,采取简化审批程序、提高服务水准等措施,到2013年底,北京医疗器械创新研发测试验证技术服务平台重点支持200余家企业,降低了研发成本,提高产品安全性,造福患者。”北京食药监局医疗器械注册和监管处处长任达志说。“人口老龄化等因素注定未来医疗器械市场是不断扩容的市场,具有足够成长性和市场爆发力。现在很多进口的器械价格昂贵,加快国产化步伐将增强消费者对国有产品的信心,大大缓解看病贵现象。”郝红伟介绍,根据这一需求,清华脑起搏器已建立起包括有50多项国内外专利在内的知识产权体系,上市产品价格比美国同类产品便宜1/3以上。

市场秩序亟待规范

“从监管经验看,国内器械产品质量趋于乐观,北京市场产品合格率达95%,最难管的并非产品本身,而是经营行为。器械对其经营环境和行为有特殊要求,即使产品合法但经营不规范仍会带来问题。”北京市食药监局药品医疗器械市场监管处处长李江宁在接受记者采访时指出,经营行为不规范是市场最大乱象,无证销售和违规广告宣传和降低经营条件等问题较突出,如擅自降低体外诊断试剂的储存条件、以体验形式销售具有一定风险的产品、不按要求运输。“器械流通渠道本身很复杂,兼之针对器械经营行为的法律体系亟待完善,这都给监管带来难度,亟须大力开展培训教育,提高从业人员诚信守法和规范管理意识。”李江宁坦言。

针对市场乱象,器械“五整治”行动在全国范围开展。“重点整治领域包括:一次性输注器具和导尿管(包)使用不符合标准的原材料生产和未按要求灭菌,避孕套未经备案擅自委托生产,血液透析用浓缩物不按标准出厂检验等行为;无证经营装饰性平光隐形眼镜、助听器,未按要求贮存和运输体外诊断试剂等行为;和腰腿痛、近视眼、糖尿病和高血压有关的贴敷类、物理治疗类医疗器械违法宣传,夸大产品功效和适用范围,利用医疗科研院所或以专家、患者名义和形象做功效证明等进行违法广告宣传的行为。”国家食药监总局医疗器械监管司司长童敏举例介绍,器械不合格项目会给患者带来风险,如血液透析用浓缩物微生物的限度不合格可能造成急性、慢性并发症,无菌导尿管环氧乙烷的残留量不合格可引起过敏反应,一次性输液针脱落或漏液可能影响输液流量的准确控制。

中国医药物资协会医疗器械分会会长、康复之家董事长柏煜认为,预测到2015年我国将成为世界第二大器械消费市场,器械行业发展对百姓健康发挥着积极作用,但治理小、散、乱、差问题迫在眉睫,目前九成生产企业年收入徘徊在一两千万元,技术含量较低,《条例》实施将引爆市场大洗牌。今年5月国家食药监总局发布的2013年医疗器械不良事件监测年度报告显示,国家药品不良反应监测中心共收到死亡不良事件和严重伤害事件报告34599份,较2012年增长46.9%;不良事件报告中第二类、第三类器械报告是主体,与器械风险程度高低吻合;可疑器械不良事件报告共涉及43类产品,涵盖《医疗器械分类目录》中所有器械类别。报告数量排名前5位的无源器械为一次性输液器、宫内节育器、一次性无菌注射器、角膜接触镜和静脉留置针;前5位的有源器械为病人监护仪、输液泵和注射泵、电子血压计、心电图机和呼吸机。

“北京器械生产企业1277家,经营企业13764家,数量均居全国前列,高风险的第三类器械居全国首位。开展‘五整治’以来,北京清查上万家经营企业和隐形眼镜、助听器集中经营市场,无证商家被取缔。下半年和明年将重点抓好《条例》宣传,给高风险产品企业加压,加大惩戒力度,保持对违法违规行为打击高压态势,同时健全长效机制确保患者用械安全。”北京市食药监局副局长卢爱丽表示。