|

医学前沿

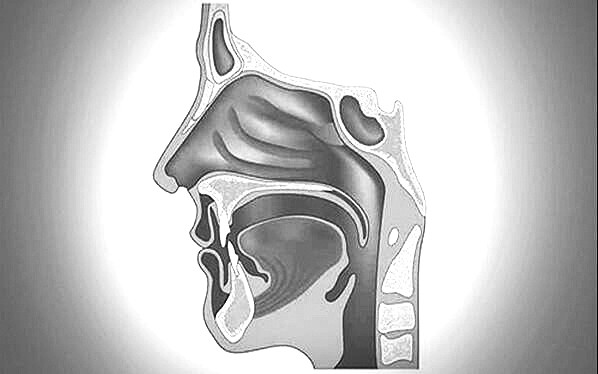

显微血管减压手术治疗舌咽神经痛

作者:孙燕明

■本报记者 孙燕明 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 7 版:保健】

|

|

本文所在版面导航

·显微血管减压手术治疗舌咽神经痛

|

|