|

南京

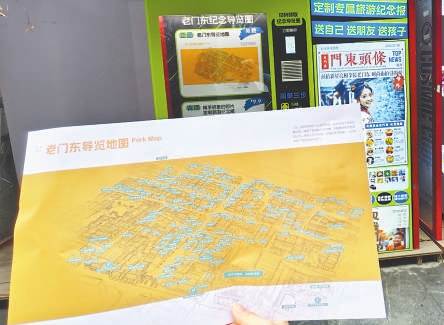

9.9元解锁“报纸”专属纪念

作者:薛晶晶 文/摄

图一:在南京新街口商圈,几个年轻人刚拿到“报纸”,一对情侣就紧接着在拍报机前准备拍摄。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 4 版:市场】

«上一版

»

|

|

本文所在版面导航

·9.9元解锁“报纸”专属纪念

|

|