|

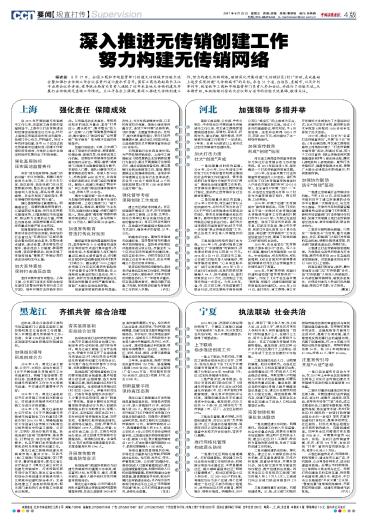

上海 强化责任 保障成效

作者:沪文

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面

【第 04 版:要闻·规直打传】

«上一版

»

|

|

本文所在版面导航

·上海 强化责任 保障成效

|

|